Установление сотрудничества НАТО с постсоветскими странами

Несмотря на прекращение существования СССР и Организации Варшавского Договора (ОВД) военно-политический блок НАТО, возглавляемый Соединенными Штатами, продолжил свое существование. Хотя, как известно, основная цель НАТО виделась в отражении агрессии со стороны СССР-ОВД, поэтому было бы логично предположить, что после ликвидации потенциального противника эта организация также теряет всякий смысл своего существования. Однако на деле оказалось иначе.

В период с 1952-2014 гг. НАТО прошло шесть этапов расширения. На четвертом, пятом и шестом к сотрудничеству были привлечены бывшие союзные республики, а также государства-члены бывшего ОВД.

Невзирая на договоренности с Советским Союзом о непродвижении НАТО на Восток, при условии если СССР не будет против вступления объединенной Германии в состав Североатлантического Альянса (9 мая 1955г.), НАТО наоборот стала наращивать свой военно-технический потенциал.

В марте 1999 г. в состав Альянса вошло три страны-участницы бывшей Организации Варшавского Договора – Польша, Венгрия и Чехословакия. После отказа Югославии войти в НАТО, невзирая на Устав ООН, Североатлантический Альянс начал военные действия по отношению к ней.[1]

В 2004 году были присоединены еще большее количество бывших союзных республик: Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Словения, Словакия и Румыния. Летом 2008 г. к НАТО были присоединены Албания и Хорватия.

Таким образом, военно-политический блок НАТО стал одним из основных механизмов обеспечения безопасности в Европе при уменьшении влияния на региональном уровне ОБСЕ, а на международном - ООН.[2] Кроме того, расширение НАТО на восток и размещение военных баз на территории постсоветских стран, находящихся вблизи российских границ представляют серьезную угрозу национальной безопасности России, что негативно может сказаться на стабильности международной обстановки. По мнению ряда российский экспертов, «расширение НАТО на восток привело к изменению соотношения сил в пользу Альянса на европейском театре военных действий».[3]

Вскоре НАТО объявила зоной своих стратегических интересов всё постсоветское пространство и начала продвигаться на Восток, заключая с ближайшими соседями России двусторонние соглашения. Процесс расширения НАТО на Восток затрагивает пять стран Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию и Таджикистан, а также страны Восточной Европы и Закавказья: Белоруссию, Украину, Молдавию, Грузию, Армению и Азербайджан. Эти страны создадут сплошную линию вдоль границ России, и сыграют тем самым, роль «кольца Анаконды», когда Прибалтийские страны ограничивают доступ к Балтийскому морю, Грузия к Черному, сухопутное западное направление зависит от Молдавии и Украины.[4]

При этом, подчеркивалась необходимость установления прямых контактов с постсоветскими государствами без участия России.[5] Вступление в НАТО стран СНГ означает для России отказ от импорта в эти страны российского вооружения и военной техники и, кроме того, представит угрозу безопасности России в связи с приближением американских войск к российским границам в связи с тем, что НАТО сможет оперативно развертывать военные группировки в любом направлении. Кроме того, сегодня нет ни единого военно-политического блока, способного противостоять НАТО-США, чувствуя свою безнаказанность, они нарушают международное право, не считаются с СБ ООН, т.е. практически ничем не ограничены в своих действиях[6].

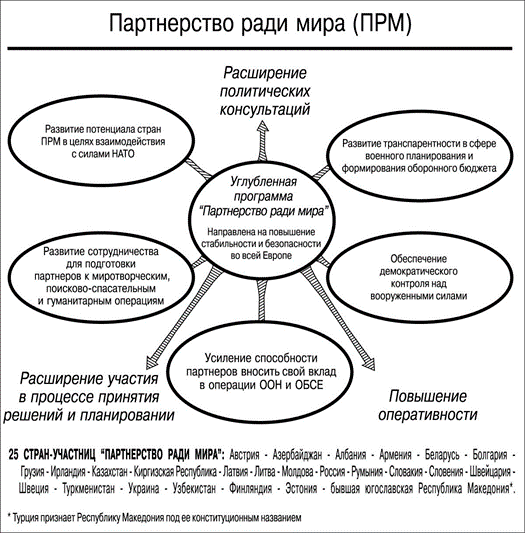

Для привлечения новых независимых государств к сотрудничеству с Альянсом был создан Совет североатлантического сотрудничества (ССАС), а уже в 1994 году стала реализовываться программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) (см. рис. 1), к которой присоединились практически все государства бывшего СССР, кроме Таджикистана[7], подписывались двусторонние соглашения.

Рис. 1. Партнерство ради мира

Программа ПРМ по сути является первой ступенью для вступления в НАТО[8]. Цель данной программы - военное сотрудничество новых независимых государств с НАТО по таким направлениям как: борьба против терроризма, нераспространения ОМУ, кризисное урегулирование, контроль над вооружениями, противоракетная оборона, спасение на море, проведение военных реформ[9].

Позже в 1997 г. был учрежден Совет Евроатлантического Партнерства (СЕАП), участниками которого стали также постсоветские страны.

Активное сотрудничество Азербайджана, Грузии и Украины с НАТО в военной сфере предусматривает, что в дальнейшем они станут полноправными членами Североатлантического Альянса. Но если Грузия и Украина целиком и полностью попали под влияние США, то Азербайджан еще не определился со своим выбором. Поэтому в 2003 г. «Азербайджан был включен в зону ответственности американского командования в Европе».[10] Кроме того, США активно развивают союзничество с Казахстаном. Хотя в Казахстане нет пока военных баз НАТО, тем не менее есть договоренность об использовании воздушного пространства войсками НАТО в Афганистане.

После террористических актов 11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах и начала антитеррористической деятельности в Афганистане США-НАТО разместили военные базы на территории стран Центральной Азии, активно используют транспортные коридоры и аэродромы для перебрасывания невоенных грузов в Афганистан. Примером такого военного сотрудничества могут стать совместные учения НАТО со странами ЦА, подготовка кадров, постепенное перевооружение стран по стандартам НАТО, заключение дополнительных программ, использования военной инфраструктуры центральноазиатских стран для целей Альянса (см. таблицу 1).

Таблица 1. Военное и военно-техническое сотрудничество США со странами Центральной Азии:

|

Узбекистан |

|

|

Туркмения |

|

|

Киргизия |

|

|

Таджикистан |

|

|

Казахстан |

|

Такое повышенное внимание США к странам Центральной Азии в первую очередь, обусловлено:

А) геополитическим положением:

– при условии развитой транспортной инфраструктуры, регион может соединять ключевые мировые регионы;

- играет важную роль в борьбе с международным терроризмом и распространением наркотиков, прежде всего поступающих из Афганистана;

- позволяет создавать маршруты газо-и нефтепроводов в обход России;

Б) наличием полезных ископаемых:

- энергетические ресурсы.

Что же касается сотрудничества России-НАТО, то 27 мая 1997 года в Париже был подписан «Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического Договора».[11] Для российской стороны этот акт не играл какой-то особой роли: стороны заявляли, что они не рассматривают друг друга в качестве противников, общая цель выражается в «преодолении остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия, и сотрудничества»[12]. Кроме того, Россия не может применить право вето в случае несогласия с позицией НАТО (в рамках Совета Россия-НАТО). А вот для НАТО Акт был крайне важен по ряду причин:

- в документе отражается, что «НАТО расширила и будет расширять свои политические функции…она будет развивать и далее широкое и динамичное сотрудничество с государствами-участниками ОБСЕ, в частности, через «Партнерство ради мира»[13], т.е. официально заявляется о планах продвижения Альянса на Восток;

- подписав этот Акт, Россия соглашается не только с включением в НАТО стран Восточной Европы, но и стран СНГ;

- акт лег в основу укрепления позиций сторонников расширения НАТО[14] внутри самого Альянса;

- Россия «подала пример» постсоветским странам о заключении двусторонних соглашений с НАТО (в т. ч. и после подписания в 1994 г. программы НАТО «Партнерство ради мира»);

- НАТО позиционируется после подписания соглашения как единственный механизм, способный обеспечить безопасность в Европе.

Проблема продвижения НАТО к границам России на современном этапе

На сегодняшний день в зону ответственности США-НАТО входят все постсоветские страны. Однако, политика Запада и России по отношению к странам СНГ существенным образом отличается. Если Россия, как полагают российские военные эксперты, «стремится удержаться в бывших советских республиках, создать возможности для их политической, экономической и военной интеграции, то США преследуют стратегическую цель вытеснения России с постсоветских «окраин» и предотвращения их сплочения вокруг Москвы».[15]

Российские исследователи справедливо замечают, что «российская геополитика является пассивной, в то время как США, НАТО и европейский союз целенаправленно реализуют здесь свои политические интересы».[16]

На сегодняшний день, с учетом сложившейся ситуации можно разграничить сферы влияния России и США на постсоветском пространстве (см. таблицу 2).

Таблица 2. Раздел сфер влияния России и США на территории постсоветских стран и стран-участниц бывшего ОВД

|

|

Россия |

США |

|

Украина |

Беларусь, Украина: Донецкая и Луганская области, Запорожская область, Днепропетровская область, Херсонская область, Одесская область, Николаевская область |

Вся западная часть Украины, включая такие крупные города как Львов и Киев и прилегающие к ним области + Польша |

|

Полтавская область, Кировоградская область, Закарпатская область |

||

|

Молдавия |

Приднестровье и Гагаузия |

Вся остальная часть Молдавии |

|

Прибалтика |

Северо-восток Эстонии (Нарва), русское население Латвии |

Большая часть Эстонии, Латвии, Литвы |

|

Закавказье |

Армения, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия |

Грузия, Азербайджан |

|

Средняя Азия |

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан |

Активно развивается сотрудничество с этими странами в рамках программ в формате НАТО+1 |

По мнению российского историка, специалиста по международным отношениям, профессора МГИМО Богатурова А.Д. выделяются три базовых обстоятельства конкуренции России с Западом, в частности с США, на постсоветском пространстве:

- «Происходит «повторное» освоение пространственных ресурсов южных и юго-восточных регионов российского «подбрюшья» от Кавказа до Алтая. Освоение происходит на новом технологическом уровне и при новом соотношении возможностей участвующих в нем государств. Фактически впервые с конца ХIX века освоение стало остро- конкурентным: за влияние с Россией начинают бороться Китай, США, страны ЕС, а также (в меньшей мере) исламские государства, не принадлежащие к Кавказско-Центральноазиатскому поясу.

- Глобальный контекст ситуации определятся крупным концептуальным сдвигом в стратегическом мышлении США. В принципе, в Вашингтоне всегда уделяли внимание прочности американских позиций в Евразии. Однако, американцев занимали почти исключительно опорные точки в ее прибрежно-островной зоне. Лишь в последние пять лет «эпицентр» американской политико-стратегической активности сместился к глубинным материковым частям Евразийского континента. Окончился двухсотлетний период ориентации на освоение Евразии «с моря».

- Конкуренция за ресурсы материковой Евразии носит мирный характер. Пока не заметно признаков угрозы силового столкновения наиболее мощных ее участников. Но «нерв момента» состоит в том, что ни одна из сильных держав не только сама не уверена в устойчивости этой мирной конкуренции, но и сознательно не позволяет обрести подобную уверенность никому из соперников. В итоге, вдоль южных и юго-восточных границ России формируется зона мощной потенциальной международной напряженности».[17]

Таким образом, Богатуров делает вывод, что «политика Запада может быть определена как «стратегия откусывания» тех фрагментов бывшей территории Советского Союза, которые в России и на Западе по-прежнему считаются своего рода естественными сферами российского влияния и которые в известном смысле таковыми являются».[18]

США всегда остерегались, что Россия вновь прибегнет к имперской политике для усиления своего влияния на мировой арене. Пока только Америка считается единственной мировой державой, и этот статус разделять ни с кем она не намерена. Американские аналитики из «РЭНД-Корпорейшен» Эсмус Р., Куглер Р. и Лорреби Ст. представили мнение о России на Западе: «Россия остается отдельным случаем в силу ее размеров, геостратегической позиции и длительных имперских традиций. Многие европейцы полагают, что Россия не является европейской страной, никогда не станет таковой и не должна быть допущена в ключевые европейские институты. В данный момент ни один член Атлантического альянса не поддерживает допуск России либо в ЕС, либо в НАТО, хотя большинство избегает говорить об этом открыто».[19]

Во избежание наращивания мощи Россией и сдерживания ее «имперских амбиций» был принят курс на расширение НАТО к границам РФ с привлечением в Альянс всех стран СНГ. Так, руководство НАТО разработало программу «Партнерство ради мира», целью которой является выстраивание двусторонних отношений с постсоветскими странами (формат НАТО + 1) и приравнивание вооруженных сил этих стран к нормам и стандартам Североатлантического блока.

З. Бжезинский, в свою очередь разработал концепцию «двух путей» расширения НАТО на Восток. По его замыслу, в НАТО следовало привлечь не только все страны бывшего СССР, но и саму Россию «для оказания помощи в создании новой трансконтинентальной системы коллективной безопасности», что явилось бы гораздо более масштабным проектом, чем даже «расширенная НАТО». Важным шагом к созданию этой системы было бы подписание договора о глобальной безопасности НАТО-России. «Расширенный Запад, объединяемый общей территорией и общими принципами, будет лучше справляться с намечавшейся в некоторых частях Евразии склонностью к религиозной нетерпимости, политическому фанатизму или растущему воинствующему национализму, предлагая более заманчивые экономические и политические альтернативы».[20] Бжезинский в своей концепции выдвинул идею, что если бы США приняли концепцию расширения НАТО и одновременно предложили бы России быть также вовлеченной в этот процесс расширения, то российско-американские отношения могли бы быть гораздо теплее. Эти «упущенные возможности» привели, по словам Бжезинского, к недоверию российского руководства не только к США, но и к НАТО в целом.

Профессор Оксфордского университета и сотрудник Женевского центра политики безопасности С. Макфарлейн в своей работе «Соединенные Штаты и регионализм в Центральной Азии» пишет, что «Интервенционистская политика государств (в частности США по отношению к постсоветским странам) может подтолкнуть региональные страны к созданию системы коллективной обороны. Государства, не принадлежащие к региону, могут поощрять создание систем кооперации, преследуя либо свои собственные интересы в регионе, либо пытаясь создать противовес растущему влиянию другой державы»[21]. Иными словами, если соединить эти два взгляда Бжезинского и Макфарлейна, то получится, что Россия могла бы и не создавать Организацию Договора о коллективной безопасности и стремиться к интеграции со странами бывшего СССР, так как была бы полностью убеждена, что уже интегрирована в систему общей безопасности. Однако, принимая во внимания слова З. Бжезинского, что «Америка никогда не намеревалась делить власть на земном шаре с Россией»[22], можно сделать вывод, что в этой «новой трансконтинентальной системе коллективной безопасности» Россия вряд ли бы играла одну из ключевых ролей в принятии каких-либо решений.

Еще одна интересная концепция выдвинута С. Ф. Старром, президентом Института Центральной Азии и Кавказа в Высшей школе международных исследований им. Пола Нитце Университета Джонса Гопкинса. Автор нашел другие пути «оправдания» экспансионистской политики НАТО по отношению к странам Центральной Азии. Так, в своей книге «Партнерство для Центральной Азии»[23] он констатирует, что создание некоего Партнерства Большой Центральной Азии ради сотрудничества и развития (ПБЦА), регионального форума для планирования, координации осуществления всего спектра американских программ станет мощной силой по противодействию терроризму, экстремизму и торговле наркотиков в регионе, по открытию новых торговых каналов и развитию транспортной системы из-за выгодного географического расположения, по укреплению национальных экономик и правительственных институтов и, разумеется, по поддержанию представительных политических систем и поддержке демократии.

По мнению С. Старра необходимо укреплять границы региона и «обеспечивать более широкое присутствие НАТО на территории стран ПБЦА».[24] Автор пишет также о важности использования народной дипломатии, образовательных учреждений и СМИ, а также расширении сети американских культурных центров для «разъяснения намерений и фундаментальных ценностей Соединенных Штатов, лежащих в основе американской политики в Большой Центральной Азии».[25]

Что касается роли России в регионе, то она, как пишет Старр, создает новые формы нестабильности, имея постоянные военные базы в Киргизии и Таджикистане и захватывая доминирующие позиции в гидроэнергетике и газовой отрасли региона. Старр понимает, что создание ПБЦА не вызовет положительных откликов со стороны России и Китая, так как они «понимают, и это справедливо, что партнерство Большой Центральной Азии ведет к обеспечению долгосрочных интересов США и закреплению их присутствия в регионе».[26] Россия уже никогда не сможет осуществить своего собственного влияния в ЦА. Вместе с тем, ПБЦА может принести существенные выгоды России и Китаю, - пишет Старр. Например, «уменьшит бремя нищеты, которая питает экстремистские движения и создаст заслон волне иммигрантов, направляющихся в Россию. Усовершенствование транспортной инфраструктуры будет способствовать появлению новых путей для экспорта товаров из Западной Сибири и с Урала в Азию».[27]

Список литературы и источников:

- Арбатова Н.К. Новая стратегия безопасности ЕС. Современная Европа. - №4. – 2003.

- Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. М.: Международные отношения, 2004. – 255 с.

- Бжезинский З. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. М.: Астрель, 2012. – 782 с.

- Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и ее геополитические императивы. М.: Астрель, 1999. – 279 с.

- Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных отношений. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям. - 2002.– 355 с.

- Богатуров А.Д. Между Западом и нефтью: Энергоресурсы могут сделать азиатизацию НАТО рентабельной. 21 июля 2004 г. URL: http://www.ng.ru/printed/world/2005-03-22/6_between.html

- Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер. с англ. П.М. Кудюкина под общей ред. Кагарлицкого Б.Ю./ СПб: Университетская книга. – 2001. – 416 с.

- Вок Г.Б. Современная геополитика Северного Кавказа: теоретические и прикладные аспекты. Автореф. дис. канд. полит.наук. Краснодар, 2006. – 25 с.

- Гулевич В. Вышеградская группа готовится к саммиту НАТО. – 2012. / [Электронный ресурс] // Фонд стратегической культуры – Режим доступа: http://www.fondsk.ru/news/2012/04/23/vyshegradskaja-gruppa-gotovitsja-k-sammitu-nato-13956.html

- Егоров И. С. Вхождение постсоветских республик в НАТО и его влияние на национальную безопасность РФ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Москва. 2011. – с. 27

- Захаров В.А. Расширение НАТО на восток и ситуация в Иране / под ред. В.Н. Панина. – М.: Центриздат – Казвин, 2012. – 92 с.

- Захаров В.В., Арешев А.Г. Расширение НАТО в государства Закавказья: этапы, намерения, результаты. Хроника событий: монография / В.А. Захаров, А.Г. Арешев. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. Центр кавказских исследований. - М.: МГИМО-Университет 2008. – 352 с.

- Карякин В.В., Козин В.П. Военная политика и стратегия США в геополитической динамике XXI века: монография – М.: Граница. – 2014. – 368 с.

- Коровянский А.И., Лутовинов В.И. Военная Безопасность Российской Федерации и её обеспечение в современных условиях./ Под общ. ред. Макаренко И.К. - М.: Изд-во РАГС, 2009. – 218 с.

- Лебедева М.М. Мировая политика. – М.: Аспект-Пресс. – 2007. – 365 с.

- Международные отношения на постсоветском пространстве / И.В.Болгова, А.В.Мальгин, М.А.Троицкий // Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2012. - С.117-150

- Мигранян А. Основополагающий акт Россия-НАТО: прорыв или провал? Социалистическая Россия. – 1997. - №11. URL: http://www.newlookmedia.ru/?p=18952

- Никитина Ю.А. Внешнеполитические ориентиры Белоруссии в сфере безопасности: между НАТО и ОДКБ / Ю.А. Никитина // Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - № 6. - С. 77-80.

- Парамонов В.В., Строков А.В. Столповский О.А. Последний исторический шанс России: освоение, развитие и оборона внутренней Евразии. Барнаул: ОАО "Алтайский полиграф. комбинат", 2010 – 121 с.

- Паршкова Ю.Ю. Пойдет ли Россия по пути Советского Союза? – 2013. / [Электронный ресурс] // Центр военно-политических исследований. – Режим доступа: URL: http://eurasian-defence.ru/node/27246

- Политика США на постсоветском пространстве: Сборник обзоров и рефератов/ РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исследов. глобал. и регионал. проблем. Отд. Зап. Европы и Америки; редактор-составитель Жирнов О.А.; отв. ред. Нарочницкая Е.А. – М., 2006. – 350 с.

- Политика Европейского союза на Южном Кавказе: содержание и проблемы реализации // Россия и Восточное партнерство ЕС: вызов или новая платформа для сотрудничества? // под. ред. Б. Кузнецова. СПб.: Левша. 2010. – 255 с.

- Самуйлов С.М. Этапы политики США в отношении СНГ. - М.: ИСКРАН, 2005. – 89 с.

- Сейранян Ф.Г., Панов А.И. Калачев Д.Н. Россия и НАТО (Конфронтация или сотрудничество?). М.: Эйдос. – 2010. – 280 с.

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Москва, 2009 г. // [Электронный ресурс] Президент России/ Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ref_notes/424

- Татаринцев В.М. Двусторонние отношения России со странами СНГ. М.: Восток-Запад. 2011. – 264 с.

- Устав НАТО. Североатлантический договор. Вашингтон, 1949 г. // [Электронный ресурс]: Центр военно-политических исследований. Режим доступа: http://eurasian-defence.ru/node/3872

- Юрьева Т.В. Политика НАТО в отношении Центральной Азии и Закавказья // Южный фланг СНГ. Централная Азия – Каспий – Кавказ: возможности и вызовы для России / под ред. М.М. Наринского, А.В. Мальгина. – М.: Логос. – 2003.

- Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation signed in Paris, France. URL: http://www.nato.int/cps/ru/natolive/official_texts_25468.htm

- Gardner Hall. NATO Expansion and US Strategy in Asia: surmounting the Global Crisis. NY: Palgrave Macmillan. – 2013. 270 p.

- Gheciu Alexandra. NATO in the “New Europe”: the politics of international socialization after the Cold War. Stanford University Press. – 2005. 357 p.

- Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, 7 May 2009, Prague (8435/09 (Presse 78)) // http.:// www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsdata/docs/pressdata/en/er/107589.pdf

- Hayk Kotanjian. Armenia's decision on accession to the Customs Union and Entry into the formation of the Eurasian Union is due to the defense-security realities. Harvard BSSP http://www.harvard-bssp.org/static/files/438/ENSURING%20STABILITY%20IN%20

- Keohane R.O., Nye J.S. (J.). Transnational Relations and World Politics. Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1972.

- Makfarlane S. Neil. The United States and regionalism in Central Asia. Intern. Affairs. London, 2004. – N 3. P. 447-461.

- Pouliot Vincent. International security in practice. The politics of NATO-Russia Diplomacy. Cambridge Studies in International Relations. Cambridge University Press. 2010. 286 p.

- Starr, S.F. A partnership for Central Asia. Foreign affairs. – 2004. – N 4. P. 164-178.

- Starr, S.F. A partnership for Central Asia. Foreign affairs. – 2004. – N 4.P. 172.

- The Partnership for Peace programme. URL: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm

[1] Сейранян Ф.Г., Панов А.И., Калачев Д.Н. Россия и НАТО (Конфронтация или сотрудничество?). М.: Эйдос. – 2010. С 87

[2] Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Москва, 2009 г. // [Электронный ресурс] Президент России/ Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ref_notes/424

[3] Карякин В.В., Козин В.П. Военная политика и стратегия США в геополитической динамике XXI века: монография – М.: Граница. – 2014, с. 273

[4] Гулевич В. Статья: Вышеградская группа готовится к саммиту НАТО. http://www.fondsk.ru/news/2012/04/23/vyshegradskaja-gruppa-gotovitsja-k-sammitu-nato-13956.html

[5] См. подробнее: Паршкова Ю.Ю. Пойдет ли Россия по пути Советского Союза? Центр военно-политических исследований. URL: http://eurasian-defence.ru/node/27246

[6] В.В. Захаров, А.Г. Арешев. Расширение НАТО в государства Закавказья: этапы, намерения, результаты. Хроника событий. М. МГИМО-Университет 2008. С. 45

[7] Таджикистан присоединился к программе «Партнерство ради мира» в 2002 году.

[8] См. подробнее: Паршкова Ю.Ю. Пойдет ли Россия по пути Советского Союза? Центр военно-политических исследований. URL: http://eurasian-defence.ru/node/27246

[9] The Partnership for Peace programme. URL: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm

[10] Карякин В.В., Козин В.П. Военная политика и стратегия США в геополитической динамике XXI века: монография – М.: Граница. – 2014, с. 278.

[11] Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation signed in Paris, France. URL: http://www.nato.int/cps/ru/natolive/official_texts_25468.htm

[12] Там же

[13] Там же

[14] См. подробнее: Андроник Мигранян. Основополагающий акт Россия-НАТО: прорыв или провал? Социалистическая Россия. – 19 мая 1997 г. - №11. URL: http://www.newlookmedia.ru/?p=18952

[15] Панфилов Г.С. При помощи США Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан и Молдавия сформировали явно антироссийский союз ГУУАМ. URL: http://www.uzland.uz/2004/february/06/11.htm Цит. по: Политика США на постсоветском пространстве: Сборник обзоров и рефератов/ РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исследов. глобал. и регионал. проблем. Отд. Зап. Европы и Америки; редактор-составитель Жирнов О.А.; отв. ред. Нарочницкая Е.А. – М.: РАН ИНИОН, 2006. С. 46.

[16] Вок Г.Б. Современная геополитика Северного Кавказа: теоретические и прикладные аспекты. Автореф. дис. канд. полит.наук. Краснодар, 2006.

[17] Богатуров А.Д. Между Западом и нефтью: Энергоресурсы могут сделать азиатизацию НАТО рентабельной. 21 июля 2004 г. URL: http://www.ng.ru/printed/world/2005-03-22/6_between.html

[18] Там же.

[19] Самуйлов С.М. Этапы политики США в отношении СНГ. - М.: ИСКРАН, 2005. С. 15-16.

[20] Бжезинский З. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. М.: Астрель, 2012. С. 157.

[21]Makfarlane S. Neil. The United States and regionalism in Central Asia. Intern. Affairs. London, 2004. – N 3.P. 447-461.

[22] Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и ее геополитические императивы. М.: Астрель, 1999. С. 123.

[23]Starr, S.F. A partnership for Central Asia. Foreign affairs. – 2004. – N 4. P. 164-178.

[24]Starr, S.F. A partnership for Central Asia. Foreign affairs. – 2004. – N 4.P. 172.

[25]Политика США на постсоветском пространстве: Сборник обзоров и рефератов/ РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исследов. глобал. и регионал. проблем. Отд. Зап. Европы и Америки; редактор-составитель Жирнов О.А.; отв. ред. Нарочницкая Е.А. – М.: РАН ИНИОН, 2006. С.168.

[26]Starr, S.F. A partnership for Central Asia. Foreign affairs. – 2004. – N 4.P. 172.

[27]Политика США на постсоветском пространстве: Сборник обзоров и рефератов/ РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исследов. глобал. и регионал. проблем. Отд. Зап. Европы и Америки; редактор-составитель Жирнов О.А.; отв. ред. Нарочницкая Е.А. – М.: РАН ИНИОН, 2006. С. 169.

[28] Егоров И. С. Вхождение постсоветских республик в НАТО и его влияние на национальную безопасность РФ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Москва. 2011.