События, которые сегодня происходят в Восточной Азии, на Дальнем Востоке, в АТР, все чаще становятся предметом горячих споров как на международных площадках, на полях ООН, так на страницах мировых информационных агентств.

И речь отнюдь не только о бесспорном увеличении экономического значения Азиатско-Тихоокеанского региона с лидирующей уже в мировом масштабе китайской экономикой. Процессы, которые сегодня происходят в АТР и в регионе Восточной Азии так или иначе затрагивают все мировое сообщество. Наравне с традиционными плацдармами геополитического соперничества в Старом свете в лице Европы и Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанский регион превращается в точку столкновения интересов ведущих игроков на мировой карте, точку приложения колоссальных усилий сверхдержав.

На этом фоне уже, казалось бы, ставших привычными проблемы и международные споры в регионе начинают играть новыми красками, фактически становясь следствием геополитического противостояния.

О последних тенденциях в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона и Восточной Азии, о проблемах региона, которые становятся актуальными для всего мирового сообщества Центру военно-политических исследований рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин:

«Одной из наиболее значимым в политике АТР в настоящий момент является обстановка в Южно-Китайском и Восточно-Китайском море, проблемы вокруг так называемых спорных островов. Почему эти вопросы обострились именно сейчас? Запад утверждает, что Китайская народная Республика активизирует военное строительство, разворачивает комплексы ПВО и ПРО на Парасельских островах, увеличивает возможности возведенных ранее взлетно-посадочных полос с расчетом размещения на архипелаге военной авиации. Однако на лицо существенное передергивание фактов: строительство военной инфраструктуры на островах, которая также может быть инфраструктурой двойного назначения, ведется уже несколько лет, но никаких претензий со стороны Вашингтона ранее не наблюдалось.

«Одной из наиболее значимым в политике АТР в настоящий момент является обстановка в Южно-Китайском и Восточно-Китайском море, проблемы вокруг так называемых спорных островов. Почему эти вопросы обострились именно сейчас? Запад утверждает, что Китайская народная Республика активизирует военное строительство, разворачивает комплексы ПВО и ПРО на Парасельских островах, увеличивает возможности возведенных ранее взлетно-посадочных полос с расчетом размещения на архипелаге военной авиации. Однако на лицо существенное передергивание фактов: строительство военной инфраструктуры на островах, которая также может быть инфраструктурой двойного назначения, ведется уже несколько лет, но никаких претензий со стороны Вашингтона ранее не наблюдалось.

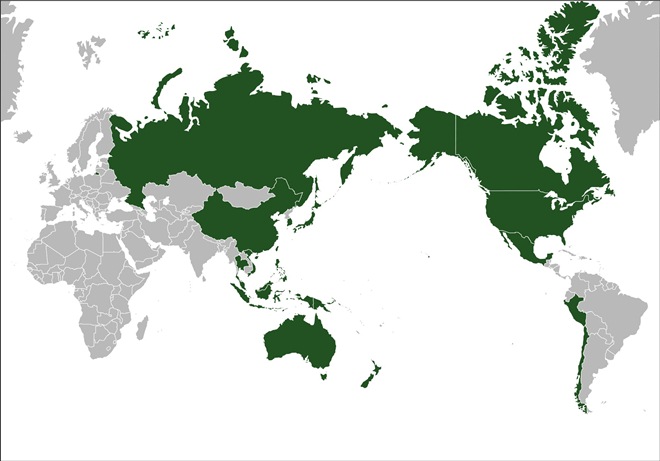

Почему же именно сейчас об этом стали упоминать мировые СМИ? Потому что расширение проекта Транстихоокеанского партнерства, продавливаемого Соединенными Штатами с начала текущего года, кардинально меняет не только экономическую ситуацию, но и геостратегическое положение в регионе. Это партнерство продвигалось Вашингтоном как антикитайский проект, что выглядело нелогичным для ведущей мировой экономики в лице КНР. Тем не менее США смогли реализовать проект, который стал ответом на усиление позиций Китая в рамках формирования Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

На лицо обострение геополитического противостояния между постепенно теряющей свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе сверхдержавой и возвышающейся новой сверхдержавой. В результате Вашингтон идет на открытые провокационные действия, посылая в территориальные воды спорных остров, которые Китай считает своей территорией, военные корабли и разведывательную авиацию.

Понятно, что этот кризис и нынешнее «обострение» носят во многом сконструированный характер. По большому счету мировой новостью становится то, что пишут те же CNN. С объективной же точки зрения ничего нового в регионе Южно-Китайского моря не происходит.

Другим фактором, который влияет и на этот процесс, и на ситуацию в регионе АТР, является постепенный выход Японии из-под ограничений, навязанных ей по итогам Второй Мировой войны. Речь идет о пересмотре статей конституции, которые ранее ограничивали возможности Сил самообороны Японии. Параллельно наблюдаются процессы законодательного изменения послевоенного статуса Японии и по другим направлениям. В частности, известно об окончательном решении японского парламента разрешить применение вооруженных сил страны за пределами своей территорией.

Оставаясь фактически зависимой от Соединенных Штатов, Япония пытается по мере возможности играть свою игру не только в АТР, но и в целом в мире. Собственно, недавний визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в страны Центральной Азии, на мой взгляд, носил откровенно демонстрационный антикитайский характер. Предложения, озвученные японским премьером в центрально-азиатских столицах, было трудно расценивать иначе как вызов китайским экономическим позициям, достигнутым Пекином в этом регионе за последнее десятилетие. Это наглядно демонстрирует, что противостояние по линии Пекин - Токио становится все более и более заметным и в определенном смысле диктует повестку дня, дополняя проблему противостояния старой и новой сверхдержавы в регионе.

В тоже время, объявленный администрацией Президента США Барака Обамы поворот к Азии оказался не вполне отвечающим американским интересам. Да, Транстихоокеанское партнерство продавили, но проблемы, с которыми столкнулись американцы в Европе, на Ближнем Востоке во многом связали им руки для полноценного переформатирования своего военного присутствия в АТР. Изначально планировалось, что после разделения флотов ВМС США и ВВС США 50% на 50% - в западном и восточном полушарии - Вашингтон в рамках «поворота к Азии» переформатирует свое военное присутствие, и в Тихом Океане будет базироваться 60% всего военного потенциала ВМС США. На деле этого не происходит. Противостояние с Россией, проблемы на Ближнем Востоке связали руки Вашингтону и полноценного возвращения США в АТР не случилось.

Не будет преувеличением сказать, что активизация российской геополитики во многом помогла Китаю выиграть время, избежать возможности форсированного втягивания в противостояние с США. Сейчас у Вашингтона не хватает ни времени, ни ресурсов для того, чтобы играть полноценно на всех столах и в АТР, и в Европе, и на Ближнем, и на Среднем Востоке.

В свою очередь Пекин активно пользуется предоставленной передышкой, активно наращивая свое присутствие, в том числе и военно-политическое на тех территориях, которые имеют важное военно-экономическое и политическое значение для региона. Не секрет какое значение имеют для всего западного полушария морские пути через Южно-Китайское и Восточно-Китайское море. Если Китаю удастся сохранить и расширить свой контроль над спорными территориями, если удастся реализовать масштабные транспортно-логистические проекты, тогда возможности США блокировать развитие Китая существенно снизятся.

Расширение военно-политического и экономического присутствия Китая и в Бенгальском заливе, и в Аравийском море, появление первой зарубежной базы в Джибути - это шаги, призванные обезопасить экономическое развитие КНР от возможной американской военной блокады.

Другой значимой точкой напряжения в АТР является политика КНДР. Ситуация вокруг Северной Кореи перманента, имеет тенденцию обострятся и затем откатываться к исходному состоянию. Недавний запуск искусственного спутника земли и последовавшее вслед за этим принятие резолюции Совета Безопасности ОНН, осуждающей КНДР и вводящей против нее новые санкции - это один из элементов очередного обострения, которое влияет не только на отношения между Пхеньяном и Сеулом, Пхеньяном и Токио, Пхеньяном и Пекином, но имеет и обще-региональный аспект. Очевидно, что в случае развала северокорейского режима по каким-либо причинам, начиная от внешней экспансии и заканчивая внутренними сложностями, возможный конфликт затронет всех в регионе.

Нельзя забывать и о процессах, которые осуществляются в сфере военно-политического строительства державами второго круга в АТР, к которым относятся Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Австралия. Эти государства постепенно входят в орбиту влияния Соединенных Штатов и встраиваются Вашингтоном в русло общей политике противостояния с Китаем. Перечисленные страны уже вошли в Транстихоокеанское партнёрство, почти во всех из них США активизируют свое военно-политическое присутствие. С одной стороны, наращивают усилия по продвижению вооружения на рынки этих стран, с другой стороны в Австралии создается база Морской пехоты ВС США, на Филиппинах очевидно также стоит ожидать реставрации прямого американского военного присутствия.

Да, Соединенные Штаты находятся на стадии утраты своих прежних позиций в АТР, они уже не безраздельно господствуют в бассейне Тихого океана, но тем не менее Вашингтон использует свои доминантные возможности для того, чтобы противостоять Китаю, осуществить тактику постепенного удушения китайской экономики, снижения влияние КНР и в АТР и во всем мире».

Подготовил Михаил Симутов, Центр военно-политических исследований