|

|

Трансформация форм и методов С. Нарышкин, |

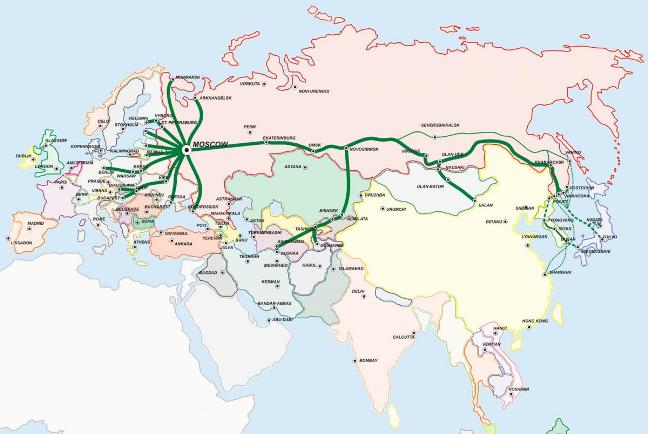

В XXI веке решительно возрастает роль контроля над транспортными коридорами и путями сообщений для формирования СО. В военной науке контроль над коммуникациями всегда расценивался как важнейший фактор формирования СО и победы в войне, но в XXI веке значение этого контроля еще больше увеличилось в связи с объективным ростом значения невоенных факторов формирования СО и ведения сетецентрической войны. В этом смысле контроль над коммуникациями и транспортными коридорами означает фактор победы и сильнейшего влияния еще до начала собственно вооруженной борьбы. Так, контроль над трубопроводами со стороны Украины является влиятельным фактором давления на Россию, а его сохранение - инструмент политического шантажа до тех пор, пока у России не будет альтернативы.

Новая роль транспортных коридоров при формировании ВПО–СО в XXI веке долгое время не привлекала внимания российских экспертов. Как, впрочем, и других новых факторов формирования СО. Традиционно российские эксперты, говоря о российско-американских отношениях, выделяли стратегическую стабильность. Так, анализируя перспективы этих отношений до 2020 года, А. Фененко, например, писал в 2013 году: «На период до 2020 г. общая среда российско-американских отношений будет оставаться конфликтной. Наиболее серьезные проблемы сосредоточены в области стратегической стабильности и связанной с ней проблематикой нераспространения ядерного оружия. Менее значимыми (но не менее конфликтными) будут международно-правовые и энергетические проблемы»[2].

Как видно из прогноза, признавая в будущем «конфликтность» российско-американских отношений, эксперт РСМД акцентирует их на стратегической стабильности и проблемах нераспространения (что так и не стало предметом какого бы то ни было спора в 2013–2014 годах). И, наоборот, он считает «менее значимыми» международно-правовые и энергетические проблемы, которые в 2013–2014 годах стали в эпицентре развития ВПО.

Не замечают эксперты-международники и возросшего значения транспортных коридоров, в том числе и для СО, что, как правило, объясняется они тем, что «предмет выходит за рамки изучения международных отношений».

Между тем контроль над транспортными коридорами – часть политического и военного контроля, более того условие господства США. Не признание Россией такого права США диктовать всем свою волю становится в XXI веке очевидной причиной войны.

«После 1990 года США заявили о намерении создать новый мировой порядок. Однако существующие условия означают реализацию в мире лишь неформального американского лидерства. Несмотря на крах биполярной системы, базовые принципы Ялтинско-Потсдамского порядка сохраняются в мире. Не изменилась и структура мирового управления, в котором ведущая роль по-прежнему формально принадлежит ООН, а точнее - Совету Безопасности ООН, состав постоянных членов которого легитимирован итогами Второй мировой войны. Объективными причинами российско-американской конфронтации является существование российского военного потенциала, способного технически уничтожить США, и способность РФ посредством СБ ООН блокировать решения американцев. Россия не признает американского лидерства. В этих условиях, полагает Алексеев, без решения "российской проблемы" США не могут реализовать свой проект глобального миропорядка. Россия выступает инициатором формальных и неформальных коалиций, призванных блокировать политику США. Кроме того, Россия проводит независимую от США коммерческую политику в области экспорта военных технологий. Она выступает донором технологий для стран, желающих создать силовые потенциалы с целью противодействия Вашингтону. Стартом нового витка напряженности, Алексеев считает, 1994 год, когда администрация президента Клинтона осознала, что задачу разоружения России быстро решить не удастся. С этого момента российский режим стал для Вашингтона враждебным. С начала 2000-х годов ситуация только усугубилась. Однако рост авторитаризма в России не может быть причиной конфронтации, полагает эксперт РСМД, поскольку США для реализации собственных целей регулярно сотрудничают с режимами намного более авторитарными, чем путинская Россия»[3], –пишет, например В. Алексеев.

Подобная задача означает, как минимум, решение нескольких частных задач, логическая схема которых может быть представлена следующим образом.

Данный рисунок описывает самую общую (не детализированную) логику США и их союзников по корректировке ВПО с конца XX века, которая привела к формированию во втором десятилетии XXI века соответствующей СО. Она характеризуется стремлением и способностью США и их союзников глобально контролировать практически 100% транспортных коридоров, включая суверенных государств.

Такая качественно новая СО имеет для России огромное геополитическое значение. После развала СССР и потери портов, транспортных коммуникаций и трубопроводов на Западе и Юге она оказалась во многом зависимой не только от своих соседей, но и – что еще опасней от влияния на соседей со стороны Запада.

Кроме того, формирование сопоставимых по экономическому и торговому потенциалу новых центров силы в мире в начале XXI века неизбежно ведет к стремительному росту значения транспортных коридоров между ними, но у России оказалось фактически полное отсутствие ресурсов в АТР. Порты, флот, коммуникации совершенно не соответствуют потребностям. Достаточно сказать, что в начале XXI века на страны АСЕАН приходилось менее 1% (!) всей внешней торговли страны. Более того сферы пересекающихся интересов этих центров силы проецируются на новые регионы планеты (Африку и Арктику, например, контроль над сообщением над которыми приобретает решающее значение[4]. Но прежде всего АТР и Индию.

Для некоторых стран как, например, для России, транспортные коридоры всегда имели стратегическое значение в силу огромности ее пространств и протяженности с запада на восток. В новую историческую эпоху – эпоху промышленных революций, Россия развивалась вслед за развитием дорог. Это особенно хорошо видно на примере конца XIV и XX веков. Как признает профессор МГИМО(У) Ю. Булатов, «Промышленный переворот в России в XXI веке также продемонстрировал принципиально иную схему развития капитализма в России. Если на Западе первоначально создавалась производная инфраструктура (фабрики и заводы), а затем и транспортная сеть (железнодорожное строительство), то у нас эти процессы развивались в обратном направлении»[5].

Во многом схема развития «России – СССР повторяла «“схему развития”» Римской империи, которая развивалась вслед за строительством Римом отличных дорог, сохранившихся до наших дней. Освоение Сибири и Дальнего Востока в советские времена непосредственно зависело от темпов строительства аэропортов, морских и речных портов и, конечно же, железных и автомобильных дорог.

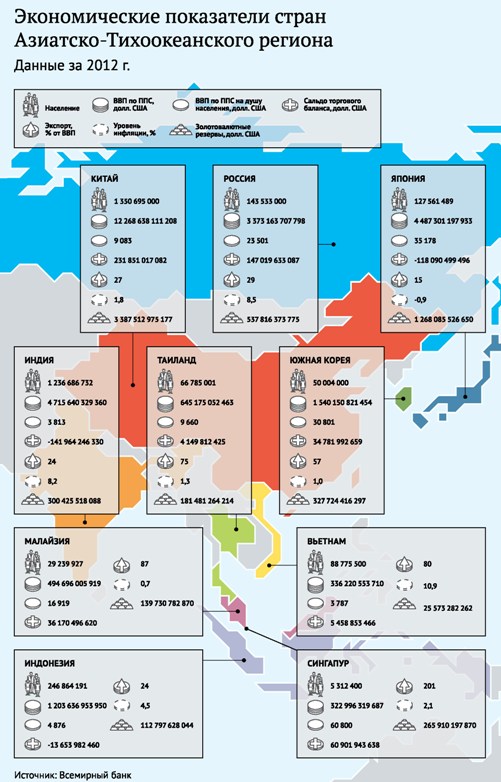

По мере ускорения развития стран АТР, прежде всего Индии и Китая, возможность транспортных перевозок с запада на восток и севера на юг становилась во многом синонимом не только экономической мощи, но и геополитического значения государств. При этом шел процесс ускоренной переориентации внешней торговли из Атлантической зоны (ЕС–США и Канада) в зону ЕС–АТР и США–АТР. Некоторое представление об этом дают данные о ВВП основных центров силы к концу первого десятилетия XXI века, которые динамично менялись уже к середине второго десятилетия в пользу стран БРИКС, чья доля превысила 30%.

Эти сопоставления однако не в полной мере отражают критически важное значение, которое приобрела внешняя торговля во втором десятилетии XXI века. От нее зависели уже не только темпы роста ВВП стран, но и социально-экономическое благополучие, финансовая стабильность и политические системы государств.

Это означает, что контроль над транспортными путями и внешней торговлей во втором десятилетии означал уже и политический, и военный контроль. Наглядно этот вывод подтвердился во время войны на Украине в 2014 году, когда санкции Запада крайне болезненно сказались на социально-экономическом положении России и стали фактически частью военной политики США и Запада.

Некоторое представление о перспективах изменения значения коммуникаций в АТР может дать следующие данные, учитывающие ВВП не только КНР, США и России, но и других стран АТР, а также Индии и их долю во внешней торговле. Так, если для КНР, Индии и России доля внешней торговли в ВВП составляет порядка 20%, то для некоторых других стран, таких, как Вьетнам, Малайзия – она превышает 80%, а для Сингапура – даже 200%.

Очевидно, что не только МО и ВПО, но СО в регионе АТР (где сосредоточено более половины мирового населения и ВВП), будет прямо зависеть от контроля над транспортными путями. Этим во многом объясняется та гонка вооружений на море, которая развернулась в последние десятилетия между США и КНР, а также Японией и рядом других стран. Это военно-техническое соревнование ВМС привело уже к радикальному изменению соотношения военно-морских сил в регионе, когда огромные темпы развития продемонстрировала КНР, Вьетнам, Япония, Малайзия, Индонезия. Россия, кстати, в АТР даже не вошла в пятерку стран-лидеров.

[1] Нарышкин С.Е. Вступительное слово / Подберезкин А.И. Долгосрочное прогнозирование сценариев развития военно-политической обстановки: аналитич. доклад / А.И. Подберезкин, М.А. Мунтян, М.В. Харкевич. М.: МГИМО(У), 2014. С. 3.

[2] Фененко А. Перспективы развития российско-американских отношений / РСМД. 2013. 14 марта / http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1529#top

[3] Карпов В. Сценарии возможного военного конфликта РФ и США / Эл. ресурс: «Maxpark». 2014. 6 марта / http://maxpark.com

[4] Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн и военных конфликтов в XXI веке: аналитич. доклад / А.И. Подберезкин, М.А. Мунтян, М.В. Харкевич. М.: МГИМО(У), 2014. С. 50–69.

[5] Булатов Ю. Первая мировая война: кто воевал за Россию // Международная жизнь. 2014. Август. С. 139.

[6] К Великому Океану – 2, или российский рывок к Азии. Доклад Международного дискуссионного клуба «Ввалдай» / http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Twd_Great_Ocean_2_Rus.pdf С. 27.