Развал и разгром советской промышленности и оборонно-промышленного комплекса в 90-е годы

Развал СССР и смена общественно-экономической системы подтвердили вывод, который был сделан ещё в 1970 году группой советских учёных — авторов монографии «История войн и военного искусства» под руководством маршала И. Х. Баграмяна: «Каждая новая общественная формация создавала качественно новую армию, отличающуюся от армий предшествующего общественного строя принципами комплектования, обучения и воспитания, техническим оснащением, организационной структурой, формами и способами подготовки и ведения военных действий»[1]. Начавшийся в конце 80-х годов процесс деградации ВС и ОПК под лозунгами их реформирования в итоге, как и во всей стране, привёл не только к краху политической и экономической системы, но и её институтов — ВС и ОПК.

Причём, учитывая исключительную заинтересованность Запада, именно эти области испытали на себе последствия перехода от одной системы к другой наиболее болезненно, даже трагично. В том числе и по субъективным причинам, связанным с деградацией личностей и откровенным предательством многих руководителей ВС и ОПК страны.

Самый трагический период в развитии ВС и ОПК наступил после развала СССР, хотя — надо отдать должное кадрам советского ОПК — в отличие от других отраслей экономики и особенно промышленности, инерция советского ОПК позволила ему не только не погибнуть (что было запрограммировано), но и сохранить многие наработки для военной промышленности России на будущие десятилетия[2]. Именно благодаря НИОКР и остаткам военной промышленности удалось в дальнейшем достаточно динамично восстановить ОПК России до минимального уровня.

Тем не менее, состояние ВС и ОПК к концу 90-х годов можно назвать только катастрофическим. По официальным данным Минобороны России (естественно, достаточно оптимистическим), совокупная оборонная мощь сократилась в 4–6 раз, а боеспособными (кроме СЯС) остались только воздушно-десантные подразделения[3]. Это отчётливо проявилось в ходе компаний на Северном Кавказе в 90-е годы.

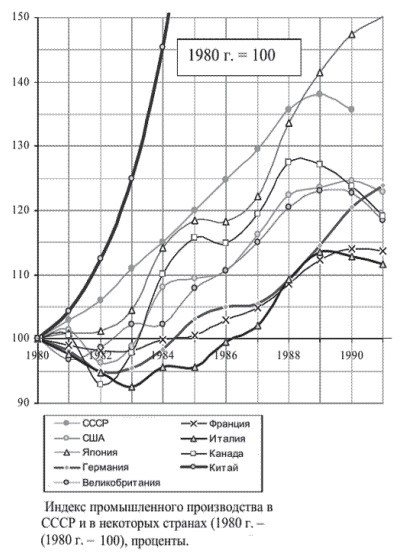

Главное, что характеризует развитие промышленности в ведущих странах мира в конце ХХ века, — качественно разные темпы и уровень наукоёмкости, на фоне которых обвал в развитии промышленности России особенно очевиден[4]. Основная проблема заключалась смыкании двух тенденций в 90-е гг.: негативном военно-политическом влиянии на развитие ОПК России не только происходящих событий в мире и развития МО-ВПО в пользу формирования решающего мирового доминирования США, но и крайне негативного внутриполитического развития в самой России. Если первая тенденция вела к откровенному уничтожению российского ОПК и промышленности (в т.ч. силовой ликвидации предприятий КБ и НИОКР под давлением США), то вторая — созданию максимально неблагоприятных условий — политических, экономических, финансовых и даже идеологических — для разрушения промышленности России, прежде всего, оборонной[5].

Рис. 1.

Как видно на графике, индекс промышленного производства в СССР до конца 80-х годов опережал темпы роста всех развитых стран, исключая КНР, но резко изменил своё направление в 1989 году. На фоне продолжающего роста промышленности развитых стран и КНР в 90-е гг. индекс промышленного производства стремительно стал опускаться, а военной промышленности просто обвалился.

Характеризовавшийся хаосом в управлении и финансировании, который усиливался военной кампанией на Северном Кавказе[6]. По оценке Б. Кузака, на территории РСФСР осталось более 60% предприятий и 70% научных организаций СССР, более 80% НИОК и 84% научных и инженерных кадров[7].

Во многом участие в процессе сознательного развала ОПК СССР принимали США[8].

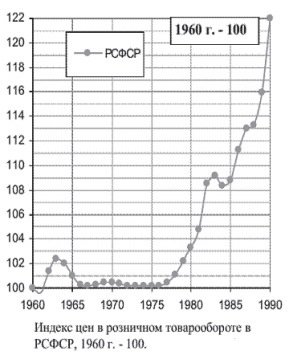

Рис. 2.

Очевидно, что прямую ответственность за изменение стратегии развития промышленности в СССР в конце 80-х годов несло руководство СССР и КПСС во главе с М. Горбачёвым и Н. Рыжковым (позже В. Павловым). В том числе и за дезорганизацию развала ОПК, которая дала дальнейший импульс в 90-е гг[9].

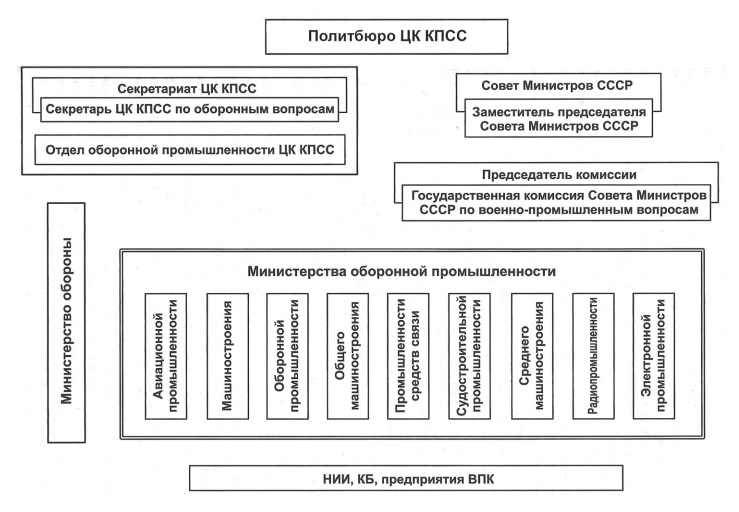

Рис. 3. Структура управления ОПК на завершающем этапе существования СССР[10]

Структура министерств включала главные управления, за которыми были закреплены определённые группы научно-производственных объединений, предприятий, организаций, НИИ и КБ[11].

К середине 1980-х годов в Военно-промышленной комиссии насчитывалось 15 отделов, занимавшихся созданием вооружения и военной техники анализом производственной деятельности министерств и экономической эффективности ОПК в целом, внедрением в производство достижений научно-технического прогресса и передовых технологий, военно-техническим сотрудничеством с зарубежными государствами[12].

Управление оборонно-промышленным комплексом осуществлялось по иерархическому принципу. Решением принципиальных вопросов занималось Политбюро ЦК КПСС, а исполнение возлагалось на Государственную комиссию Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам (Военно-промышленную комиссию, ВПК), имевшую для этого необходимую организационно-штатную структуру и расширенные административные полномочия, включая эффективные процедуры получения материально-финансовых ресурсов.

Как уже отмечалось выше, помимо функций непосредственного управления, на ВПК были возложены задачи по перспективному планированию научно-технического развития оборонного комплекса и разработке соответствующих программ развития вооружений. Выработкой рекомендаций по решению научно-технических проблем, связанных с созданием вооружения и военной техники (ВВТ) и развитием оборонных отраслей промышленности, занимался специальный научно-технический совет[13].

Подготовка и принятие управленческих решений в ВПК происходили в соответствии с принципами программно-целевого планирования. Так, основные концептуальные положения, касающиеся перспектив разработки новых видов вооружения и военной техники, проведения НИОКР и материально-технического обеспечения вооружённых сил, определялись на заседаниях Комиссии. Спускаясь по иерархической управленческой структуре вниз, на уровень структурных подразделений министерств, профильных научных организаций и производственных предприятий, эти положения обретали форму планов конкретных научно-технических и производственных мероприятий. После этого разработанные планы, поднимаясь вверх по иерархической управленческой структуре, проходили стадию предварительного согласования межведомственных интересов и возвращались в ВПК. Полученные обобщённые предложения, несмотря на предварительное согласование, носили зачастую ведомственный характер и не учитывали в полной мере комплексный характер реализации крупных проектов. В этих условиях координация интересов всех задействованных структур осуществлялась уже на уровне первых руководителей министерств и ведомств. После нескольких подобных итераций, подготовленный окончательный вариант решения направлялся в Отдел оборонной промышленности ЦК КПСС, где он, перед утверждением, подвергался окончательной корректировке. Последним этапом было законодательное оформление решений, обычно в форме совместных постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В итоге подготовленные документы направлялись вниз, к исполнителям. Учитывая государственную важность принимаемых решений, вся согласовательная процедура проходила в обстановке особой секретности. Исполнители на каждом уровне владели только необходимой им для непосредственной работы информацией и не имели доступа ко всей картине в целом.

Стиль работы ВПК и Совета Министров отличался чёткой продуманностью, хорошей подготовленностью и системностью. Как вспоминает выдающийся организатор советской оборонной и ракетно-космической промышленности О.Д. Бакланов, «работа Совмина СССР была упорядочена, строго регламентирована. Вторник — заседание СМ СССР; среда — заседание ВПК; четверг — коллегия министерств; пятница — коллегия Минобороны России. Повестка дня формировалась на квартал вперёд аппаратом ВПК по согласованию с министерствами и всеми членами ВПК.

Она включала в себя 1–2 крупных вопроса военного строительства на перспективу и 2–3 вопроса текущих, требующих разрешения. Докладчиками обычно по первым вопросам были министры головных министерств, генеральные конструкторы и другие члены ВПК или приглашённые руководители других ведомств. Предлагаемые решения согласовывались заранее со всеми заинтересованными исполнителями, в случае разногласий решение принималось после краткой дискуссии. «Висящих», нерешённых вопросов, как правило, не оставалось. Это была «школа». Решения ВПК были обязательны для всех министерств и ведомств страны. По принятым решениям составлялся официальный документ: «Решение ВПК СМ СССР ...». Оно систематически контролировалось и, в случае необходимости, принимались дополнительные меры по его выполнению».

Таким образом, к концу 80-х годов была создана чётко функционирующая вертикально интегрированная структура управления отечественными отраслями оборонной промышленности. Эта структура полностью обеспечивала текущие и перспективные потребности Вооружённых Сил СССР. И эта структура была политически и экономически уничтожена в конце 80-х гг.

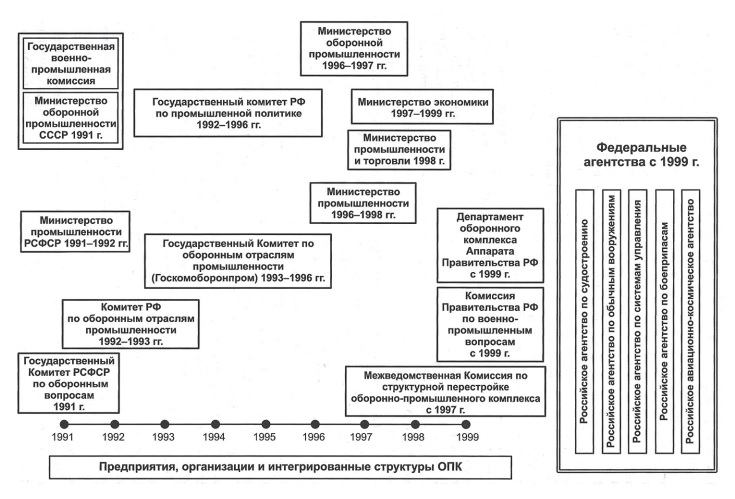

Дальнейшее реформирование структуры управления оборонно-промышленным комплексом осуществлялось под сильнейшим влиянием разрушительных политических процессов, проходивших в государстве с начала 90-х годов[14]. Достаточно сказать, что фактически в 1991 году был отменен государственный оборонный заказ и правительство перестало оплачивать сделанную продукции, не снимая ответственности (в т.ч. уголовной) с руководителей за выполнение государственного заказа. В итоге в ОПК в 1991 году разразился мощный кризис[15].

Как отмечал один из бывших руководителей промышленности России те годы Б.С. Алёшин, «После распада СССР изменения в структуре оборонно-промышленного комплекса происходили синхронно со сменой приоритетов в развитии государства. Ослабление его роли в 90-х годах сопровождалось процессами децентрализации в оборонно-промышленном комплексе, а усиление в начале 2000-х — централизацией управления ОПК, созданием интегрированных структур, наиболее сложной формой которых стали государственные корпорации»[16].

При этом, альтернативой ВС и ОПК в отношении безопасности России выступали западные силовые инструменты политики, как правило, не военного характера. Развал СССР-России был обеспечен не военными, а силовыми не военными средствами[17].

Но пришедшие к власти либерал-демократы совершенно не были способны организовать сколько-нибудь разумную экономическую и промышленную политику. Более того, они и не стремились к этому, ставя перед собой единственную политико-идеологическую цель — удержать случайно доставшуюся власть. Все их решения и действия рассматривались исключительно с этой точки зрения. Им требовалось, прежде всего, максимально ослабить и ликвидировать государственные институты, провести приватизацию государственной экономики любыми средствами, не обращая внимания даже на экономические последствия, преследуя исключительно политико-идеологические цели — лишить государство собственности. В первую очередь поэтому речь шла о сознательном развале ВС и ОПК, в том числе и потому, что этого хотели из-за рубежа.

Предприятия и целые отрасли сознательно отдавались в собственность зарубежных компаний и случайных лиц, либо просто уничтожались. Так, к 2000 году производство боеприпасов полностью стало находиться под контролем оффшорных компаний, а импортная зависимость производства порохов в России в 2021 году стала критической из-за санкций.

Соответственно и бессмысленно говорить о сколько-нибудь осознанной организационной деятельности Ельцина и его правительства в ОПК.

Структура отраслей ОПК — хаотичная и часто бессмысленная — менялась регулярно на протяжении всех 90-х годов. Министерства и комитеты создавались, реорганизовывались и ликвидировались, как и ФЗ, и нормативные документы. Хаос и бессистемность, царившие в экономики России, многократно были усилены в ВС и ОПК, которые к концу 90-х годов окончательно деградировали. Война в Чечне, начавшаяся в 1999 году, показала, например, что из всего 350-и тысячного Северокавказского округа не смогли набрать 50 тысяч человек в воюющую группировку.

Советские ВВСТ были частично расхищены, сломаны, либо испорчены, а новых промышленность не производила.

Результаты «реформирования» ОПК в 90-е годы известны. Очень образно их описал крупный американский дипломат У. Бёрнс, который пристально и объективно наблюдал за происходящим в те годы в России. Целесообразно достаточно подробно представить его описание потому, что именно такие оценки были не просто им сделаны, но регулярно направлялись в Вашингтон, влияя там на формирование политики США по отношению к России: «Борис Ельцин стушевался. Вначале он предоставил неограниченную свободу действий команде молодых реформаторов во главе со своим первым премьер-министром Егором Гайдаром.

Рис. 4. Реформирование органов управления оборонной промышленностью в 1991–1999 гг.

Новоявленные камикадзе бросились реформировать страну, прекрасно понимая, какая тяжёлая работа им предстоит…. Ключевым понятием, определяющим поле их деятельности, было «преодоление трудностей».

Промышленное производство в России по сравнению с 1989 годом, упало наполовину, сельское хозяйство тоже переживало не лучшие времена….

Система бесплатного здравоохранения была разрушена, в стране наблюдались вспышки таких давно побеждённых заболеваний, как туберкулёз и дифтерия. Тем не менее Ельцин со своей маленькой командой реформаторов упорно двигался вперёд. В результате масштабной и неуклюжей программы ваучеризации к концу 1994 года было приватизировано примерно 70% экономических мощностей. Однако, как и следовало ожидать, акции оказались в руках всего нескольких человек — первых представителей новоявленного класса олигархов, столь же жестоких и безнравственных, сколь и предприимчивых»[18].

В ОПК России в 90-е годы не существовало реально действующей системы управления: процесс приватизации, захвата собственности и «конверсии» откровенно уничтожал НИИ, КБ и предприятия, и их наработки в области НИОКР[19]. Естественно, что такое положение в ОПК и ВС устраивало США, которые к концу 90-х годов стали просто-напросто ожидать «автоматической кончины России». Можно констатировать, что руководство США пришло к выводу, что крах России неизбежен и лучше просто «отойти в сторону», чтобы не пострадать под обломками и не нести в будущем ответственности за гуманитарную катастрофу. Россию перевели уже не просто в региональную, но второстепенную державу, потерявшую свой суверенитет и экономическую мощь, которая с трудом справлялась с развитием негативной ВПО на Северном Кавказе. США и их союзники принимали политическое, финансовое и военное участие в развитии и ускорении этих тенденций, болезненно реагируя на попытки федеральной власти взять их развитие под свой контроль. Их влияние на представителей администрации и правительства во второй половине 90-х годов постоянно усиливалось, а редкое сопротивление со стороны России на Северном Кавказе и в Югославии воспринималось крайне негативно.

Ещё резче У. Бёрнс описывал состояние ВС России в те годы: «Мы ужаснулись тому, как низко пала Россия с момента распада Советского Союза. Полуголодные, плохо обученные наследники бойцов Красной Армии, о которых некогда шла молва, что они способны за двое суток дойти до Ла-Манша и форсировать его, не могли подавить мятеж в одной, изолированной и лишённой внешней поддержки республики в составе РФ. Борис Ельцин… оказался слабым, беспомощным лидером, неспособным навести порядок и заново отстроить российскую государственность. Такова

была постсоветская Россия, достигшая дна, глубоко несчастная, сбившаяся с пути страна»[20].

В то же время в России достаточно быстро нарастало понимание в правящей элиты ситуации её стремительного движения к самому краю пропасти, которое отчётливо проявилось в ходе кризиса 1998 года, когда власть Б. Ельцина впервые была не просто шокирована, но и вынуждена уступить часть полномочий рациональному правительству Е. Примакова, Ю. Маслюкова[21], которые менее чем за год вывели политико-экономическую ситуацию в России из «крутого пике»[22]. Примечательно, что в то же время внешнее воздействие США и Запада на Б. Ельцина усилилось с тем, чтобы не допустить принципиальных изменений в политике России. Отставка Е. Примаков и Ю. Маслюкова стала символом возвращения к прежней политике во главе с безвольным С. Степашиным.

Сегодня главная проблема ОПК России — ускоренное развитие национального промышленного производства и приборостроения. Прежде всего, в области микроэлектроники и программного обеспечения. Цена вопроса чрезвычайно высока. Развитие собственной промышленности сейчас — это астрономически дорогое удовольствие даже для самой богатой страны, но ещё дороже оно станет завтра. Ещё в 2017 году Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) собиралось построить на Тайване завод по производству процессоров размером в 3 нанометра(нм) и оценило свои расходы в $20 млрд. В 2019 году они же озвучивали планы по строительству фабрики на 5 нм (такие процессоры стоят в iPhone 12) в Аризоне за $12 млрд. В 2020 году, по оценкам Semiconductor Industry Association (SIA) средняя стоимость введения в эксплуатацию завода на 14-16 нм оценивалась в $13 млрд, на 10 нм — в $15 млрд, на 7 нм — в $18 млрд, на 5 нм — в $20 млрд. Даже богатейшие люди России не смогут оплатить и построить завод для производства процессов для седьмого iPhone. Такие инвестиции по зубам только государству или корпорациям уровня упомянутой Apple. И ещё, нужны очень профессиональные кадры. А с этим проблемы. Да и платить им надо тоже соответственно, а у нас не принято ценить инженеров. В ВПК сейчас острая нехватка спецов, народ уходит из отраслей ОПК, как правило, потому, что платят мало.

Первая ГПВ–2005 (1996–2005 гг.), утверждённая Б. Ельциным в ноябре 1996 года, не была выполнена ни по одному из основных показателей. Планировалось отчисление на оборону от 3,6 до 5,2%, однако реально они планировались правительством на уровне 2,3–2,8%, а фактически в 2–3 раза меньше (в большинстве в виде долгов в ГОЗ последующих лет) и векселями в 50-60% их стоимости.

Автор: А.И. Подберезкин

[1] История войн и военного искусства (авт. коллектив кафедры истории войн и военного искусства Военной академии им. М.В. Фрунзе под рук. С.С. Лотоцкого, Председатель редакционной комиссии И.Х. Баграмян). М.: Воениздат, 1970, с. 551.

[2] См.: Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвертой промышленной революции / В кн.: Промышленная политика: монография / кол. авт. под ред. А.С. Булатов. М.: КНОРУС, 2020, сс. 151–176.

[3] Военная история. Учебник для военных вузов. СПб.: Питер, 2018, сс. 380–381.

[4] Рогозин Д.О., Шеремет И.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Высокие технологии в США: Опыт министерства обороны и других ведомств. М.: Изд-во Московского университета, 2013. 384 с.

[5] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвёртой промышленной революции, сс. 153–155. В кн.: Промышленная политика: монография / кол. авт.: под ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 2020. 496 с.

[6] Тренин Д. Новый баланс сил: Россия в поисках внешнеполитического равновесия. М.: Альпина Паблишер, 2021, сс. 200–220.

[7] Кузак Б. Оборонно-промышленный комплекс России: прорыв в ХХI век. М.: Русский библиографический институт, 1999 г.

[8] Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической обстановки. М.: ИД «Международные отношения», 2019, cc. 189–196.

[9] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвёртой промышленной революции, cc. 153–155. В кн.: Промышленная политика: монография/ кол. авт.: под ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 2020. 496 с.

[10] Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы. М.: Изд-во Московского университета, 2011.

[11] Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Экономика, 2-11. 604 с., сс. 300–344.

[12] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. В 2 ч., Т. 2. Обзор современного этапа военной политики России. М.: МГИМО-Университет, 2017, cc. 215–249.

[13] Байгузин Р.Н., Подберёзкин А.И. Политика и стратегия. Оценка и прогноз развития стратегической обстановки и военной политики России. М.: Юстицинформ, 2021. 768 с.

[14] Тренин Д. Новый баланс сил: Россия в поисках внешнеполитического равновесия. М.: Альпина Паблишер, 2021, сс. 200–220.

[15] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвёртой промышленной революции, сс. 153–155. В кн.: Промышленная политика: монография/ кол. авт.: под ред. А.С.Булатова. М.: КНОРУС, 2020. 496 с.

[16] Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы. М.: Изд-во Московского университета, 2011, с. 7.

[17] Боброва О.В., Подберёзкин А.И. Политико-правовое противодействие подрыву основ государственности России // Обозреватель, 2021, № 10, сс. 15–25.

[18] Бёрнс У. Невидимая сила: Как работает американская дипломатия. М.: Альпина Паблишер, 2021, с. 137.

[19] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвёртой промышленной революции, сс. 153–155. В кн.: Промышленная политика: монография/ кол. авт.: под ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 2020. 496 с.

[20] Бёрнс У. Невидимая сила: Как работает американская дипломатия. М.: Альпина Паблишер, 2021, с. 128.

[21] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвёртой промышленной революции, сс. 153–155. В кн.: Промышленная политика: монография/ кол. авт.: под ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 2020. 496 с.

[22] Ю.Д. Маслюков в 1989–1991 гг. курировал ОПК в СССР, но сделать ничего не мог, подавая в отставку из правительства Н. Рыжкова. Позже в 1998–1999 гг. в РФ был первым вице-премьером, продолжая курировать ОПК.