В современных внутриполитических и внешнеполитических условиях развития Российской Федерации сложилось противоречие, при котором с одной стороны у военно-политического руководства страны существует объективная потребность в получении научно-обоснованных предложений об облике ВС РФ…, а с другой стороны у военной науки отсутствует реальная возможность обосновать требуемые предложения[1]

Коллектив авторов 46 НИИ МО

В работе используются разные методы исследования, среди которых постоянно, на протяжении всей работы применяются в качестве основных три метода анализа и прогноза развития ВПО:

1. Дедукция – как метод от общего к частному развитие сценариев МО и ВПО и их вариантов.

2. Индукция – как метод познания от частного к общему и конкретизации вариантов сценариев, прежде всего, выявления субъективных факторов и общих свойств.

3. Абстрагирование – мысленное отвлечение от многочисленных несущественных свойств и факторов, формирующих МО и ВПО.

Основной метод анализа МО и ВПО настоящей работы – дедукция, когда оценка общего состояния человеческой цивилизации и отношений между ЛЧЦ и, как говорил, С. Хантингтон, «стержневыми государствами» предопределяет развитие МО по основным сценариям борьбы, сотрудничества и противоборства, которые в конкретных условиях и в конкретное время превращаются из «теоретически возможных» в «вероятные», «наиболее вероятные» и «неизбежные» сценарии и их варианты.

Развиваясь, эти сценарии МО переходят в сценарии ВПО, которые конкретизируются в самых прикладных его вариантах, которые могут сменять друг друга в рамках одного и того же сценария, либо, развиваясь, переходить к другому сценарию. При этом важное значение в развитии ВПО приобретают конкретные варианты того или иного сценария ВПО, реализуемые в конкретных сценариях развития СО, войн и конфликтов. Эта логика – основа анализа и прогноза развития ВПО в работе[2].

Так, проиллюстрировать этот дедуктивный метод развития сценария МО можно на примере армяно-азербайджанского военно-политического конфликта 2020 года, который, коротко, характеризуется:

– развитием бескомпромиссного сценария МО с 1988 года, где теоретически допускались иные сценарии МО (на базе минских договоренностей), но практически существовал единственный – противоборства двух государств на бескомпромиссной по сути основе признания/непризнания Нагорного Карабаха;

– предполагалось развитие нескольких ВПО в рамках одного и того же сценария МО: конфликта без участи других держав и ВС Армении и Карабаха, с одной стороны, и конфликта с участием Турции, России, других стран, с другой стороны;

– частном конфликте только на границе Нагорного Карабаха.

– война, развитие СО на нескольких направлениях, внесли свои коррективы в формировании ВПО и стали постепенно менять МО вокруг этого конфликта, т.е. частные по масштабу и времени события, стали менять развитие ВПО в регионе.

Эти изменения связаны (если смотреть с логической точки зрения) с изменениями в области анализа ВПО методом индукции[3], т.е. влиянием частных событий в СО и отдельных конфликтах, на формирование ВПО. В итоге сценарий развития ВПО, а затем и МО в регионе стал постепенно меняться.

Эта логика – от дедукции к индукции – противоречит большинству известных в настоящее время политологических подходов развития МО, популярных у зарубежных и российских политологов и политиков, которые пытаются как-то объяснить логику развития международных отношений искусственными схемами – «однополярности», «многополярности», «плюралистической многополярности» и пр. изысками, имеющим крайне мало общего с реальной действительностью, но, главное, совершенно бесполезными с практической точки зрения (правду казать, что они на это и не претендуют)[4].

Так, например, развитие Белоруссии до августа 2020 года происходило в рамках сценария «равноудаленного» развития субъекта МО при очевидном перекосе в пользу сотрудничества в рамках ОДКБ с Россией, что создавало явное противоречие в развитии страны как субъекта МО и как субъекта ВПО, т. е. в рамках одного и того же сценария МО развивались два противоположных варианта развития ВПО – в пользу интеграции с Западом и Россией. Конечно теоретически существовали и другие сценарии развития Белоруссии и ВПО (условно, – «демократические» или «советские»), но после 1994 года они уступили место сценарию развития «по-Лукашенко», своего рода синтезу суверенного и союзного государства, что объективно создавало конфликт между двумя противоположными вариантами одного и того же сценария.

Для того, чтобы верно оценить ВПО вокруг Белоруссии, надо прежде всего признать, что этот конфликт между двумя расходящимися вариантами – не только геополитический, но и цивилизационный. Также как был конфликт на Украине в 2014 году.

Поэтому конфликт, случившийся после выборов, это был не конфликт избирателей и даже не конфликт с авторитаризмом Лукашенко, а конфликт двух разных вариантов геополитического и цивилизационного конфликта, двух конкретных и разных вариантов развития политики безопасности и ВПО в рамках одного сценария развития МО.

Продолжение развития в рамках прежнего сценария одновременно двух вариантов, противоречащих друг другу, невозможно. Поэтому конфликт между вариантами (Лукашенко и оппозицией) будет развиваться по нарастающей до тех пор, пока не будет выбран (реализован) один из вариантов уже в качестве базового сценария развития страны с точки зрения геополитической и цивилизационной. Для Запада,который преследует наиболее приоритетную цель ослабления и окончательного развала России, Белоруссия, как и до этого Украина, принципиально важные этапы, за которыми последуют неизбежно этапы региональной дезинтеграции страны. Сохранение ситуации в рамках прежней парадигмы уже невозможно.

После того, как построена логическая схема и модель развития сценариев МО и их вариантов, а также вытекающих из них сценариев и вариантов развития ВПО и СО, наступает этап, когда, анализируя состояние и перспективы развития отдельных факторов, тенденций в формировании МО и во взаимоотношениях между ними, широко используется метод индукции, когда отдельные, порой незначительные, детали и обстоятельства конкретизируют особенности развития того или иного сценария МО-ВПО и его вариантов. Порой эти факты могут заставить серьезно скорректировать ту или иную оценку в развитии того или иного варианта и даже сценария, более того, в исключительных случаях поставить его под сомнение или даже пересмотреть.

В политике и военной стратегии такое случается. В этом случае приходится преодолеть сложенные представления и даже отказаться от некоторых планов, что всегда дается с трудом, учитывая инерцию мышления.

Метод индукции в политическом анализе – метод познания, связанный с обобщением наблюдений и экспериментов, представляет собой умозаключение, при котором общее суждение по особым правилам получается на основе единичных или частных посылок. В науке и повседневной жизни многие положения общего характера появляются в результате освоения отдельных фактов. Объективной основой для получения общих положений с помощью метода индукции при анализе ВПО является повторяемость событий, объединенных общей закономерной связью, благодаря чему по части фактов можно устанавливать общий закон.

Вместе с тем, повторение может быть характерно для более узкого круга событий, чем тот, на который претендует обобщение, или может свидетельствовать о случайных совпадениях. Игнорирование данных обстоятельств приводит к ошибкам в процессе применения этого метода, носящих названия «поспешное обобщение» и «после этого значит по причине этого». Вывод с помощью метода индукции имеет вероятностный характер. Он будет более надежным, если: а) число предметов, о которых говорится в посылках, будет большим; б) эти предметы будут более разнообразны; в) они будут характерными, типичными представителями того класса предметов, о котором говорится в заключении; г) субъект заключения будет возможно меньшим, а предикат возможно большим по объему; д) признак, переносимый на совокупность предметов, о которых речь идет в заключении, будет более существенным для них[5].

При этом предполагается, что сценарный метод не ставится под сомнение их-ха такого отказы. Сказанное означает, что при исследовании и прогнозе развития ВПО в работе исключительно важное значение сохраняет сценарный метод анализа и прогноза (который, кстати, пока что используется в самых разных областях, особенно при прогнозе социально-экономического развития). Так, в частности, считается, что существует два основных – и при этом очень существенно различающихся между собой – метода сценарного прогнозирования.

Важно отметить, что оба метода сценарного прогнозирования – дедуктивный и индуктивный – используются, как правило, одновременно. Если применять только дедукцию при сценарном прогнозировании, то формальная логика и субъективные оценки могут исказить существующие реалии. Особенно частно этот «механистический» подход случается, когда в общественных науках используются методы количественного анализа или когда в этой области начинают доминировать хорошие специалисты-математики, физики, химии или другие представители естественных наук. На собственной практике я не раз встречался с такими исследователями, которые искренне считали, что знания математики и законов управления достаточно для оценки развития общественных процессов.

Сочетание методов дедукции и индукции в сценарном прогнозировании позволяют решать оба типа прогнозных задач: построение нормативного и поискового прогноза. Таким образом, на стадии выбора метода у нас имеется четыре альтернативы:

– создание поискового сценарного прогноза дедуктивным методом;

– создание нормативного сценарного прогноза дедуктивным методом;

– создание поискового сценарного прогноза индуктивным методом;

– создание нормативного сценарного прогноза индуктивным методом.

Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки, но лучшая последовательность, на мой взгляд, следующая:

– построение сценарного прогноза дедуктивным методом, который уточняется с помощью методов индукции по всему спектру сценариев и их вариантов – от самых «верхних» – отношений ЛЧЦ и «стержневых государств» до частных – военных конфликтов и войн.

– создание нормативного сценарного прогноза на основе поискового с последующим уточнением и конкретизацией с помощью методов индукции.

Существует множество частных методик и методов анализа и прогноза при сценарном анализе и прогнозе. Считается, что принципиальная особенность дедуктивного подхода применительно к генерации поисковых сценариев заключается в том, что работа по созданию прогноза начинается с формулирования наиболее общих альтернатив развития изучаемого объекта, который рассматривается как бы через «сеть с большими ячейками». Применительно к сценариям развития МО, это означает максимально широкий выбор возможных сценариев. На самом деле, как правило, до этого не доходит. Предлагаются (часто без всякого обоснования), как правило, 3–5 таких сценариев. В том числе и мною, как автора серии таких работ[6]. Это объясняется тем, что детальное выдвижение и обоснование многих возможных сценариев требует значительных сил и ресурсов, а вычленение из них наиболее вероятных – 2–3 сценариев, – как правило, вполне достаточно для последующего конкретного анализа вариантов такого сценария и переходу к методам индукции.

Гораздо хуже, когда из всех возможных и наиболее вероятных сценариев предлагается один-единственный, который (так или иначе) объявляется «единственно-правильным». Так, в претендующей на фундаментальность работе исследователей РАН ИМЭМО, говорится о том, что авторы «стремились использовать весь спектр инструментов, имеющихся в распоряжении исследователей», но когда речь заходила о политике, то речь шла по сути дела о «переходе от структуры миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны, к структуре иного качества», которое смутно описывается как «переформатирование сложившихся политических пространств… и политико-институциональных трансформаций»[7].

Подобный подход чреват катастрофическими ошибками, если вспомнить как тот же ИМЭМО при его тогдашнем шефе А.Н. Яковлеве, обосновывал политику «нового мышления» «единственно-возможным сценарием развития МО». Как оказалось, «не единственно-возможным» сценарием.

Традиционно, сторонники сценарного подхода достаточно механистически подходят в следующему этапу. Они производят «построение оси сравнения альтернатив, на которой фиксируются – в самом общем виде – наиболее широкие варианты развития прогнозируемого объекта. Крайние варианты, как правило, оказываются наименее вероятными». Так, в одной из наиболее серьезных работ, опубликованных А.С. Ахременко (наиболее глубоко разработавшего проблему сценарного прогнозирования), например, «ось сравнения альтернатив для СССР в одной из реальных сценарных моделей 1991 г. выглядела следующим образом[8]:

– крайняя форма – абсолютный сталинизм

– другая крайность – абсолютный рынок

Между этими крайними формами и сценариями «помещалось» ещё с десяток других сценариев, причем каждый из таких экономических сценариев сопровождался соответствующей социальной, политической, военной и международной характеристиками. В итоге получался набор теоретически возможных сценариев, обладающих определенным набором качественных характеристик.

На самом деле подобный подход помогает нащупать некое количество альтернатив, но производит этот поиск механически: можно взять крайние полюса искусственно завышено. В этом случае «середина» также получится искусственно созданной. В варианте А.С. Ахременко основной альтернативой, которая легла в основу данной оси, стал раскол «рынок – централизация». Соответственно, граничные состояния оси представлены альтернативами «чистый рынок» и «крайний сталинизм», другие альтернативы являются промежуточными. Так называемая «нулевая альтернатива», на координатной сетке совпадающая с осью времени, в данном случае понимается как «сохранение статус-кво» – состояния неопределенного выбора. В некоторых других моделях нулевая ось интерпретируется как «хаос, распад системы».

Противопоставление «рынка» и «централизации» подразумевает не только различные подходы к регулированию экономики, но имеет более широкое значение.

Так, «рынок» означает плюралистический характер общественной системы в целом и реальную многопартийность и свободную конкуренцию в политике, в частности.

Аналогичным образом «централизаторская» альтернатива означает монополию государства не только в экономической, но и в социально-политической сфере жизни общества[9].

Ось сравнения альтернатив может иметь и иной вид, когда выделение альтернатив строится как бы в соответствии с порядковой шкалой, отражающей убывание/ возрастание признаков «рынок»/«централизация». Это связано с тем, что в конкретно-исторических условиях начала 1990-х гг. СССР стоял перед фундаментальным выбором модели развития, которую можно описать всего одним ключевым размежеванием. Однако допустимо конструирование и более разнообразных осей, в духе скорее номинального измерения. Так, ось сравнения альтернатив для современной внешней политики России может иметь составляющие «ориентация на Западную Европу», «ориентация на США», «ориентация на Китай».

Однако в любом случае для каждой оси сравнения альтернатив требуется ясное и логичное обоснование. Что далеко не всегда происходит. Нередко альтернативы просто произвольно выстраиваются. Иногда безо всякого обоснования. В том числе и в серьезных, вроде бы, работах.

Следующей стадией работы в рамках дедуктивного метода, по мнению А.С. Ахременко, является описание системы наиболее значимых факторов, влияющих на «движение» объекта прогнозирования по той или иной траектории. «Фактически исследователю нужно ответить на вопрос: какие факторы будут в наибольшей степени содействовать (или препятствовать) выбору объектом той или иной альтернативы развития. В примере с осью сравнения для СССР значимо движение страны по одной из «централизаторских» или «рыночных» траекторий. В качестве факторов были выделены, в частности, способность существовавшей на тот момент плановой экономики обеспечить поступательное развитие и позиции КПСС[10]».

Очевидно, что «способность» как фактор влияния крайне трудно оценить не только практически, но и даже в самом общем виде теоретически. Однако необходимо признать, что выбор того или иного сценария зависит в том числе и от самых разных факторов, «способных» оказать влияние на этот выбор. Причём среди таких факторов в последние годы возрастает значение таких, как, например, национальный человеческий капитал, творческий потенциал нации, количество и качество креативного класса и пр. факторов, которые вообще не учитывались прежде в качестве факторов влияния на формирование ВПО.

Так, например, если в целом можно оценить влияние новейших технологий на формирование того или иного сценария ВПО, то влияние отдельных лиц, в частности, американского ученого-предпринимателя Элона Маска на развитие новейших технологий в области космической техники, спутников, интернета, скоростного транспорта, электрических двигателей, искусственного интеллекта и многого другого переоценить трудно. Его личная заслуга в создании носителя Ф-9, способного вывести на орбиту вес 64 тонны или одновременный запуск 60 спутников и создание достаточно недорого электромобиля известны. То, что он получил заказ на запуск порядка 40% спутников в интересах МО, ЦРУ и АНБ – тоже результат, который заслуживает внимания, как и использование несколько раз первой ступени ракетоносителя, не говоря уже о стремительном росте стоимости его акций, который сделал его одним из 4 богатейших людей в мире в 2020 году. Это личное влияние Э. Маска трудно переоценить, однако в политическом плане он готов и считает целесообразным всегда и везде использовать силу в интересах США, что также, безусловно, оказывает влияние на формирование ВПО в мире, которое, однако, оценить невозможно.

Применительно к внешней политике при выборе того или иного сценария развития ВПО принципиально важно изначально с помощью дедукции определиться с главным вектором развития базового сценария (как и принять решение об этом сценарии). Так, например, в отношении Украины и Белоруссии у США, безусловно, есть такой последовательный и долгосрочный вектор – превращение этих стран во враждебные России государства. Это – стратегическая цель, ради которой Вашингтон готов жертвовать очень многим. Как справедливо заметил заместитель министра иностранных дел России С. Рябков во время кризиса в Белоруссии в августе 2020 года[11], «Поведение американских политиков говорит, что базовая для современной внешней политики Вашингтона установка на то, чтобы где можно, где есть какойто шанс заниматься переформатированием политического и геополитического пространства под свои интересы – эта установка никуда не ушла». Эту же мысль. Как о «геополитическом курсе США» буквально на следующий день повторили С.В. Лавров. Иными словами, если оценить происходившие события в Белоруссии после выборов президента страны в августе 2020 года с этой точки зрения (которую, кстати, я озвучил за неделю до выступлений С. Рябкова и С. Лаврова в СМИ), то сценарий развития МО-ВПО в регионе выглядит как продолжение развития сценария дестабилизации Белоруссии с точки зрения ограничения влияния и возможностей России в Европе и в мире, а не как «борьба оппозиции за честные выборы».

Именно метод дедукции может быть полезен на данной стадии выбора наиболее вероятного (из возможных) сценариев развития ВПО. К сожалению, нередко пытаются придумать некие механистические или количественные методы определения наиболее вероятных сценариев и их вариантов развития, которые, как правило, оказываются в лучшем случае бесполезны.

Примером такого метода становится метод, предлагаемый А.С. Ахременко, с помощью которого пытаются выстроить некую тенденцию на основе количественных оценок. «Следующей стадией является установление взаимного влияния факторов, точнее – взаимовлияния их конкретных состояний. Логика этого процесса практически полностью соответствует логике создания интегрированного прогноза и также требует матричных методов. Как и в случае с интеграцией прогнозов, попытаемся ответить на вопрос: повлияет ли – и если да, то как – реализация состояний и фактора N на вероятность реализации состояний / фактора F? Составляется матрица взаимного влияния факторов (0 означает отсутствие влияния, | – усиливающее влияние, | – ослабевающее влияние):

Следует отметить, что стремление увидеть не только влияние каждого фактора в отдельности на поведение объекта прогнозирования, но и эффекты интегрального взаимодействия факторов является отличительной чертой сценарной методологии в целом», – считает А. С. Ахременко. Проблема, однако, заключается в том, что разные факторы совершенно по-разному могут оказывать то или иное влияние – с «разным весом» или «разной силой». Это признает и сам автор. Так, например, очень мощный фактор влияния на формирование МО – демографические тенденции. Достаточно сказать, что именно благодаря им, а также быстрому росту и качества НЧК в Китае и Индии, темпы роста ВВП и мощь этих стран изменили всю геополитическую картину мира. Мир в 20-х годах нашего столетия стал благодаря им совершенно иным, чем 30 лет тому назад.

Вместе с тем именно этот фактор слабо учитывается в политике России в области национальной безопасности. Достаточно сказать, что современное социально-экономическое состояние России характеризуется, прежде всего, не некими «макроэкономическими показателями», а уровнем развития национального человеческого капитала как в количественном, так и в качественном отношении. Оценка социально-экономического состояния страны в принципе может даваться не по выборке многочисленных социально-экономических критериев, а по сопоставлению количества и качества НЧК и его институтов. В том числе и в институтах, обеспечивающих безопасность государства, – ВС, МВФ, ФСБ и других.

Это состояние, в свою очередь, может быть характеризовано основными критериями развития НЧК, например, с количественной точки зрения, т. е. позиций демографии. Все три последних десятилетия существования России характеризовались резким снижением численности населения, которое не удавалось компенсировать даже миграцией. За исключением нескольких лет, когда, как казалось, падение численности удалось остановить, количество граждан неуклонно сокращалось. Правда разными темпами: если в 90-е годы сокращение ежегодно приближалось к миллиону человек, то во втором десятилетии нового века – десятками тысяч.

В свою очередь, качественное состояние НЧК России общепризнано, как стабильно стагнирующее, что выражено в снижающейся 4-ый год подряд численности граждан, не смотря на сильную миграцию и отстающие темпы от развитых стран по увеличению продолжительности жизни, активного здоровья и образования. По данным Счетной палаты России, естественная убыль населения ускоряется, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели. На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 млн. человек, что на 52,5 тыс. человек меньше, чем в начале года. Это означает, что принимаемые меры, как минимум, недостаточны.

Рассмотрим общую демографическую ситуации в стране: прежде всего, уровень рождаемости, когда с января по август 2019 года в России родилось 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс., или на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число умерших также снизилось до 1213,5 тыс. человек, что на 2,7%, или на 33,7 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Естественная убыль населения в январе – августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек и приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год, когда за 12 месяцев скончалось 224,6 тыс. человек. Это на 50,1 тыс. человек, или в 1,3 раза больше, чем за восемь месяцев 2018 года. Прирост населения был зафиксирован только в 17 регионах России, тогда как в 2018 году наблюдался в 20 субъектах РФ. Число умерших в 32 регионах превысило число родившихся в 1,5–2,1 раза.

При этом оправдания, как всегда, ссылаются на «объективные процессы» старения населения, свойственные развитым странам. Что, в целом, не соответствует действительности. Так, долгое время аксиомой считалось, что в результате низких показателей рождаемости и увеличения продолжительности жизни численность населения Германии будет сокращаться, и оно будет стремительно стареть, т.е. изменится возрастная структура населения в сторону увеличения доли старшего поколения и уменьшения удельного веса молодежи. В 2000 г. эксперты демографического отдела ООН утверждали, что к 2050 г. Германия «сожмется» с тогдашних 82,2 млн. до 52 млн., количество детей сократится до 7,3 млн., а треть населения будут составлять люди старше 65 лет. Исходя из такого рода прогнозов нетрудно было просчитать и социально-экономические последствия неблагоприятного развития демографической ситуации: сокращение предложения на рынке труда; в перспективе дефицит рабочей силы, прежде всего квалифицированной; увеличение нагрузки на социальную систему с риском постоянной нехватки средств на её финансирование. В итоге – замедление темпов экономического роста, снижение международной конкурентоспособности, рост внутриполитической напряжённости в стране.

Для России во многом ситуация схожа: падение численности населения пытаются компенсировать не ростом показателей, характеризующих качество НЧК, а миграционным приростом. Национальный проект «демография», выдвинутый В.В. Путиным в 2018 году и план приоритетных проектов в этой области, предусматривает следующие целевые показатели, в интегрированном виде сводящиеся к увеличение средней продолжительности жизни до 67 лет (в развитых странах, напомню, уже 82 года) и увеличение активного периода жизни.

Таким образом, набор мер, предусмотренный для изменения демографической ситуации в нашей стране, традиционен. Он не предусматривает, например, таких мер как качественное улучшение образования, в частности, предоставления всем гражданам права на бесплатное высшее образование, которое есть почти у всех граждан ЕС. Эта возможность, по оценкам французских учёных, увеличивает среднюю продолжительность жизни на 10–11 лет, рост производительности труда в 1,5–2 раза, выплат в бюджет – в 2 раза и т. д. Другими словами, высшее образование экономически выгодно для страны. Странным образом, но в России некоторые влиятельные граждане настойчиво убеждают в том, что «университеты надо менять на ПТУ».

Иными словами, и в области демографии в России существует устойчивая тенденция недооценка значения НЧК, хотя декларативно в последние годы заявляется иное. Примечательно, что относительно институтов развития НЧК (исключая детские сады) в планах демографии вообще ничего не предусматривается, хотя существует определённая и ясная связь между активным долголетием, здоровым образом жизни и её продолжительностью. Проблема – есть и она более важная, чем только прирост численности населения. Это – проблема целеполагания: если в России все последние годы стратегическое целеполагание осуществлялось финансовыми властями, исходя из идей «сохранения макроэкономической стабильности» (которой до конца так и не удалось добиться, даже в относительно «успешное» с финансовой точки зрения время, когда доллар вырос на 30% относительно своей цены только за 9 месяцев 2020 года), то менять надо о целеполагание, и центр принятия решений, переориентировав его на приоритеты развития НЧК.

Но для этого нужно принять политическое решение. Такое же, как принималось в свое время при приватизации, когда экономические и финансовые цели были подменены идеологическими – раздачей общенародной собственности, – т. е. сменой всей парадигмы развития страны. Для этого нужны решительные и масштабные шаги, в том числе и по пересмотру итогов приватизации, во всяком случае в большинстве примеров, когда результатом стали низкая экономическая эффективность[12].

Данный пример – масштабный, но всё-таки частный случай, когда метод индукции подтверждает правильность более общего похода к национальной безопасности: существующая парадигма не эффективна. Нынешними средствами укрепить национальную безопасность в принципе невозможно без смены парадигмы развития страны, т.е., прежде всего, смены целеполагания.

Ещё сложнее обстоит дела с созданием «когнитивной карты», которая, по мнению А. С. Ахременко, «позволяет понять, какие комбинации факторов ведут к тому или иному исходу развития ситуации; какие «узлы факторов» (особенно если они объединены в контур) играют ключевую роль с точки зрения выбора объектом прогнозирования той или иной альтернативы. В зависимости от изменения состояния одного из факторов («входного»), можно проследить изменения вероятности реализации целых цепочек других факторов, с ним связанных. Иными словами, мы имеем готовую модель для создания поисковой системы сценариев развития исследуемого нами объекта»[13].

«Создание нормативных сценариев в режиме дедуктивной сценариотехники протекает, – по мнению А.С. Ахременко, – сходным образом. Принципиальное отличие состоит в том, что уже на стадии формирования оси сравнения альтернатив задается целевое состояние объекта. Например, целевой для нас может быть ориентация России на Западную Европу. Соответственно, при выборе факторов мы ограничимся теми из них, которые непосредственно влияют (способствуют или противодействуют) на реализацию именно такого состояния объекта». Именно так и произошло в последние десятилетия. Вплоть до самого последнего времени целеполагание правящей элиты происходило с ориентацией на Западную Европу (и во многом остается таким же сегодня). Но, как оказалось, такое целеполагание предполагает смену системы национальных ценностей и приоритетов, на которое большинство нации идти не готово. Нация и элита разделились: часть всё еще рвется в Европу и США и ради этого готова жертвовать идентичностью и суверенитетом, но часть (увеличивающаяся) – нет. В 2020 году мы видим конфликт внутри общества и элиты, которые происходит в сложных условиях усиления давления со стороны Запада, пандемии и социально-экономического кризиса.

Особую неотложность разрешения конфликта создает потребность смены целевого состояния, только после которого и можно говорить об изменении комбинации главных факторов безопасности: «При анализе когнитивной карты мы также будем ориентироваться на те комбинации факторов, которые ведут к целевому состоянию». А. С. Ахременко в целом считает, что «Важным достоинством дедуктивного подхода является интегральное, комплексное рассмотрение факторов, влияющих на объект прогнозирования. В этом плане метод является «модельным», позволяет исследовать системные эффекты влияния «входных» параметров на «выходные». В практическом плане он позволяет лицу, принимающему решение, сконцентрироваться на наиболее значимых факторах». И в этом он, безусловно, прав.

Сочетание дедуктивного и индуктивного методов в оценке и прогнозе – самый эффективный способ анализа развития и прогноза того или иного сценария ВПО.

И здесь С.А. Ахременко прав, говоря, что «В индуктивных сценариотехниках важную роль играет ситуационный анализ. Именно этот метод …в наибольшей степени подходит для систематического описания интересов, целей, ресурсов, тактик политических акторов, а также связей между ними. В поисковом индуктивном алгоритме начальной стадией является анализ политической ситуации, сформировавшейся на момент основания прогноза (исходной политической ситуации). На основании полученных в ходе предварительного ситуационного анализа данных строится первичная, «эскизная» модель политической ситуации»[14].

«Эскизная модель политической ситуации нередко зависит от субъективных взглядов тех, кто готовит организационно ситуационный анализ. Применительно к опыту «советского периода» в ИМЭМО времен Е.М. Примакова – Яковлева А.Н. (середина 80-х гг.) эта модель целиком была на совести руководителей подразделений, в частности, соответствующего отдела Военно-политических и военно-экономических исследований (ВП и ВЭИ). Нередко на стадии «эскизной модели», как подсказывает мой опыт, отрицались альтернативные, но не столь перспективные с политической точки зрения «эскизные модели», например, в угоду модели «конвергенции» (за которую выступали Яковлев и Примаков) заранее исключалась модель «соперничества», которая в итоге и осталась реальной через 20–30 лет. И не случайно, а осознанно, – игнорирование этой модели субъективно способствовало обоснованию политики М. Горбачева в те годы.

Вообще администрирование на стадии «эскизной модели» приносит больше вреда, чем пользы, но избежать его, вероятно, невозможно. На общее обсуждение должна выноситься одна-две модели, хотя, подчеркну, здесь возможна манипуляция администрации. Это, впрочем, почти всегда неизбежно при подготовке политических решений: из всех точек зрения выбирается самая приглянувшаяся начальству.

На следующем этапе развития анализа «эскизной модели» формируется гипотеза или по сути дела сценарий развития этой модели[15]. Такой сценарий, как правило, предусматривает разбивку на несколько вариантов, которые являются конкретными практическими вариантами его реализации. Иногда им предшествует некий набор сценариев (предсценариев), которые могут существенно изменять характер «эскизной модели». Например, предусматривать развитие ВПО как по силовому военному, так и силовому не военному и даже силовому «партнерскому» сценарию[16].

Как пишет уже цитировавшийся автор, возможна и следующая итерация: «Следующей стадией будет формирование системы общих гипотез относительно развития политической ситуации на период упреждения. Это уже непосредственно предсценарная стадия исследования…, установление прогнозных презумпций. Как было отмечено ранее, это необходимо для сужения множества мыслимых или виртуально возможных курсов действия для каждого из участвующих в исследуемой ситуации политических субъектов до разумного числа альтернатив, которые могут быть реально охвачены тщательным анализом»[17],- продолжает он.

На самом деле речь идет о самом сложном этапе – попытке прогноза развития того или иного сценария и его конкретного варианта, что в действительности и является целью практической работы. К сожалению, традиционно, как правило, до конкретики не доходит: прогнозы ограничены самыми общими рассуждениями, в лучшем случае – выделением неких тенденций, которые слабо (или вообще не обоснованы), либо просто перечислены. Причем нередко за такими прогнозами стоят другие политические цели – предложить свое видение будущего, или апробировать некие политические концепции. Это характерно, например, для прогнозов, подготавливаемых регулярно разведывательным сообществом США или неправительственными разведывательными организациями.

Как видно, алгоритм ситуационных анализов, в основе которых лежат дедуктивный и индуктивный методы, не сложен. Именно такой несложный механизм многократно использовался Е.М. Примаковым, которого объявили «основоположником» этого метода. Этот метод, однако, имеет много недостатков, порой существенных.

Так, результатом данного этапа исследования должна стать система концептуальных допущений о характере развития политической ситуации, взаимодействии ее участников, – справедливо подчеркивает автор цитируемой работы. «Например, если мы прогнозируем исход правительственного кризиса, связанного с вынесением вотума недоверия премьер-министру, одной из прогнозных презумпций может стать гипотеза о протекании всего процесса в рамках правового поля, т. е. мы изначально отвергаем возможность развития событий по сценарию 1993 г., когда здание федерального парламента подверглось обстрелу».

Но ведь, именно это и произошло в 1993 году, что не являлось такой, уж, неожиданностью. Военные инциденты на территории бывшего СССР происходили достаточно регулярно, начиная с конфликтов в 1988 году в Нахичевани, Нагорном Карабахе, Баку, Тбилиси, Вильнюсе, в Абхазии и Южной Осетии.

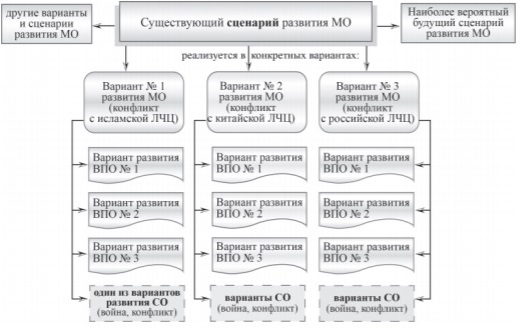

Дедуктивный метод изначально предполагает, что Военно-политическая обстановка (ВПО) соотносится с международной обстановкой (МО) как частно с целым, а в общем как понятия «политики» и «война»[18], о чем ниже будет сказано подробнее, но принципиально важно отметить, что любой сценарий развития ВПО или даже его конкретный вариант неизбежно предопределяется и вытекает из сценария (и его варианта) развития МО, что можно схематично изобразить на следующем рисунке, на котором прорисованы:

Во-первых, основные потенциальные варианты и сценарии развития МО, которые только обозначены, но не проанализированы.

Во-вторых, акцент сделан на оценке действующего в настоящее время сценария развития МО, который возможен в реализации в 3-х вероятных основных вариантах отношений между главными участниками формирования МО – ЛЧЦ (Варианты № 1, № 2, № 3).

В-третьих, каждый из этих 3-х основных вариантов развития МО возможен в реализации нескольких сценариях развития ВПО, которые конкретизируются в отдельных СО, войнах и конфликтах.

Эта самая общая схема развития современного сценария МО, основанная на дедукции, – абстрактна и условна. Она, например, изначально строится на единственном сценарии развития МО, хотя могут быть и иные сценарии уже в краткосрочной перспективе. Кроме того, в основе такого сценария может находиться не сценарий конфликта ЛЧЦ, а иные сценарии, например, межцивилизационной или коалиционной борьбы.

Как видно из рисунка, существующий сценарий развития МО может развиваться по нескольким своим вариантам, которые конкретизируют объективные и субъективные условия в настоящее время, иногда сменяя (или дополняя) друг друга. Так, современный сценарий развития МО развивается по сценарию нарастающего силового противоборства западной ЛЧЦ и ее военно-политической коалиции с другими ЛЧЦ (и их коалициями), прежде всего, китайской, исламской, российской, латиноамериканской и др.

При этом конкретные варианты (№ 1, № 2 и № 3) развития МО иногда меняются, либо «дополняют» друг друга. Например, «Вариант № 1» (конфликт с исламской ЛЧЦ) уступает место «Варианту № 2» (конфликту с китайской ЛЧЦ) и дополняется «Вариантом № 3» (конфликт с российской ЛЧЦ).

Однако принципиально важно попытаться спрогнозировать наиболее вероятный будущий сценарий развития МО, варианты которого могут принципиально отличаться от существующего.

Если существующий сценарий развития МО (при горизонте планирования 1–2 года) и его варианты относительно предсказуемы, а значит могут так или иначе и прогнозироваться различные сценарии развития СО, конфликтов и войн, то будущий сценарий развития МО может предоставить качественно (принципиально новые) варианты своего развития, как и развития ВПО и СО, которые можно охарактеризовать как «фазовый переход» к новому состоянию. Например, если будущий вариант развития сценария МО может означать создание широкой антиамериканской коалиции в составе Китая, Индии, Пакистана и ряда других государств, которые захотят пересмотреть отношения Запад-Восток в принципе.

При анализе ВПО в настоящей работе предлагается использовать метод моделирования ВПО[19], в частности метод разработки возможных и наиболее вероятных сценариев развития ВПО[20]. При этом, как уже говорилось, военно-политическая обстановка (ВПО) закономерно вытекает из характера МО в качестве результата развития военно-политических отношений[21]. Она в дальнейшем конкретизируется в СО, а та

– в конкретном типе вооруженного[22] или международного военного конфликта[23].

Для целей конкретного политического анализа необходимо вычленить максимально точно конкретный вариант развития МО и, как следствие, вытекающий из него конкретный вариант развития ВПО потому, что этот конкретный вариант ВПО «материализуется» в одном из вариантов развития СО (война, конфликт, столкновение, военно-силовое противоборство и т. д.). Строго говоря, в большинстве случаев это и является конечной целью для политиков и военачальников, которые отвечают за конкретные направления, например, в военном округе, на ТВД или на межгосударственном уровне.

Важно также подчеркнуть, что существует несколько вариантов использования методов дедукции и индукции для работы с информацией. Нередко они зависят от ресурсов, в том числе и времени. Огромное значение в настоящее время приобретает работа с большими базами данных (ББД) и искусственным интеллектом (ИИ), а также средствами получения и быстрой передачи информации. Они позволяют уже сегодня в режиме реального времени не только мониторить развитие СО и ВПО, но и во многом управлять важнейшими факторами.

В ЦРУ, например, используется дедуктивный («сплошной») поиск информации, когда просеивается вся информация, оставляя в качестве полезной менее 1%. Это особенно эффективно, как показывает опыт, при работе с международными террористическими организациями.

Одновременно используется метод индукции, когда целенаправленно ведется мощный и глубокий поиск ограниченного круга источников по минимальному набору признаков.

Есть и метод ондукции, когда происходит систематизация объектов информации.

Автор: А.И. Подберезкин

>>Полностью ознакомиться с монографией "Оценка и прогноз военно-политической обстановки"<<

[1] Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации. М.: «Граница», 2018, с. 18.

[2] См. подробнее: Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: монография / А.И. Подберезкин, М. В. Александров, К. П. Боришполец и др. М.: МГИМО-Университет, 2019. 656 с.

[3] Индукция – зд.: познавательная процедура анализа ВПО, посредством которой из сравнения наличных фактов, как правило, на уровне анализа СО, выводится обобщающее их утверждение. В научном поиске индукция предполагает движение познания от единичных утверждений об отдельных фактах к положениям, носящим более общий характер. При этом посылки могут подтверждать или подразумевать истину, но не гарантируют её получения. Этим индукция принципиально отличается от дедукции.

[4] См., например: Внешняя политика России. 1991–2016: [коллективная монография]. М.: МГИМО - Университет, 2017, 538 с.

[5] См.подробнее:https://gufo.me/dict/philosophy/%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%A3% D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF

[6] См., например: Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года. М. МГИМО-Университет, 2015, 325 с.

[7] Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. акад. А.А. Дынкина / ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. М.:Магистр, 2017, с. 21.

[8] Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарика, 2006, сс. 286–330.

[9] Там же.

[10] Там же.

[11] «МИД РФ: ситуация в Белоруссии подтвердила базовые установки США // ТАСС, 18 августа 2020 г.

[12] Эти меры предлагались мною, в частности, в подготовке доклада СП РФ президенту России, который в предварительном ключе был опубликован в работе: Мунтян М.А., Подберезкин А.И., Стреляев С.П. Приватизация и приватизаторы. М.: Евразия +, 2005. 308 с.

[13] Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарика, 2006, сс. 286–330

[14] Там же.

[15] См. подробнее: Подберезкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической обстановки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

[16] См. подробное описание в главах № 3 и № 4 настоящей работы, где сценарии развития конкретизируются на «сценарии развития МО» и «сценарии развития ВПО».

[17] Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарика, 2006, сс. 286–330

[18] См.: Истоки представлений о соотношении понятий: Клаузевиц, Карл фон «О войне». М.: АСТ, 2019. 320 с.

[19] Метод моделирования ВПО – метод исследования в форме конструирования модели военно-политических отношений с адекватным отображением их содержания, существенных признаков и характеристик.

[20] Метод разработки сценариев военно-политической обстановки – метод моделирования развития ВПО, выполненный в соответствии с правилами разработки возможных и наиболее вероятных, а также недопустимых сценариев и их вариантов развития ВПО.

[21] Военно-политические отношения – результат взаимодействия субъектов международных отношений в силовых областях (военной и не военной) противостояния.

[22] Вооруженный конфликт – тип военного конфликта, представляющий ограниченный по масштабам, времени, целям, составу сил и средств вооруженное столкновение между участниками и акторами ВПО или противостоящими сторонами внутри одного субъекта МО, не требующий использования всех сил и средств.

[23] Международный военный конфликт – военный конфликт, выходящий за территориальные пределы одного государства, в котором участвуют, как правило, субъекты ВПО (но могут участвовать и привлекаться акторы).