|

… представляется чрезвычайно важным Н. Слука, |

Новые решения требуются не только А. Цыганков, |

Взаимосвязь проблем развития МО, национального человеческого капитала и идеологии впервые много была достаточно подробно рассмотрена в специальной работе[3]. Главный практический вывод, вытекающий из анализа этой взаимосвязи можно сформулировать коротко следующим образом: в стратегии формирования МО и проведении эффективной внешней политики в XXI веке решающее значение приобретает эффективность управления (ЛЧЦ, нацией и государством), которая определяется прежде всего наличием адекватной идеологии, а та, обеспечивается в свою очередь, качеством НЧК и его институтов.

Иными словами эффективная национальная стратегия, влияющая на степень благоприятности для нации и государства той или иной МО, является конечным результатом развития адекватной, соответствующей современным мировым реалиям, идеологии, обеспеченной эффективным национальным человеческим капиталом (НЧК) и его институтами.

Этот вывод означает, что без такой идеологии (как национально ориентированной и научно обоснованной системы взглядов) говорить об эффективной национальной стратегии бессмысленно. И так же бессмысленно говорить о количественном и качественном увеличении НЧК, рост которого в России в последние годы объясняется многими, но отнюдь не политико-идеологическими причинами: депопуляция страны в общих чертах прекратилась, но и говорить о «демографическом ренессансе», очевидно преждевременно так как Россия по-прежнему остаётся среди стран, чей ИРЧП не относится к показателю «очень высокий».

Вместе с тем можно говорить и о постепенно, пусть медленном и недостаточном, по смене курса в сторону развития НЧК. Причем в самых различных областях – от демографии до создания национального индекса культурного наследия[4].

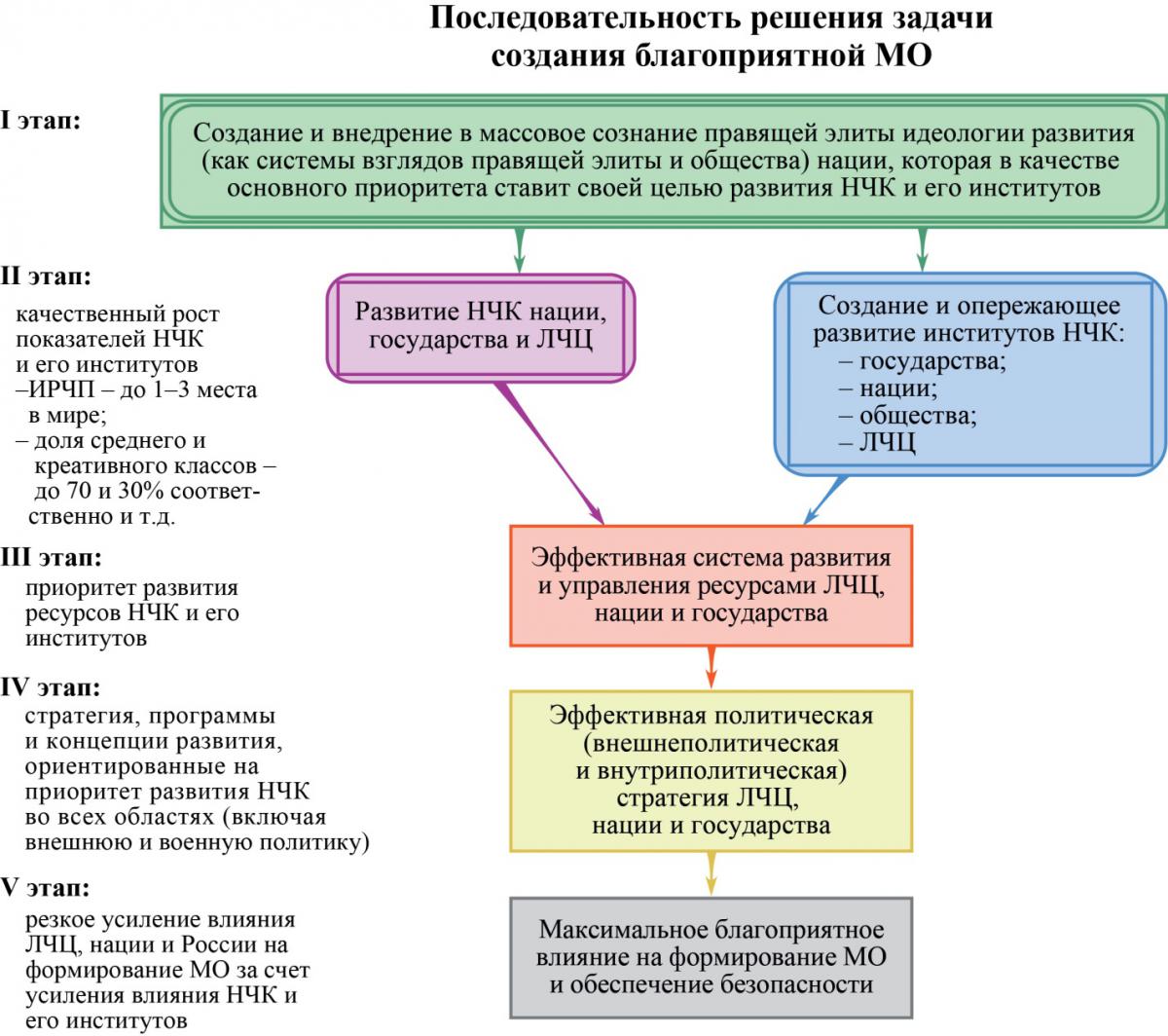

Таким образом, если вы хотите обеспечить ЛЧЦ, нации или государству максимально благоприятную для них МО, то решение этой задачи возможно в определенной строгой последовательности, которая изначально определяется наличием общенациональной (поддерживаемой в основных рамках большинством социальных групп) идеологии, которую можно разделить на этапы:

Обязательная последовательность в решении задачи усиления эффективности внешнеполитической стратегии отнюдь не означает, что эту же задачу нельзя решать и одновременно и параллельно с решением главной, идеологической задачи. По мере формирования и внедрения идеологии национального развития (на первом этапе) можно и необходимо одновременно внедрять и развивать ее элементы на всех этапах – от 2-го до 5-го. Так, например, развитие институтов НЧК в качестве инструментов внешней политики (5-ый этап) может и должно происходить уже сегодня. Отчасти это и происходит, если говорить о таких удачных примерах, как «Россотрудничество» и «Россия сегодня», но масштаб и динамика развития подобных институтов должны быть серьезно, качественно усилены, не дожидаясь пересмотра основных приоритетов на общенациональном уровне (например, в Концепции внешней политики, Стратегии национальной безопасности и др.).

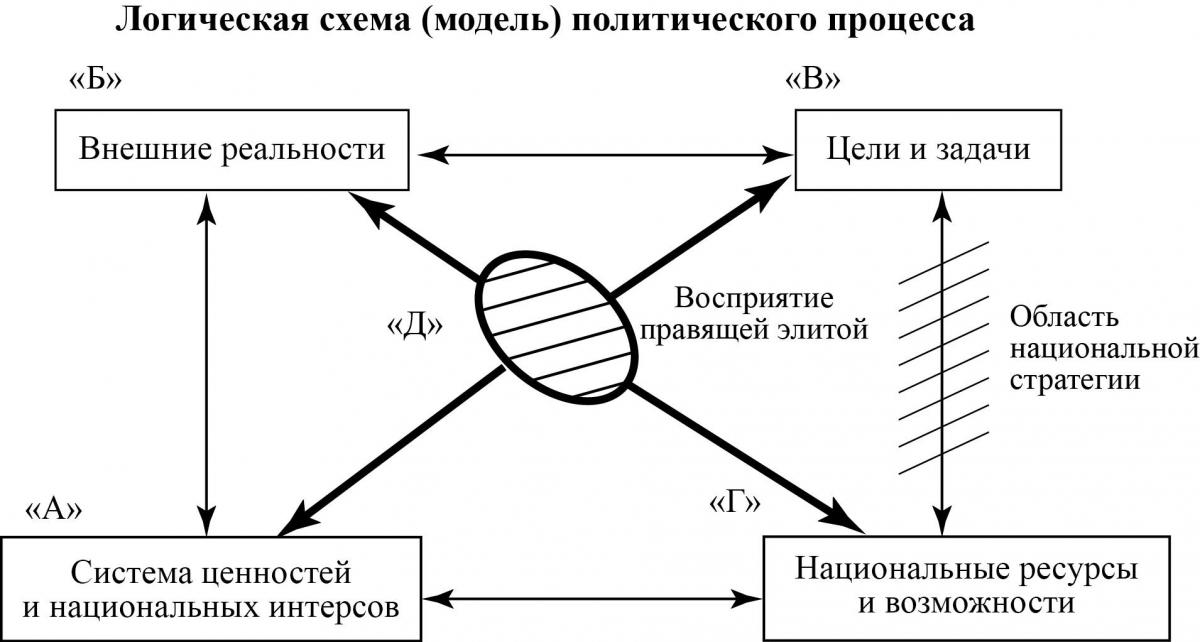

В настоящее время прежде всего важно максимально точно определить реальный вектор российской политики, ее цели и стратегию как отдельного субъекта МО, так и коалиции, союза или ассоциации, но прежде всего, локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ). В том числе и для того, чтобы не быть дезориентированным относительно их подлинности и отличия от ложных или заведомо виртуальных целей и стратегий, которые могут быть навязаны извне. Это происходило очень часто в прошлом и происходит – сознательно или нет – особенно часто сегодня. Как уже говорилось в предыдущем разделе, этого можно избежать если анализировать не только отдельные группы факторов, формирующих политический процесс (цели, интересы, ресурсы, угрозы), но и концептуально-идеологическую взаимосвязь между ними, т.е. политическую идеологию. В этой связи особенно важно понимать значение правящей элиты и ее взаимоотношение с творческим («креативным») классом и его институтами. В этих целях обратился в очередной раз к модели политического процесса.

Из нее видно, что влияние на адекватность восприятия правящей элитой оказывает много факторов, но прежде всего группа внешних факторов (группа факторов «Б»), которые могут прямо влиять как на правящую элиту, так и на правящую элиту через корректировку национальных целей и задач внешней политики (группа факторов «В»). Из-за непрофессионализма, амбициозности или сознательной дезинформации извне, исказившей существующую и будущую реальность, но не только. Это внешнее влияние – его сила, а также способность преодолевать различное сопротивление, быстрота реализации и т.п. – зависят не только от собственно способностей самой правящей элиты и ее личных качеств, но и состояния нации, всего общества, точнее, – качества общества (его НЧК) и его институтов, – государственных, политических и общественных. Именно по этим институтам (КПСС, КГБ, МВД и др.) был нанесен удар в 80-е годы с тем, чтобы внешнее влияние стало эффективным, что в конечном счете привело к отсутствию у нации сколько-нибудь общих представлений об обществе и государстве, целях и средствах внутренний и внешней политики, приоритетах и ценностях[5], писал я еще в 1999 году. И именно по этому качеству общества, его способности защищать свою систему ценностей и национальные интересы (группа факторов «А»). Не случайно, например, что именно РПЦ и Министерство культуры и их руководители (патриарх Кирилл и министр В. Мединский) стали главными объектами критики извне и оппозиции в последние годы.

Во второй половине 80-х и в 90-е годы XX века на правящую группу М. Горбачева–А. Яковлева–М. Шеварднадзе, а затем и Б. Ельцина–А. Козырева и руководимую ими элиту очевидно оказывалось не просто сильное внешнее влияние, и дезинформация, но и порой откровенное прямое, а иногда и грубое давление: политическое, экономическое, дипломатическое, психологическое. И это давление было эффективным в т.ч. и потому, что национальные институты НЧК, прежде всего государства, были до этого сознательно ослаблены и разрушены. Прежде всего развязанной против них кампаний. Это давление в конечном счете привело к радикальной деформации целеполагания, внешнеполитических целей и задач СССР, а затем и России, фактическому отказу, более того, сознательному разрушению существовавшей военно-политической и экономической под эгидой российской ЛЧЦ коалиции социалистических государств не только в Европе, но и во всем мире. Именно идеологическая деформация правящей элиты СССР (которая стала возможной в результате развала институтов НЧК государства и общества) стала главной причиной радикального изменения МО, которая не имела под собой серьезных объективных оснований[6], более того, прямо противоречила таким основаниям.

В этой связи есть основания полагать, что в XXI веке политическое знание качества НЧК, его институтов и, как следствие, правящей элиты, ее роль, в том числе, в военном искусстве станут еще более важным, даже решающими факторами в политической и военной победе той или иной ЛЧЦ или нации. Этот вывод подтверждается примерами прихода к власти в XXI веке в мире целой плеяды сильных харизматических личностей, изменивших, иногда радикально, внешнеполитический курс своих стран и даже ЛЧЦ – в России, Китае, Сингапуре, Венесуэле, Бразилии, Аргентине и т.д. Соответственно резко повышается и значение внедрение ложных идеологем и прямой дезинформации этих лидеров и правящих элит, которая превращается, как правило, в самостоятельную, публичную, системную политику[7]. «Виртуальная реальность», создаваемая в результате такой политики, может полностью дезориентировать общественное мнение или создавать условия для проведения нужной внешней политики. Именно так происходит сегодня на Украине, где создана абсолютно ложная «виртуальная реальность» – «российский агрессор», которая положена в основу всего стратегического курса США:

– по отношению к другим членам западной ЛЧЦ;

– своим союзникам по НАТО;

– странам Ближнего и Среднего Востока;

– беженцам из Сирии, Ливии и др. стран и т.п.

Этот вывод также является прямым следствием прежде всего резко возросшей роли и решающего значения национального человеческого капитала (НЧК) и его институтов на новом этапе развития человечества, которые нередко сводятся к появлению «креативного класса». Этот фактор, как уже говорилось выше, превратился в решающую мировую тенденцию формирования МО[8]. Но он также является и главным ресурсом, в т.д. идеологическим и дезинформации, на который делает ставку западная ЛЧЦ.

Появление массового «креативного класса» в развитых странах существенно изменило в них всю экономическую, социальную и политическую ситуацию.

С точки зрения экономической, – «креативный класс» стал основным производителем нового прироста ВВП (до 95%), что, естественно, отразилось на его месте в структуре общества, но пока что никак не проявилось политически. Его идеологическое влияние будет стремительно нарастать и неизбежно превратится в решающее для формирования МО. Уже сегодня активные социальные группы не только в развитых, но и в развивающихся странах становятся главными носителями моды, идеологем, политических требований.

С точки зрения социальный, «креативный класс» – наименее зависимый от государства и наиболее независимый политически и экономически класс, обладающей огромной социальной и логистической мобильностью. Это обстоятельство полностью используется западной ЛЧЦ для политико-идеологического воздействия. В частности, все основные акции, особенно протестные, ориентированы именно на креативный класс, т.е. пока относительно узкую прослойку общества, но наиболее мобильную и активную ее часть. Интернет – среда обитания для креативного класса и главное средство идеологической борьбы и дезинформации, которое массово используется западной ЛЧЦ.

С точки зрения политической, «креативный класс» вынуждает правящую элиту считаться с ним, не претендуя вместе с тем на свою самостоятельную роль в политике государства. Но это, очевидно, временное явление.

В любом случае появление такого феномена как «креативный класс» требует от противоборствующих ЛЧЦ и наций самого пристального внимания, что проявляется уже, в частности, в резком усилении активности в социальных сетях и других явлениях, недооцененных прежде. Важно одно – появление и быстрое усиление значения «креативного класса» дает средствам дезинформации огромные преимущества по созданию ложных образов, политических целей и сценариев развития МО, т.е. деформирует всю МО.

Этот процесс имеет под собой долгосрочную и фундаментальную основу, вытекающую из роста значения НЧК, а в области международных отношений – его институтов. Причем не только государственных, но и общественных, и международных. Именно человек, его знания и творческий потенциал, стали не только решающим фактором экономического развития[9], но и главным критерием в оценке политической эффективности и военной мощи. Именно качество личного состава, индивидуальное качество личности конкретного представителя Вооруженных Сил, – от главнокомандующего до рядового, – качество управления ВС и ВиВТ станут в XXI веке решающими факторами в войне. Об этом же свидетельствует опыт последних войн в Сирии и на Украине, когда военные результаты обеспечивались прежде всего качеством личного состава (НЧК) противоборствующих сторон и их командования. Так, на Украине в 2014 в большинстве боестолкновений соотношение сил было 1 : 3 или даже 1 : 5 не в пользу ополченцев, что однако не помешало им проводить не только оборонительные, но даже наступательные операции[10].

В этой связи особенно важное значение приобретают личностные возможности лидера – политика и военного, – во многом определяемые его мировоззрением, идеологией, способностью к научному (понятийному) анализу: отличать реалии от «виртуальных реалий», осмысленно и адекватно делать анализ, выстраивать стратегические прогнозы и сценарии развития международной и стратегической обстановки по возможности, точно определять будущий характер войн и военных конфликтов, а значит решающим образом адекватно влиять на процесс стратегического планирования и программирования. В конечном счете – оказывать решающее влияние на формирования будущих стратегических реалии: стратегической обстановки, войны и конфликта. Системный понятийный взгляд, основанный на идеологии, позволяет максимально снизить внешнее воздействие дезинформации. Именно для такого подхода необходима не только достоверная эмпирическая информация, но и идеология, и вера, и нравственность. Все эти качества стали в XXI веке обязательным и для лидера. Они являются «обязательным минимум» идеологии управления и формирования управленческих кадров.

Но что особенно важно, так это то, что в XXI веке лидер должен обладать высоким профессионализмом, которые в обязательном порядке включают «креативность» (творческие способности) и отдельно личную способность к стратегическому прогнозу. Личность в XXI веке, на любом месте, должна превратить простой управленческий процесс из преимущественного процесса «угодническо-исполнительского» в процесс творческий. Формированию этого творческого процесса в военно-политической области может помочь политическая и военная наука, которые выработали определенные методики и приемы анализа и прогноза. Это означает, что «абсолютный субъективизм», господствующий в политической и стратегической области, не является таким уж абсолютным и таким уж субъективным, если сознательно не игнорировать объективные реалии и данные науки, избегать научного анализа[11], основанного на системе взаимосвязанных взглядов, т.е. идеологии.

К сожалению, современные политики и военные нередко именно это и делают по самым разным причинам: из-за непрофессионализма и амбициозности (как М. Горбачев и Б. Ельцин), из-за неграмотности и волюнтаризма (как Н. Хрущев), из-за корысти и из-за плохого образования – как в современной России, да и по многим другим причинам. В результате происходит целая эпидемия ошибок политического характера. Прежде всего из-за дезинформации – внешней или внутренней – которая сознательно искажает действительность. С этим бороться может только опытный и профессиональный политик.

При этом надо помнить, что цена персональной ошибки в анализе и прогнозе международной и военно-политической обстановки (ВПО) и характера войны – чрезвычайно высока. Иногда это цена – независимость государства и сохранение нации. До сих пор спорят не только историки и политики, но и самые разные люди о том, насколько точен был Наполеон в оценке ВПО после Бородинского сражения, И. Сталин перед началом войны, Ф. Рузвальт перед нападением Японии. Поэтому, кстати, и цена дезинформации очень высока. Она стоит больших денег, времени и даже человеческих жизней.

Наука, конкретные данные, теория и методики, но прежде всего идеологический анализ, должны страховать от политического субъективизма, и дезинформации, которые неизбежно бывают в этой области, но которые критически опасны в большинстве случаях. Достаточно вспомнить известные в истории субъективные ошибки политиков, полководцев и просто командиров, которые были в их деятельности – будь то великие Ганнибал, Наполеон или Сталин. Или наших современников – М. Горбачева, М. Каддафи, Б. Ельцина и пр. Это ставит особенно остро практический вопрос об эффективных и надежных способах и методах анализа и прогнозирования МО и характера будущих международных и внутренних войн и конфликтов, которые позволят минимизировать субъективные ошибки политиков и полководцев (следует, правда оговориться с самого начала, что качественные научные рекомендации и их использование – совершенно разные области процесса подготовки и принятия решений).

Система, составляющая полноценный набор таких способов и методов, страхующих от дезинформации и ошибок в выборе приоритетов, является прежде всего идеологической системой взглядов, объединенной единой логикой и концепцией, на то, каким образом, в каких целях и с помощью каких способов развивается современная МО. Эклектические и фактические данные, добытые легально или другими способами, очень важны, но они лишь укладываются своего рода «кирпичиками» в общий идеологический каркас. Ошибка в выборе приоритетов политиками военными вполне сопоставима по своим последствиям с решениями, принятыми в результате дезинформации. В конечном счете неважно почему было принято то, либо иное решение; важны его последствия. И ложный выбор идеологического приоритета предполагает неизбежные системные идеологические последствия. Так, идеология неконтролируемого рынка начала 90-х годов XX века провела в России к социальному и экономическому катаклизму. Это была ошибка в выборе идеологического приоритета, что подтвердил в то время А. Чубайс, когда говорил о приватизации как идеологическом решении.

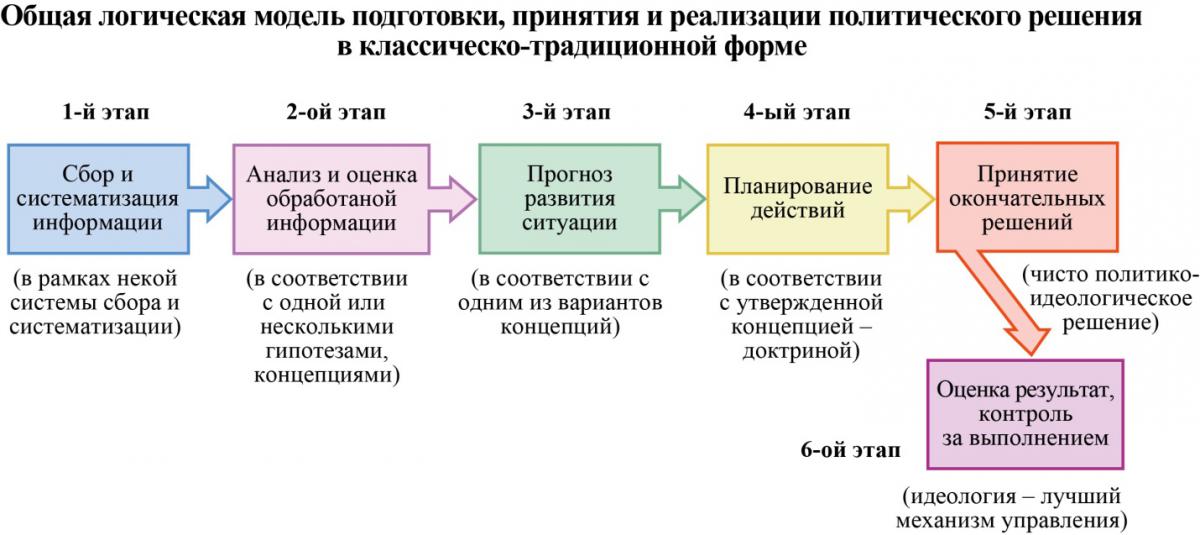

Идеология, как самое начало процесса подготовки и принятия решения, далеко не всегда вызывает внимание. Но именно на этих, самых ранних стадиях, фактически формируются основы будущей политики. Этот процесс, как правило, рассматривается как единый и последовательный, во многом личностный процесс, но на практике это далеко не всегда соответствует действительности. В идеальном, самом общем и простом, виде, эта модель подготовки, принятия и реализации решения может выглядеть следующим образом:

Уже на самых первых двух, «не идеологических» стадиях сбора и обработки информации, однако, уже участвует идеология: по каким-то причинам обращается внимание на одну информацию и пропускается другая, выделяется в приоритет третья и т.д. Так, действительное значение НЧК и его институтов, их роль в формировании МО может недооцениваться и даже не замечаться. Именно так и происходил при формировании внешней политики России, когда прагматизм подчеркнуто вытеснил идеологию. Но именно идеологическое лидерство позволяло СССР долгое время выживать и, позже, развиваться в условиях радикального несоответствии соотношения сил в мире между Востоком и Западом.

Поэтому для того, чтобы этот процесс подготовки и принятия решений в области МО был эффективным, не зависящим от попыток дезинформации и создания «виртуальной реальности», необходимо, чтобы он одновременно проходил, как минимум, на всех четырех уровнях (выше об этом уже говорилось, когда рассматривалась логика общей методологии исследования). В этом случае акцент делается даже не на традиционных объектах и предметах исследования (субъектах и акторах МО, мировых процессах), а на самом подходе, а именно:

–необходимо анализировать идеологические и концептуальные основы политики субъектов и акторов МО;

– реальные ресурсы и возможности всех субъектов и акторов МО включая нематериальные, духовные, идеологические ресурсы;

– политические цели, задачи, оформление в декларации и историю вопроса, обязательно акцентируя внимание на политико-идеологических целях и задачах;

– влияние внешних факторов, в том числе (а, в условиях XXI века, прежде всего) – борьбы за системы ценностей и т.д.

Примечательно, что на всех этапах и на всех уровнях, включая заключительный этап, широко практикуются методы политико-идеологической дезинформации – умышленной или случайной, – которые в XXI веке приняли масштабный и долгосрочный характер целенаправленной стратегии государства по созданию «виртуальной реальности», ложного представления о МО и политике государств.

Искаженный сценарий развития МО сознательно формируется годами, иногда десятилетиями, постепенно добиваясь признания абсолютной реальности искусственного образа. Этот искусственный образ, «виртуальная политическая реальность» должны быть обязательно некой идеологической концепцией, фундаментом, а не просто идеологемой. Так, для десятков миллионов граждан Украины удалось последовательно создать сначала образ «Украины – не России» и «русского – врага нации», принесшего все беду – экономические, социальные, культурные и пр. проблемы народу Украины, а, уж, потом зафиксировать антироссийскую политику. Не случайно зачатки русофобии существовали десятилетиями, которые были идеологически оформлены в середине XX века, превратились в доминирующую идеологию на рубеже XXI века и оформлены в русофобскую военную доктрину в августе 2015 года. При этом, как уже говорилось выше, способность противодействовать массовой кампании дезинформации зависит от степени развития НЧК государства и общества, и его институтов: чем выше качество НЧК и эффективнее его институты, тем сложнее их дезинформировать. Именно поэтому потребовалось 25 лет, чтобы на Украине были разрушены те институты государства и общества, которые противодействовали новой идеологии, и тщательно уничтожаются любые попытки создания новых общественных институтов: запрет на деятельность политических партий, общественных организаций, журналистов, любых структур, противодействующих «свидамитной» политике, соблюдается не просто строго в раздрызганной Украине, но и цинично-жестко.

На практике подобный управленческий процесс в идеологии, о котором говорилось выше, редко бывает реализован полностью – от первого до шестого этапа. Как правило, «выпадают» не только целые этапы, но и даже несколько этапов, что делает потребность соблюдения идеологических принципов особенно важной. Более того, в определенные периоды времени политические решения огромной важности принимаются (по разным причинам) с откровенным нарушением даже этих банальных правил. В том числе и те, которые имеют стратегический характер.

Мы знаем, например, что Беловежские соглашения были составлены и подписаны наспех узкой группой людей, имеющих сомнительные полномочия и незначительный политический опыт. Из процесса подготовки и принятия решений были сознательно исключены практически все этапы, за исключением собственно политического решения о развале СССР, принятого наспех и некомпетентно. Но этому решению, надо признать, предшествовала вся предыдущая «нарастающая» практика принятия решений М. Горбачевым и Б. Ельциным, которая отрицала саму мысль об объективном анализе ситуации и прогнозе последствий принимаемых решений, сознательно игнорировали экспертизу и мнение других руководителей. Более того, не исключается и внешнее вмешательство.

Аналогичная ситуация повторилась и в сентябре 1993 года с Указом Б. Ельцина № 1400. Который был подготовлен втайне, в одном рукописном экземпляре помощником Президента..

В этой связи, как представляется, требуется законодательно утвердить алгоритм подготовки и принятия важнейших военно-политических решений, который минимизировал бы негативное влияние случайно субъективных факторов. Для этого, кстати, у США можно было бы перенять опыт подготовки и принятия стратегических решений о развитии ВС и ВиВТ, который законодательно закреплен в соответствующей процедуре. Пока что в России мы не застрахованы от того, что такие решения могут иметь характер крупных ошибок. И не только в военном строительстве, но и в военно-политической области. Очевидно, что такой алгоритм должен строится на четком идеологическом фундаменте – в данном случае приоритета национальных интересов и системы национальных ценностей.

Подробнее о роли НЧК в идеологии и формировании международной обстановки см.: Подберезкин А.И. Человеческий капитал и посткоммунистическая идеология. – М.: МГИМО-Университет; Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1. – М.: МГИМО-Университет, 2012.

[1] Слука Н. Большой стране – большие проекты / ВВП, 2015. № 5(94). С. 27.

[2] Цыганков А. Сильное государство: теория и практика в XXI веке / Россия в глобальной политике. 2015. Март–апрель. С. 9.

[3] Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 2. Книга первая: Подберезкин А.И. Международная безопасность в XXI веке и модернизация России. – М.: МГИМО-Университет, 2012.

[4] Кулешова М. Эпикриз околонаучных интенций // Независимая газета. 2015. 11 сентября.

[5] Подберезкин А.И., Макаров В.В. Стратегия для будущего президента России: Русский путь. – М.: РАУ-Университет, 2000. С. 3–4.

[6] Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1–3.М. : МГИМО-Университет, 2011–2013 гг.

[7] Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. – М.: МГИМО-Университет, 2015.

[8] Подберезкин А.И. Международная безопасность в XXI веке и модернизация России / Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 119–162.

[9] Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. Т. I–III. – М.: МГИМО-Университет, 2011–2013 гг.

[10] Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 79–110.

[11] Подберезкин А.И. Эволюция идеологии российской политической элиты / Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. – М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 119–153.