Принуждение неразлучный спутник всякого общества, и всякое общество требует жертв, которые оказываются тем тяжелее, чем ярче наша собственная индивидуальность.

Артур Шопенгауэр (1788–1860) — немецкий философ

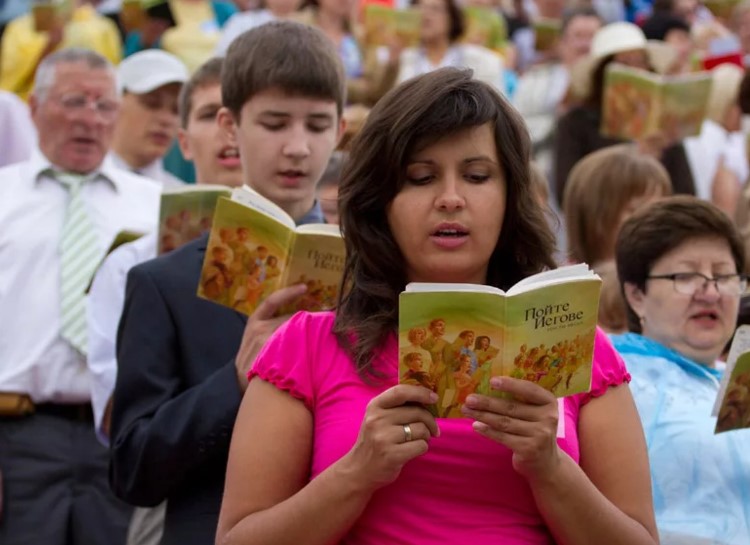

Религиозная свобода, являясь одной из важнейших форм духовно-нравственного самоопределения личности и внутренним делом каждого, не может ограничиваться исключительно пространством личной (частной) жизни и получает свою реализацию во внешней сфере, в том числе в массовых коллективных формах[1].

Право на свободу совести и религии признается международно-правовыми актами, являющимися составной частью правовой системы Российской Федерации (ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах[2], ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Конституция Российской Федерации, закрепляющая, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признавая идеологическое многообразие в качестве одной из основ конституционного строя, гарантирует каждому свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные или иные убеждения и действовать в соответствии с ними, свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (статья 2; статья 13, часть 1; статья 28; статья 29, части 1 и 4); наряду с иными правами и свободами, включая право на объединение и свободу деятельности общественных объединений (статья 30, часть 1), они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18).

По смыслу приведенных статей Конституции Российской Федерации свобода вероисповедания, следует рассматривать как право каждого объединяться с другими для исповедания той или иной религии предполагают возможность совершения религиозных обрядов и церемоний, распространения своих религиозных убеждений, религиозное обучение и воспитание, благотворительность, миссионерскую, подвижническую и иную деятельность, определяемую избранным вероучением.

Конституция Российской Федерации, учитывая, что Российская Федерация как демократическое правовое государство обязана обеспечивать признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, единство статуса личности на всей ее территории, а также защиту других конституционных ценностей, и исходя из того, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (статья 17, часть 3), предусматривает возможность ограничения прав и свобод в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3).

Названные конституционные положения соотносятся с являющимися составной частью правовой системы Российской Федерации нормами международного права, которые, провозглашая право каждого человека на свободу мысли, совести и религии, право беспрепятственно придерживаться своих мнений и право на свободное выражение своего мнения, включающее свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ, одновременно устанавливают, что всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом исключительно в целях обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе (статьи 18, 19 и пункт 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека; статьи 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах; статьи 9 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Принятый в развитие норм Конституции Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" предусматривает, что в Российской Федерации гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения; право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства (пункты 1 и 2 статьи 3).

Вместе с тем под религиозным объединением, создаваемым в форме религиозной группы или религиозной организации, названный Федеральный закон понимает добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей (пункты 1 и 2 статьи 6). При этом религиозной группой признается добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица (пункт 1 статьи 7), а религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица (пункт 1 статьи 8).

Деятельность религиозных объединений, направленная на распространение веры, религиозных убеждений среди лиц, не являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, осуществляется в форме миссионерской деятельности. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 24.1 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" миссионерской деятельностью признается деятельность религиозного объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного объединения, осуществляемая непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо другими законными способами.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что под миссионерской деятельностью религиозного объединения применительно к отношениям, регулируемым названным Федеральным законом, понимается деятельность, которая, во-первых, осуществляется особым кругом лиц (религиозное объединение, его участники, иные граждане и юридические лица в установленном порядке), во-вторых, направлена на распространение информации о своем вероучении (его религиозных постулатах) среди лиц, не являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, в-третьих, имеет целью вовлечение этих лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного объединения посредством обращения к их сознанию, воле, чувствам, в том числе путем раскрытия лицом, осуществляющим миссионерскую деятельность, собственных религиозных воззрений и убеждений. Системообразующим признаком миссионерской деятельности является распространение гражданами, их объединениями информации о конкретном религиозном вероучении среди лиц, которые, не будучи его последователями, вовлекаются в их число, в том числе в качестве участников конкретных религиозных объединений. При этом не может квалифицироваться как миссионерская деятельность публичное распространение указанных сведений, нацеленное на нейтральное информирование окружающих о религиозном объединении, его деятельности (определения от 13 марта 2018 года N 579-О, от 15 октября 2018 года N 2514-О и от 10 октября 2019 года N 2683-О).[3]

Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. 2 ст. 3 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях").

Как неоднократно указывал в своих решениях Конституционный Суд РФ, государство вправе предусматривать определенные преграды, в том числе вводить посредством антиэкстремистского законодательства определенные ограничения свободы совести и вероисповедания, свободы слова и права на распространение информации с тем, чтобы не допускать легализацию сект, нарушающих права человека и совершающих незаконные и преступные деяния, а также воспрепятствовать миссионерской деятельности (в том числе с проблемой прозелитизма), если она не совместима с уважением к свободе мысли, совести и религии других и к иным конституционным правам и свободам[4].

Положения пункта 1 статьи 9, пункта 5 статьи 11 и абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" находятся в неразрывном единстве и как таковые образуют сложносоставную норму. Эта норма определяет, для каких религиозных организаций в случае их учреждения, регистрации и, как следствие, при перерегистрации не требуется подтверждение о пятнадцатилетнем сроке и какие правовые последствия наступают при отсутствии такого подтверждения, если оно необходимо[5].

Авторы: О.В. Боброва, А.И. Подберёзкин

>>Часть II<<

>>Часть III<<

[1] Поэтому свобода совести и вероисповедания неразрывно связана с другими правами и свободами, закрепленными Конституцией Российской Федерации, прежде всего с правом каждого на объединение (статья 30).

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 декабря 2012 г. N 30-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и пункта 5 статьи 19 Закона Республики Татарстан "О свободе совести и о религиозных объединениях" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации".

[2] Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

[3] См: Обзор Судебной практики по делам об администраивных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.26 «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2019 г.

[4] См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 ноября 1999 г. N 16-П "По делу о проверке конституционности абзацев 3 и 4 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 года "О свободе совести и о религиозных объединениях" в связи с жалобами Религиозного общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения "Христианская церковь Прославления", Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. N 1053-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кочемарова Владислава Сергеевича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 и 3 статьи 1 и части 3 статьи 13 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".

[5] Определение КС РФ от 7 февраля 2002 года N 7-О/2002.