Участие в Семилетней войне не принесло России никаких выгод, а между тем обошлось ей в 300 000 человек и 30 млн. рублей[1]

Е.Мартынов, военный теоретик

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни её граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека постановляю: …»[2]

В. Путин, президент России

Программа опережающего развития невозможна без адекватной оценки и прогноза. Оценками и прогнозами социально-экономического развития занимаются многие исследовательские и практические организации, в частности, Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) специализируется на выполнении фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований в области анализа и прогнозирования перспектив социально-экономического развития России и ее регионов[3]. В области внешней и военной политики СССР-России и развития МО-ВПО также предпринимались усилия различных научных и практических организаций в СССР и России, которые, к сожалению, не дали заметных результатов. Наоборот, оценки и прогнозы, которыми руководствовалась правящая элита страны, часто были глубоко ошибочными, что привело в итоге к кризису внешней и военной политики страны на протяжении нескольких десятков лет.

Оценка и прогноз развития международной обстановки (МО) имеет исключительно важное значение практически для любой нации и государства, исключая те, очень немногие, которые существуют фактически изолировано от человеческой цивилизации, да и то в непродолжительные отрезки времени. Для крупных государств, которые геополитически нередко критически зависят от развития МО, эта зависимость проявляется очень сильно, не позволяя переходить на условия автаркии. Даже в тех случаях, когда правящие элиты хотели бы изолироваться максимально от внешнего влияния (как это было, например, в Советской России после революции). В условиях глобализации, охватившей человечество, эта внешняя зависимость становится практически абсолютной[4]. Когда только порядка 30% составляющих автомашину в США производятся собственно в стране, т.е. добавленная стоимость на 70% создается за границей, трудно ожидать концентрации промышленного производства.

В стратегической перспективе, например, авторами доклада РАН (март 2025 г.) ожидается «Из всех возможных сценариев развития мировой экономики наиболее реалистичным представляется вариант дальнейшей фрагментации (регионализации) мировой экономики с усилением роли крупных раз-

вивающихся экономик Юго-Восточной Азии и глобального Юга. Вторым конституирующим признаком этого сценария становится опережающий рост затрат на исследования и разработки в развивающихся»[5].

Принципиальный вывод для России заключается в том, что рост конкуренции в области научно-технологического развития между развитыми и развивающимися странами может иметь следствием как ускорение научно-технического прогресса, так и создание

независимых контуров обращения результатов НИОКР. В этих условиях от России требуется определиться со стратегией развития научно-технологического сектора и направлениями использования результатов его деятельности, прежде всего в производственной сфере» (подч. А.П.).

Иными словами, с точки зрения долгосрочного развития СССР-России, наша страна опят оказалась «в исходной точке» принятия приоритетов опережающего научно-технического развития, которые разрабатывались в СССР до 1985-1986 годов. Мы «сделали круг» и вышли на исходную позицию, с которой должны были стартовать еще 40 лет назад, но из-за неспособности правящей элиты мы не просто потеряли время и импульс, но и огромные ресурсы – времени, демографические, материальные, идеологические.

Тем не менее, выбор долгосрочной национальной стратегии опять остается за правящей элитой и обществом нашего государства, хотя и под сильным внешним влиянием, в намного более сложных условиях, чем это было в 80-е годы ХХ века.

Эти условия сегодня можно сравнить с состоянием СССР в конце 20-х – 30- е годы прошлого века, когда надо было делать рывок в области технологического и экономического развития за очень короткий исторический срок (в реальности, - две пятилетки и частично третья, т.е 1928-1941 гг., т.е. 13 всего лет), решая проблемы науки, образования и инвестиций одновременно.

Одновременно предстояло решать внутриполитические проблемы, оставшиеся после революции:

- старой структуры населения, преимущественно крестьянских хозяйств;

- классовой борьбы и потери части интеллигенции;

- образования и создания научных школ и технологий;

- форсированного создания индустриальной базы (более 500 новых предприятий) и т.д.

Внешние условия для России бывли крайне неблагоприятные после интервенции и разрыва дипломатических отношений, которые требовалось (как и внешнюю торговлю) восстановить. Причем, параллельно решать масштабные внешнеполитические и военные задачи, прежде всего, обеспечения безопасности:

- войны в Испании;

- войны у о. Хасан и на Халкин-Голе;

- войны с Финляндией;

- возвращения части западных земель у Польщи (также военных действий);

- возвращения части земель у Румынии (Бессарабии, Северной Буковины)[6];

- возвращения южного Балтийского побережья России, где короткое время существовали квази-государства, созданные после Первой Мировой войны.

Итогу внутренней и внешней политики СССР 1928-1941 годов - создание мощного (второго в мире по объему ВВП) государства, присоединение ранее потерянных исторических территорий и более 14 млн. населения. Этот итог стал особенно заметен в 1943 году, когда после серии поражений Красной Армии и оккупации значительной части территории СССР наш ОПК смог произвести больше танков, самолетов, артиллерийских орудий и военной техники, чем вся промышленность Европы (включая нейтральных государств), которая работала на Германию.

Для России в новом столетии во многом сложилась похожая ситуация, как и для СССР в 30-е годы. Причём, также в нескольких областях:

- внутриполитической (обострение социальных и национальных противоречий);

- экономических (отставании в технологическом развитии);

- внешнеполитических (потери территорий, населения, союзников);

- военных (разгром ВС и ОПК).

В этих условиях резко повышается значение адекватного стратегического прогноза и стратегического планирования (СС) развития МО-ВПО. Прежде всего, потому, что опережающее развитие национальной стратегии государств, в частности, России, неизбежно связано и зависит от состояния внешней безопасности международной обстановки (МО), точнее – доминирующего в этот период базового сценария её развития[7]. И в первую очередь от ограниченных ресурсов - времени, людей, финансов.

Государство вынуждено балансировать, выбирая приоритеты развития и безопасности, пытаясь одновременно добиваться двух, нередко прямо противоположных, целей, – обеспечение безопасности и развития[8].

Вопрос, таким образом, политического выбора стратегии. В свое время (в 20-е годы ХХ века) этот выбор был сделан частью правящей элиты СССР и ВКП (б) в главе со Сталиным И.В. в пользу автаркии – создания авторитарного политически, экономически государства, опирающегося преимущественно на собственные ресурсы. В отличие от Л. Троцкого, полагавшегося на силы и ресурсы мировой революции, или Н. Бухарина и А. Рыкова – на инвестиции капитала, эта группа правящей элиты рассчитывала только на внутренние ресурсы нации, которые использовались нещадно. В итоге был получен результат, когда в 1941-1942 годах страна выстояла против агрессии всей Европы, а в 1943 смогла перейти в наступление, произведя больше ВВСТ, чем противники.

Именно в настоящее время нам предстоит политический выбор - мобилизация нации или продолжение «по мере сил» в условиях политики макроэкономической стабилизации, пытаться реализовать стратегия безопаснсти и развития «в одном флаконе» и постепенно. Этот выбор - цивилизационный, потому, что Россия это не просто страна, это ЛЧЦ, которая вынуждена будет конкурировать с другими ЛЧЦ в ближайшие 20-30 лет. «Камо грядещи, Господи»[9] – выбор современной национальной стратегии безопасности и развития одновременно, которая может основываться в современных условиях только на доминировании во всех областях «автаркии»[10]. Это, прежде всего, относится к новой стратегии России в условиях глобального противоборства с западной ЛЧЦ.

Политика и стратегия «автаркии»[11], как парадигма неизбежного (вынужденного) силового противоборства[12] с западным глобализмом в лице США и созданной ими коалиции, должны, во-первых, опираться на новую долгосрочную и эффективную национальную стратегию, которую, во-вторых, обязательно реализует национально ориентированная правящая интеллектуальная элита. Второе условие также важно, как и первое. Можно разработать идеальную стратегию, которая останется в лучшем случае хорошим нормативным документом. По большому счёту это осознается уже в настоящее время высшим политическим руководством России, которое проводит мероприятия по обновлению правящей элиты, в том числе наиболее коррумпированной её части. Особенно, когда массово привлекаются участники СВО к управлению.

Вместе с тем, проблема смены парадигмы это не только проблема замена части правящей элиты на новую, это проблема переориентации всего государственного и общественного аппарата на практическое решение вопросов повышения эффективности развития страны и общества. В современных условиях России для выживания необходимы темпы экономики, прежде всего, развития человеческого капитала (количества и качества) в несколько раз опережающие сегодняшние. Причём, обязательно в рамках всей нации, а не только её «столичной» части. Ответ может быть, прежде всего, в области качественного повышения уровня национального человеческого капитала[13].

Этот подход – единственный,- способный уравновесить сильнейшее количественное неравенство с Западом по объемам ВВП, численности населения и его институтов. Именно качество НЧК может компенсировать такое количественное неравенство. Известно, что прирост ВВП на 95% обеспечивается ростом НЧК. Это означает, что как ВВП, так и другие показатели государственной мощи (в том числе демографическое неравенство) могут быть обеспечены быстрым ростом качества НЧК.

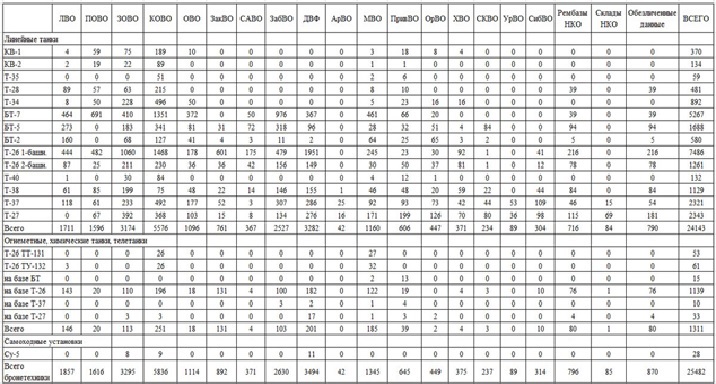

Количественное преимущество даже в военном деле, где принято считать соотношение военных сил, исходя из количественных параметров, не является главным. В качестве примера можно привести соотношение сил в таком решающем роде Сухопутных войск Германии и её союзников, с одной стороны, и СССР – с другой. Это соотношение сил у Германии и её союзников к началу 1941 года по бронетехнике было 6400 танков и САУ. У Румынии, например, 311 танков, финская армия располагала 111 танками. В Венгрии к июню 1941 года имелось всего 220 машин. На вооружении Болгарской армии имелось 98 танков. Можно ещё учесть 47 танков Словакии. Тогда у союзников Германии набирается 787 танков. Всего – более 7000 единиц.

Теперь об СССР, где насчитывают в общей сложности 25 тысяч танков и другой бронетехники[14]. Чтобы было понятно – самой разной бронетехники. То есть соотношение сил между этим родом вооруженных сил было, как минимум, 3,5 к 1 в пользу СССР.

Это, однако, не привело к победе в 1941 году, наоборот, можно констатировать стратегическое поражение, которое удалось частично исправить в декабре 1941 года.

В ближнесрочной перспективе эта внешняя зависимость конкретизируется для России в одном из вариантов такого базового сценария МО. В то же время национальная и государственные стратегии, вытекающие из приоритетов национальных интересов и ценностей, во многом зависят от субъективного восприятия правящей элитой той или иной страны состояния и перспектив развития МО[15]. Нередко такое субъективное восприятие не отражает реалий и негативно сказывается на реалистичности национальной стратегии[16].

При этом, очень важно вовремя вносить тактические коррективы в такие «стратегические» оценки состояния МО, которые могут меняться очень быстро, но не отказываться от стратегической линии. В 2018 году в соответствующем Указе В.В. Путина, например, очень точно, сжато и обоснована была сформулирована, по сути, национальная идея опережающего развития человеческого потенциала России, как её стратегическая цель развития, – которая позже, в СНБ (в редакции 2021 года) и других нормативных документах не раз раскрывалась более подробно[17].

Примечательно, что эта стратегическая цель оставалась той же самой даже после начала СВО в феврале 2022 года – социально-экономическое развитие страны и демографический приоритет, – подтвержденные уже в декабре 2024 года в ежегодной встрече В.В. Путина, хотя вопросы приоритетности безопасности, казалось бы, должны были бы вытеснить её на периферию.

МО в 2018-2024 годы изменилась в худшую для России сторону, хотя сам процесс негативных изменений резко ускорился с 2014 года[18]. Во многом, очевидно, что из-за этого реализация задач майского (2018 года) указа и последующих документов, включая СНБ 2021 года, шла медленно. Так, в Указе В.В. Путина эта стратегическая цель была конкретизирована в 8-и «общенациональных целях (пункты «а») … и)», из которых к 2024 году был выполнен частично только один[19] (да и то применительно только к аграрному сектору)[20].

Иными словами, стратегический план развития России в 2018–2024 годы был фактически провален по всем направлениям, причем еще до начала СВО в феврале 2022 года. Во многом вина за это может быть возложена на крайне неблагоприятное развитие МО в этот период, когда, начиная с 2014 года, на Россию обрушился град санкций и крайне враждебной политики США и их союзников (в настоящем разделе не рассматриваются специально отдельно внутриполитические и иные факторы). Но в любом случае этот пример иллюстрирует сильное влияние неблагоприятного развития МО на положение, развитие и стратегию государства[21].

Кроме того, закономерности стратегии и стратегического планирования (СП), безусловно, существуют и говорят однозначно в пользу того, что любая текущая политическая, экономическая и военная деятельность должна исходить из оценки и прогноза, как минимум, общих представлений о перспективах развития как МО-ВПО, так и конкретных внешних условий для отдельного субъекта. «Горизонты планирования» должны быть максимально продвинуты вперед с тем, что представлять себе, как минимум, оперативную перспективу на 2–3 года, если нет возможности (такое часто происходит) заглянуть на перспективу 5–7 и более лет.

К сожалению, подобная ситуация в России не редкость (более того, еще недавно она считалась нормой). Так, например, в период 2023 – 2024 годов очень многие политики и эксперты в России жаловались на отсутствие такой стратегической перспективы, в качестве которой выступала официально заявленная В.В. Путиным достаточно абстрактная цель «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Без промежуточных и обязательных стратегических целей. Тем более, существовала неясность с развитием «общей картины мира» – международной обстановки (МО) на длительную перспективу. В качестве таковой представлялась идея формирования евразийской архитектуры безопасности как альтернативы процессу усиления силового доминирования США и Запада. Так, С.Е. Нарышкин сформулировал в декабре 2024 года эти новые особенности, которые можно выделить следующим образом[22]:

Во-первых, все страны используют валюту и технологии Запада, но «никто не готов больше расплачиваться за это суверенитетом»;

Во-вторых, «превращение Глобального Юга в самостоятельный полюс силы»;

В-третьих, «мы являемся свидетелями исторического подъема евразийского макрорегиона».

Эти и другие аспекты развития МО в мире продемонстрировали , что в целом в 2023-2024 годы в мире сформировалась основа для цивилизационной и военно-политической альтернативы «Западу», которая не только выстояла, не смотря на все удары, но и получила свое развитие. Это – альтернатива глобализации и контролю со стороны глобалистских структур в мире.

Надо признать, что к концу 2024 года стало ясно, что в представлении правящей элиты США и «глубинного государства» нынешнее развитие человечества воспринимается как прямая угроза, а будущее развитие МО должно сопровождаться, как минимум, следующими условиями:

– «хаотизацией МО» – дальнейшим отказом от общепринятых норм международного права и их замены «нормами и правилами» США и их союзников. Примечательно в этой связи, например, заявления только избранного президента США Д, Трампа, в которых он говорил о «штате Канада», «покупке Гренландии», «возвращении Панамского канала» и прочих инициативах, которые в корне меняют представление о международной политике в будущем;

– «дестабилизацией» субъектов МО, – предполагающая слом международных институтов и их «замену» институтами, контролируемыми США, которые смогут контролировать их развитие посредство внутриполитической дестабилизации. Как это отчетливо проявилось в 2024 году в Молдавии, Грузии, Армении, Сирии;

– сохранения власти у глобальных институтов посредство максимальной внутриполитической дестабилизации государств и хаотизации МО.

Эти цели не случайно озвучили два выдающихся руководителя англо-саксонских разведок, которых можно рассматривать как представителей главного субъекта политики Запада – «глубинного государства», – Р. Мур (МИ-6) и У. Бернс (ЦРУ). Они опубликовали в британском "Financial Times" в сентябре 2024 года свою статью. Она сразу же вызвала большой резонанс, ибо лейтмотив статьи: "Сложившийся мировой порядок под угрозой". И говорит это не кто-нибудь, а настоящие "профи-хищники" современного мира: умные, жестокие и очень опасные. Оба автора выделяют три основные "угрозы" западному миру:

– Россия,

– Китай,

– международный терроризм. При том, что большая часть террористических организаций была создана при непосредственном и прямом участии ЦРУ, а боевиков ХАМАС тренировали британские специалисты.

Формально эти тезисы двух руководителей разведок были развернуты в «Financial Times» следующими тезисами[23]:

1. «Международный порядок» находится в опасности, чего не случалось с окончания холодной войны. Опасность исходит в первую очередь от «покушающегося на чужие рынки» Китая и путинской России.

2. Приоритетный объект работы спецслужб и главный противник Запада – Китай, на который приходится уже 20% бюджета ЦРУ (за последние три года объем средств, выделяемых организацией на работу против КНР, увеличился в три раза).

3.Как для ЦРУ, так и для Ми-6 возвышение Китая является главной разведывательной и геополитической проблемой XXI века, и они уже реорганизовали свои службы, «чтобы отразить этот приоритет».

4. В случае с РФ западные спецслужбы по-прежнему делают ставку на раскол внутри российской элиты и внутреннюю дестабилизацию. Оба руководителя разведок англосаксов считают, что Курская наступательная операция ВСУ «вызвала вопросы среди российской элиты» относительно смысла войны и «к чему все это приведёт».

5. В то же время в России «нет никаких признаков того, что контроль Путина над системой власти ослабевает». Однако «не надо путать твердый контроль и долговременный контроль». Этот тезис вполне согласуется с курсом на постепенное «пережидание» проблемы, недавно озвученным изданием Foreign Affairs. Англосаксы считают, что необходимые условия ими уже созданы как снаружи, так и внутри РФ.

6. ЦРУ и Ми-6 вместе противостоят как «напористой России» на Западе, так и «агрессивной войне Путина» на Украине. Они якобы предвидели все это и «смогли предупредить международное сообщество», чтобы все его члены «смогли сплотиться на защиту Украины».

7. Намёки на применение Кремлем тактического ядерного оружия на Украине игнорировать не стоит, но и поддаваться на них – тоже. На всякий случай Бернс рассказал, что доводил до Москвы информацию о последствиях такого сценария.

8. За пределами Украины англосаксы продолжают работать вместе, «чтобы сорвать безрассудную кампанию саботажа по всей Европе, проводимую российской разведкой», и ее «циничное использование технологий для распространения лжи и дезинформации, призванных вбить клинья» между ними.

9. Откровенно обозначены и главные союзники Ми-6 и ЦРУ: американские цифровые IT-гиганты и ЧВК. Сохранение технологического преимущества жизненно важно для обеспечения общего преимущества англосаксов в разведке. Британцы и американцы не могут сделать это поодиночке – поэтому их партнерство «дополняется сетью партнерских отношений с частным сектором». Это означает, что оба руководителя разведок – "ультра-глобалисты" и "ультра-либералы". Они считают, что управлять должны не британский или индийский парламенты, не президенты (США или России), а транснациональные корпорации и семьи, которые за ними стоят.

10. Наконец, главное в статье, – на что никто из читателей, к сожалению, не обратил внимание, – подзаголовок, а именно «Технологическое преимущество является ключом к сохранению лидирующих позиций особых отношений»[24], означающий сохранение ставки США и их союзников на технологического и военно-технологического превосходства. Как считают авторы этой статьи, «конфликт (на Украине) продемонстрировал, что технологии, применяемые наряду с необычайной храбростью и традиционным вооружением, могут изменить ход войны. Украина стала первой войной такого рода, в которой программное обеспечение с открытым исходным кодом сочеталось с передовыми технологиями ведения боевых действий, использовались коммерческие и военные спутниковые снимки, технологии беспилотных летательных аппаратов, кибервойны высокой и низкой сложности, социальные сети, разведданные с открытым исходным кодом, беспилотные воздушные и морские транспортные средства и информационные операции – а также человеческая и сигнальная разведка – в таком невероятном темпе и масштабе. Прежде всего, оно подчеркнуло необходимость адаптации, экспериментов и инноваций[25].

"Меморандум Мура-Бёрнса" – это официальное заявление наиболее радикальной части "глубинной власти" о том, что они сдаваться не намерены. Их задача – это максимальная дестабилизация ситуации и МО по всему Земному шару, в том числе сохранение в том или ином виде конфликта на Украине, эскалация ситуации на Ближнем Востоке. Желательно, с применением тактического ядерного оружия на территории Европы (но не США и Великобритании). Причём, Ближний Восток для них важнее Украины. Автор надеется, что ошибается, но за Сирией, с точки зрения "глубинной власти", должны последовать Иран и (как вариант) Саудовская Аравия.

"Меморандум" двух разведчиков – это крайне жёсткое предупреждение Д. Трампу. "Глубинная власть" (точнее её "преобладающий" сейчас фрагмент) пытается донести до него, что если он не остановится, то «... окровавленным ухом дело не закончится». Серьёзные эксперты говорят, что «старик может вообще не дожить до – вступления в должность». Даже Джей Ди Вэнс (его "вице") окружён тройной охраной и редко выходит из дома. Так что ситуация "серьёзна и весьма".

Засилье глобалистов и финансового капитала опасается только прихода нового Наполеона – банки боятся бонапартизма – силы, с которой они не могут договориться, не одарив её подарками или деньгами. Грядущий Бонапарт – единоличный ли, коллективный ли, страшен им. Мур – не самоубийца, а чётко развивает сюжет, согласно которому мир должен руководиться американской разведкой вкупе с британской[26]. Их должны бояться, на них должны ориентироваться, к ним должны лететь стрелы с отравленными наконечниками, но и к ним должны идти на поклон. А они должны соблаговолить кого-то казнить, кого-то миловать.

Исходя из опыта последних двух десятилетий и имеющейся информации, необходимо сделать вывод о том, что анализ и стратегический прогноз развития МО, а также ВПО и даже стратегической обстановки (СО) не только возможен, но и обязателен. Он регулярно делается в мире и в России, в том числе в интересах стратегического планирования, в частности, оценки Системы исходных данных для внешней и военной политики (СИД ВП). С разной эффективностью, а в разное время самыми разными организациями и коллективами..

В частности, как видно из рисунка ниже, с 2010 года мною и коллегами прогнозировалось, что развития базового сценария МО и ВПО будет идти по следующему наиболее вероятному базовому сценарию разщвития МО-ВПО, названному «Сценарием усиления военно-силового противоборства», что полностью подтвердилось позже (хотя изначально и вызвало, как всегда, критику, особенно до 2014 года).

Более того, есть основания говорить о том, что с 2010 по 2014 год доминировали и рассматривались только «позитивные» и «оптимистические» сценарии развития МО, что стало основной причиной во многом неожиданного для многих в правящей элите резкого изменения политики России в начале 2014 года. Действительно, основная тенденция в развитии МО влоть до 2014 года считалась откровенно благоприятной для России, иногда даже говорили об «исключительно благоприятной» тенденции. Это, естественно, совершенно не соответствовало реалиям, но вполне удовлетворяло большинство правящей элиты, которое с «негодованием» отметило возврат Крыма как «возвращение к совку».

По нашему прогнозу, подтвердившемуся позже, в 2014–2021 годах этот сценарий развивался попеременно по одному из своих конкретных вариантов (не отличавшихся существенно друг от друга), который окончательно и однозначно сформировался к 2022 году в «Вариант № 2» – «Усиление военно-силового давления». Мною и экспертами ЦВПИ ожидалось, что этот вариант пройдет качественную точку перехода к новому состоянию, «точку бифуркации», в период 2021–2025 годов, т. е. «переходный период», когда наиболее вероятным вариантом станет «Вариант № 2.» – «Войны и конфликты на отдельных ТВД».

Как теперь уже известно, этот прогнозный сценарий полностью подтвердился, но – хотелось бы подчеркнуть, – что если бы он учитывался в период 2014–2020 годов, то ОПК и ВС страны оказались бы готовыми к реальным военным действиям, а не только выставкам и парадам, а ВВСТ производились бы не мелкими сериями, а в промышленных масштабах. Для этого нужно было бы, чтобы к началу «переходного периода», а, тем более, в 2020-2022 годах, промышленное производство боеприпасов и ВВСТ было бы увеличено до нынешщнего уровня (в 4-8 и даже больше раз)

В том числе и с точки зрения ведения полномасштабных и длительных военных действий. Сирийский опыт, конечно же, имел значение для ВКС, но и то – в значительной степени как полигонное сражение-испытание. Как видно из рисунка, представленного мною, кстати, прежде на работах и круглых столах в ВАГШ, вариант «Сценария 2.», который я назвал «реалистическим», стал уже в 2022 году основным. Его развитие предполагалось в реализации конкретных вариантов сценариев развития стратегической обстановки (СО) в самых разных регионах – от Кавказа, Закавказья и Украины до Казахстана. Кстати, именно «казахстанский сценарий СО» вызвал на круглом столе в ВАГШ в 2020 году наибольшее недоверие, но подтвердился позже, уже менее чем через полгода .

Автор: А.И. Подберезкин

[1] Мартынов Е.И. Политика и стратегия. – М.: Финансовый контроль, 2003, – с. 19.

[2] Путин В.В. Указ “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до конца 2024 года» / http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027

[3] ИНП РАН организован в феврале 1986 г. на базе ряда научных подразделений ЦЭМИ АН СССР как головная организация по разработке социально-экономических разделов Комплексных программ научно-технического прогресса СССР на 20 лет.

[4] Обсуждение этой проблемы обостряется при подготовке предложений по развитию ВС и ОПК страны, в частности, ГОЗ, что произошло, например, в 2013-2014 годах в России. См.: Подберёзкин А.И. Военные угрозы России. - М.: МГИМО-Университет, 2014, Раздел «Вопросы теории и методологии внешних опасностей и угроз», СС.13-43

[5] Трансформация мировой экономики: возможности и риски для России.

Научный доклад / Под ред. члена-корреспондента РАН А.А. Широва. – М.:

Динамик Принт, 2024, (Научный доклад ИНП РАН), с.5.

[6] Операция по занятию спорных территорий Красной армией началась 28 июня 1940 года и продлилась 6 дней. Немногим позднее — 2 августа 1940 была образована Молдавская ССР со столицей в Кишинёве (до этого город находился в Бессарабии), были основаны Черновицкая и Аккерманская области УССР, а в состав Одесской области было включено пять районов ранее входивших в состав Молдавской АСС

[7] В 2021 году, автор, например, писал, что «Современная ВПО формируется США и их союзниками в целях внутриполитической дестабилизации России». См.: Подберёзкин А.И. Риск начала Третьей мировой войны не просто сохраняется, он стремительно усиливается. / Национальная оборона, 2021, № 4 (апрель), с.17.

[8] Подробнее: Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности и стратегическое планирование в условиях резкого обострения военно-политической обстановки В Сборнике материалов круглого стола «Трансформация войны и перспективные направления содержания военных конфликтов». Кафедра военной стратегии ВАГШ ВС РФ, М., 2023, СС.86-102.

[9] Ка́мо гряде́ши, Го́споди? (ст. слав. Камо грядеши, рус. Куда Ты идёшь, Господи?, лат. Quo vadis, Domine?) – старославянский перевод фразы, сказанной, по преданию, апостолом Петром Иисусу Христу, когда апостол во время гонений императора Нерона на христиан покидал Рим. Услышав ответ: «За то, что ты оставил Мой народ (почти все христиане в Риме были убиты по приказу императора после великого пожара), Я иду в Рим на второе распятие» (Quoniam relinqui populum Meum, Romam vado iterum crucifigi), Апостол попросил разрешения у Господа идти с Ним (Domine, tecum veniam). После прибытия в Рим Пётр был распят вниз головой, приняв мученическую смерть.

[10] В переносном смысле фраза «Камо грядеши?» является предложением (в форме вопроса) задуматься, правильно ли человек живёт, туда ли идёт в своей жизни, верны ли его жизненные цели, ценности и т. п.

[11] «Автаркия» – зд. условное доминирование в вынужденном и временном развитии страны элементов, ориентированных на самодостаточность, и в меньшей степени на тенденцию «глобализации». И первая, и вторая мировая тенденция носят вполне условный характер, отражающий реально существующее доминирование тех или иных решений в политической элите страны.

[12] Парадигма – зд. наиболее общие фундаментальные научные, общественных и политические представления об основных закономерностях и особенностях развития системы или объекта, воспринимаемых и разделяемых значительной частью или большинством в обществе. Парадигма – также ключевая идея, концепция, нередко модель развития общества, экономики, государства, иногда система взглядов и концепций, доминирующих в обществе.

[13] См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность. – М.: Прометей, 2020. – 610 с.

[14] Шишкин К. Действительно ли в СССР танков в 1941 году было больше, чем во всех странах мира? /Военная история с Кириллом Шишкиным. 2024, 6 июля//https://dzen.ru/a/ZmQwuljWxGthHWUZ

[15] Так, в отношении ЯО, например, эксперты ИМЭМО, считают, что «на территории Украины отсутствуют цели, которые невозможно было бы поразить с применением обычных вооружений». См.: Аналитический доклад ИМЭМО РАН «Ядерный фактор в украинском конфликте». – М.: ИМЭМО, 2024, с.7.

[16] Мужество политика заключается в том, что он должен (иногда даже вопреки господствующему общественному мнению) дать максимально точную характеристику МО и его влиянию на политику страны. Так, примером такого мужества можно назвать оценки И. Сталина и У. Черчилля состояния и перспектив развития МО в 30-е годы ХХ века. И, наоборот, неспособность М.Горбачева и Б.Ельцина дать такие оценки в 80-е – 90-е годы того же ХХ века.

[17] В декабре 2024 года В.В.Путин подтвердил приоритетность цели развития Национального человеческого капитала (НЧК) - демографического развития страны - в условиях СВО. Надо признать, что более точной формулировки национальной идеи я не встречал, хотя работал по этой проблеме с конца 80-х гг. См., например, Подберезкин А.И. Национальная доктрина России, Национальная идея и русское государство и др. работы первой половины 90-х гг., а также серии работ по НЧК в первом десятилетии нового века.

[18] На это обстоятельство автор не раз указывал с самого начала первого десятилетия нового века в работах ЦВПИ. См., например: Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития: аналит. Доклад /Подберёзкин А.И., Султанов Ш.З., Харкевич М.Н.. и др.- М.: МГИМО-Университет, СС.15-22.

[19] Он был сформулирован следующим образом: «и). создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами». См.: Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до конца 2024 года» / http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027

[20] Сам указ был отменен только в 2020 году соответствующим указом (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474).

[21] Статейный вариант этого раздела был частично опубликован 27 июля 2023 года на эл. ресурсе: «Рейтинг персональных страниц» (См.: Подберезкин А.И. Базовый сценарий МО и варианты его развития в «переходный период» / https://viperson.ru/articles/bazovyy-stsenariy-mo-i-varianty-ego-razvitiya-v-perehodnyy-period

[22] Сергей Нарышкин: «Формирование евразийской архитектуры безопасности - наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивает мир евро-атлпантические элиты» / Национальная оборона, 2024, № 11 (224), с36.

[23] Finantional Times, Sept.,7, 2024 / https://www.ft.com/content/252d7cc6-27de-46c0-9697-f3eb04888e70

[24] Там же.

[25] Подберезкин А.И. Целеполагание стратегии США в отношении России. В кн.: Российский военный ежегодник «Russian Military Yearbook» / АО «Рособоронэкспорт», 2025, СС.32-45.

[26] Андрес Ландабасо Ангуло. Мур vs оппоненты. Что произойдёт в мире в ближайшее время? / Вести, 03.12.2024 https://e-vesti.ru/ru/mur-vs-opponenty-chto-proizojdyot-v-mire-v-blizhajshee-vremya