Самые значительные конфликты будущего развернуться вдоль линий разлома между цивилизациями[1]

С. Хантингтон, политолог

Независимо от того, какой конкретно вариант «Сценария№3» будет доминировать, необходимо анализировать и прогнозировать развитие стратегической обстановки (СО), войн и конфликтов, которые происходят или могут происходить в будущем в том или ином регионе. Это объясняется тем, что СО, войны и конфликты в нашем веке превратились в относительно самостоятельный фактор влияния, который по своему значению выходит за границы своей иерархии в структуре МО-ВПО.

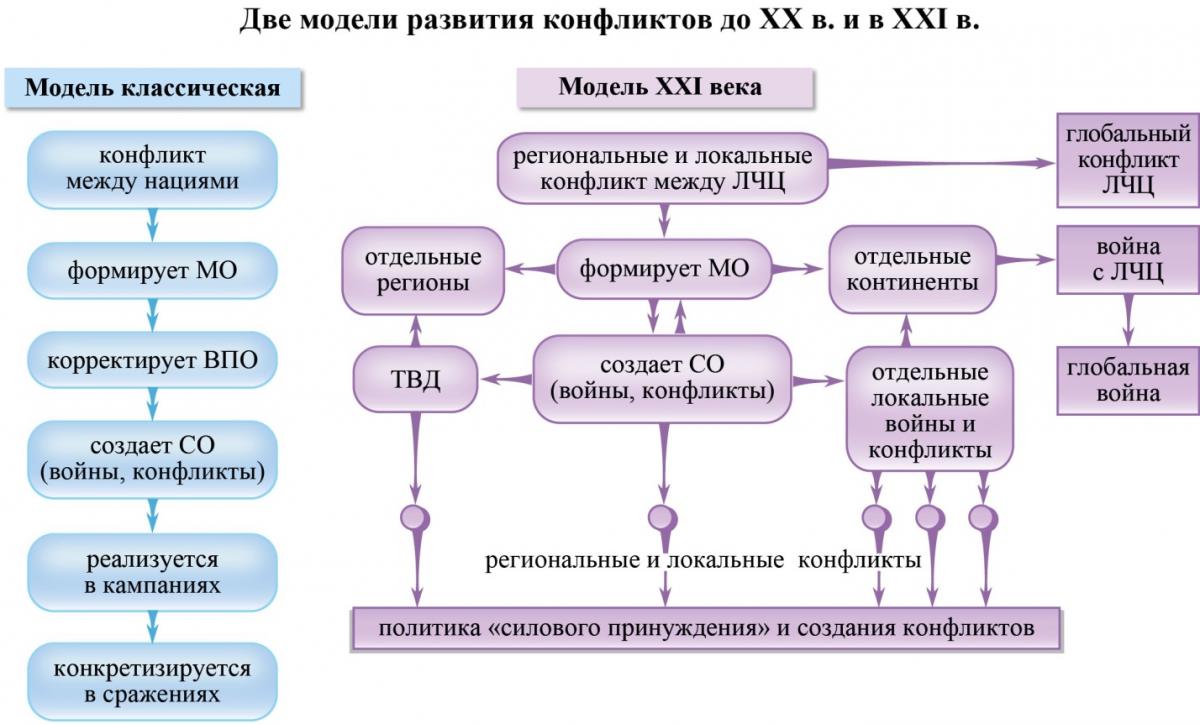

Классическая логическая модель развития МО, о которой говорилось выше, – отношения между ЛЧЦ, ведущие к разным сценариям МО, а затем ВПО и СО, в XXI веке неизбежно претерпит изменения потому, что значение промежуточных звеньев (наций, государств, коалиций) будет ослабевать, а конфликты между ЛЧЦ могут сразу приобретать стратегический характер, реализовываясь в двух основных формах – локально-региональных конфликтах и глобальных войн[2].

Как видно из рисунка, в новой модели резко усиливается роль СО, которая только с появлением ЯО стала относительно самостоятельной, влияющей на политику.

Такой анализ СО и ее влияния на глобальную и региональную обстановку предполагает максимальный учет субъективных факторов, в т.ч. личных представлений наиболее влиятельных лидеров правящей элиты западной ЛЧЦ. В этом случае, например, неизбежен вывод о том, что характер СО и современных войн уже изменился настолько, что позволяет говорить об отсутствии ясной границы между войной и миром, а тем более о фиксированном международно-правовом определении и признании такого состояния. Другими словами об изменении сущности и характера войны, когда «мир» может быть «войной» (и наоборот), а международно-правовые оценки войны и конфликтов – результатом обычной политики дезинформации, в которой участвуют лидеры государств.

Важно, что противостоящая западной ЛЧЦ правящая элита, против которой направлена такая политика, должна понимать и признавать эти реалии. Что отнюдь не является очевидной реальностью. Так, значительная часть российской правящей элиты, представленной либеральным лагерем, не признает этих реалий просто по политико-идеологическим соображениями, боясь оборвать свои групповые и личные связи с Западом. Но, не признавая этих реалий, эта часть правящей элиты отнюдь не перестает влиять на политический курс страны, что превращает такую политику в откровенно кричащее противоречие.

Как видно из рисунка ниже, любая политическая стратегия включает в себя участие в формировании МО, ВПО и СО, но совершенно в разной степени, в зависимости от конкретных акцентов и задачи поставленных политической элитой. В одних случаях, когда роль военной силы незначительна, влияние ВПО-СО на формирование МО оказывается небольшим, либо вообще незаметным[3]. Так было, например, во внешней политике США в период изоляционизма, а СССР – в период индустриализации и коллективизации.

В других случаях, когда военная сила превращается в основной политический инструмент, влияние СО и ВПО на формирование МО становится доминирующим. Именно это происходит в XXI веке. Так, накануне войны СССР с Финляндией неблагоприятная СО (угроза Ленинграду и всему северо-западному промышленному району) резко и неблагоприятно повлияла не только на европейскую ВПО, но и на всю МО. Маленький военный конфликт, в котором участвовало несколько дивизий, чуть не привел к военной интервенции в СССР Великобритании и резкому изменению логики развития отношений между двумя военно-политическими коалициями.

Автор: А.И. Подберёзкин

[1] Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, 1993. Summer / https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations

[2] Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберёзкин и др. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017. – 357 с.

[3] Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и регионам: монография / [А.И. Подберёзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.]; под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31.