Можно уверенно сказать, что «Руководящая идея» – цель и является главным элементом стратегии. Так, например, А.Е. Снесарев четко сформулировал не только внешнеполитическую, но и внутриполитическую цель, «Руководящую идею» развития и безопасности России накануне 2-ой Мировой войны, которая, как известно, не стала таковой для правящей элиты страны. В итоге Россия потеряла огромные ресурсы и темпы развития, а её союзники – Англия и Франция – получили от этой войны все преимущества.

В основе любой стратегии, как уже говорилось, находится некая стратегическая цель, «руководящая идея», которую требуется, в этом случае, подменить. Эта цель, идея может быть только политико-идеологической, нравственной и национальной, и никакой иной, но если её заменить всё-таки на искусственную, создать «ложную» цель, то не трудно сформулировать и ложную стратегию, например, как это было в СССР и России, личного обогащения, благополучия и прочего, как говорил Д. Медведев, «комфортного существования»[1].

Но ещё эффективнее и, главное, – надёжнее сменить правящую элиту. Или, точнее, заставить её сменить систему ценностей и приоритетов. В самом упрощённом виде, это заключается в замене одних приоритетов другими, например, коммунистических идеалов на обывательские, как это произошло в КПСС и СССР, или на идеалы личного сверхобогащения, как это произошло в России, когда даже автор либеральных реформ Дж. Сакс удивился жадности российской элиты. Кстати, эта жадность не идёт ни в какое сравнение с некоторыми «издержками» советской элиты, которые на фоне российских хищений и злоупотреблений выглядят детскими. Так, зная реальное потребление представителей советской элиты, можно удивляться их скромности на примере жизни Суслова, Черненко, Зимянина, Русакова и многих других. Парадокс заключается в том, что многие из тех, кто находился в советские времена «у кормушки» в период «реформ» стали намного быстрее и больше обогащаться. Так, например, один из профессоров МГИМО, родственник которого был главным в «распределителе» и пользовался им гораздо больше, чем те, кому это было (строго, надо сказать, по очереди) положено, впоследствии стал самым большим «борцом с привилегиями» и либералом. Также, впрочем, как главный «борец» – Э.А. Панфилова, – которая при всех режимах находилась и получала много «у кормушки» – от депутата Верховного Совета СССР до министра гайдаровского правительства, советника президента и председателя ЦИК.

В этом случае, произошла подмена национальной и социально-классовой цели «победы коммунизма в СССР» на цель личного обогащения и «сверхкомфортного проживания».

Обладая полной информацией о личности и социальном слое правящей российской элиты, можно прямо и непосредственно воздействовать на формирование её системы ценностей, что хорошо видно на примере СССР, где значительная часть правящей элиты прошла такую трансформацию, и в ещё большей степени на примере России и Украины. Смена приоритетов в системе ценностей (вспомним «кружевные трусики из Европы» как лозунг Майдана в 2014) неизбежно и быстро отражается на формировании «Главной / «Руководящей» / идее» стратегии, т.е. на самой стратегии. Таким образом, алгоритм принуждения смены стратегии достаточно прост[2]:

Подмена приоритетов в системе национальных ценностей

– ведёт к подмене «Руководящей идеи», которая

– ведёт к смене стратегии, которая

– ведёт к смене механизмов управления государством

– и, в конечном счёте, – обществом.

Как только произошла подмена в системе национальных, государственных, социальных и групповых ценностей, так и начинается трансформация национальной и государственной стратегии развития и безопасности. Если, например, как это было в России, в начале 90-х годов, произошла подмена понятия «военная безопасность» на «отсутствие угроз», то практически мгновенно возникли идеи о том, что России «никто не угрожает», «ей не нужен ВМФ потому, что она сухопутная держава»[3], «полезности расширения НАТО на восток»[4] и т. п.

В основе эффективной политической стратегии государства, как уже говорилось, лежит правильно выбранная «руководящая идея», как говорил А.Е. Мартынов, или «цель и путь», как говорил А. Е. Свечин. «Стратегия, – пишет современный специалист Л. Фридман, – остаётся лучшим термином для обозначения попытки думать наперёд, с учётом поставленных целей и ресурсов»[5].

Эффективность государственного управления и Стратегии национальной безопасности в современных условиях развития ВПО обеспечивается в большинстве государств мира, прежде всего, высоким качеством стратегии и уровнем национального стратегического планирования,[6] т. е. способностью государства и его институтов обеспечить точную и своевременную постановку стратегических задач («руководящей политической идеи») и их эффективную реализацию при помощи наиболее оптимально выбранных (или созданных средств и способов) при минимальных затратах ресурсов. Это справедливо для многих государств – от Великобритании и Австралии до Малайзии и Китая, но, к сожалению, не России, где, несмотря на многочисленные попытки, так и не удалось сформулировать ни «руководящей идеи», ни создать механизмов её реализации.

Действовавшая до 2021 года Стратегия национальной безопасности России[7], как идея, концепция и документ стратегического планирования, – в лучшем случае выступала относительно качественной бюрократической попыткой заложить основы стратегического планирования, которая была строго и неоправданно ограничена как функционально, так и с точки зрения ответственности за её реализацию. В ней не было главного – «руководящей идеи» и плана её реализации, а, значит, нет и стратегии, и стратегического целеполагания[8].

В 2021 году такая «руководящая идея» – развитие человеческого капитала и его институтов – была заявлена в новой редакции СНБ. Но механизм её реализации, по сути, остался тем же: в очередной раз были предложены некие «проекты», уже в форме постановления Правительства от 7 октября 2021 года. Правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в течение двух этапов – до 2024 года и до 2030 года. «Инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов. Всего инициатив – 42, они делятся по шести ключевым направлениям», – продолжил премьер. По его словам, для каждой инициативы прописаны «конкретные результаты на двух горизонтах планирования» – до 2024 года и до 2030 года. Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, «на реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн. рублей». «Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния», – говорится в пресс-релизе. Также планируется привлекать частные инвестиции, отметили в кабмине. Таким образом, правительство подготовило правовую базу для реализации поставленных президентом задач, отметил Мишустин. «Перечень учитывает все современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить нашей стране в предстоящие годы», – сказал глава кабмина[9].

Очередная попытка мало отличается от предыдущих многочисленных инициатив с заранее известным результатом. В том числе и потому, что управление, механизм реализации сведён к обозначению только источника финансирования и названиям.

Складывается устойчивое впечатление, что в нашей стране настойчиво избегают решения главной проблемы – формулирования «руководящей политической идеи», без которой стратегическое планирование и сама стратегия теряют всякий смысл. Эта политико-идеологическая сверхзадача сознательно искажается и настойчиво замалчивается долгие годы потому, что правящая элита категорически не хочет формулировать конкретную социально-политическую цель развития нации, заменяя её абстрактным патриотизмом[10]. По-существу до настоящего времени в России существует запрет на идеологию, который означает «запрет на любую конкуренцию с либеральной повесткой, превратившейся в диктатуру глобалистской буржуазии американского происхождения»[11].

Вместо национальной идеологии предлагается либеральная общественная наука, искажающая базовые национальные ценности. Так, один из таких политологов А. Сушенцов пишет, например, что «После 2014 года стратегия России заключалась в том, чтобы минимизировать возможный ущерб, который может нанести ей Украина, и содействовать укреплению в украинской политике тех групп, которые ориентированы на сотрудничество с Россией, в том числе настаивая на интеграции Донецкой и Луганской народных республик в состав Украины на условиях широкой автономии»[12].

Эта политика, никоим образом, не может иметь под собой сколько-нибудь серьёзную основу для стратегии: «минимизировать ущерб» и «содействовать укреплению» – это не стратегия, а манная каша, которая в итоге не имеет никакой цели, кроме очередной коллаборационистской уступки Западу за счёт миллионов русских, оказавшихся по вине советских политиков за границей во враждебной обстановке. Но именно об этом такие либеральные политологи и не говорят потому, что главным ресурсом их обогащения, как справедливо отмечает А. Халдей, является «предательство национальных интересов»[13].

Без «Руководящей идеи», крупной общенациональной политической цели, не бывает ни эффективной политики, ни сколько-нибудь эффективной стратегии, что и подтвердилось в 2021 году, когда политика «минимизации ущерба» и «создания пророссийских групп» полностью провалилась. Русский военный теоретик Е.И. Мартынов писал по этому поводу, говоря о значении «руководящей идеи», либо её отсутствии, либо «неверной» идее, сравнивая «без идейную» внешнюю политику Елизаветы и целенаправленную политику Екатерины Великой[14].

Такая общенациональная стратегическая цель, безусловно, основана на национальной самоидентификации и представлении о желаемом будущем нации и государства, чего также тщательно избегает правящая элита Россия, хотя это стало абсолютно ясно после «Крымской весны». Иначе говоря, в стратегическом планировании современной России существует только набор абстрактных финансово-экономических показателей и критериев, которые, естественно, не могут стать ни «Руководящей идеей», ни целью стратегии национального развития и безопасности.

Патриотизм, который в настоящее время выступает в качестве такой «Руководящей идеи», не может быть стратегической целью развития и только отчасти может быть целью обеспечения безопасности (в её военном значении). Цель – аккумулирует в себе более широкие национальные интересы, которые достаточно подробно и пространно описаны в Стратегии[15]. Но «создание условий» не может быть национальной стратегией потому, что это процесс, а не цель, который по времени и определению не несёт в себе конкретного содержания. Иначе говоря, в современной Стратегии России нет «Руководящей идеи», объединяющей нацию и ставящей конкретную задачу перед стратегическим планированием.

Это означает, что в современной стратегии России нет главного, а именно – точного и ясного целеполагания. Причём это целеполагание должно начинаться с национальной самоидентификации и определения своего места в мире и ВПО, формулировании национальных стратегических целей развития, а не некого процесса «минимизации «и «укрепления».

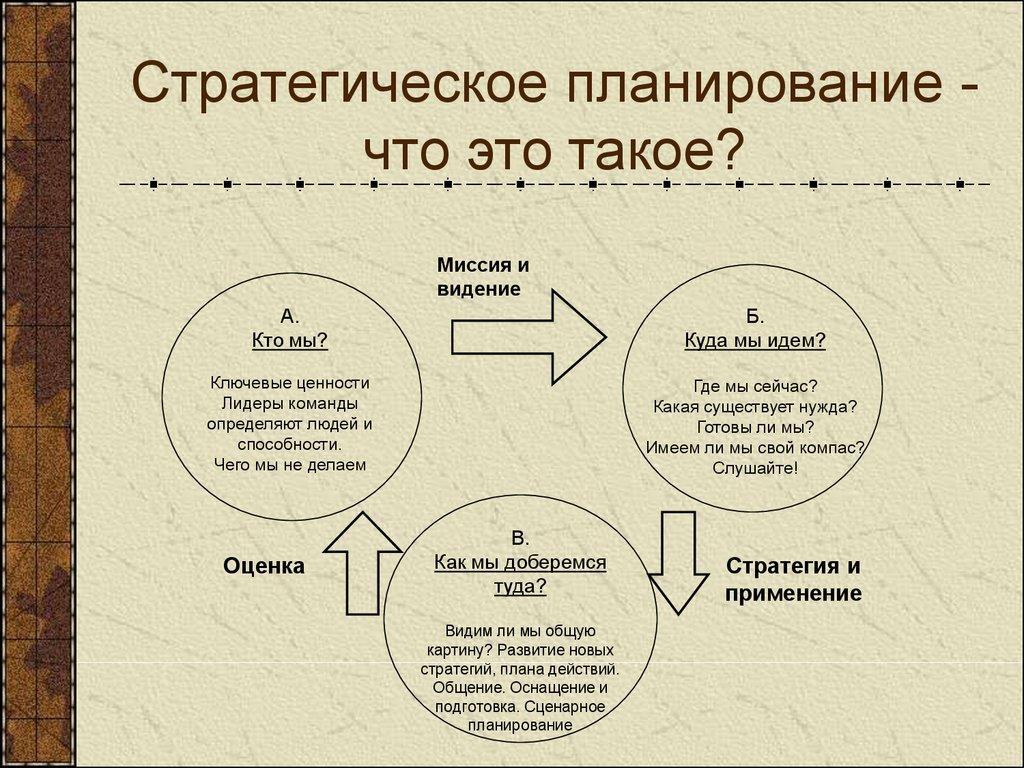

Этот процесс в принципе можно представить в виде хорошо известной модели, например, такой:

Однако, в реальной политике каждый из основных блоков стратегического планирования делится на множество важных составляющих, которые определяют его особенности, а также на другие блоки, которые (как в указанной выше модели) не всегда учитываются. Так, например, при постановке задач в указанной модели не говорится:

– о внешних условиях её реализации, которые могут быть как благоприятными, так и враждебными. В частности, социально-экономические цели, поставленные в Стратегии национальной безопасности, могут реализовываться в благоприятной МО и ВПО, либо во враждебной;

– не говорится и о качестве принимаемых решений и институтов реализации национальной стратегии, которые также могут существенно отличаться друг от друга.

Когда говорится о состоянии ВПО, то имеется, прежде всего, её значение (влияние) для реализации избранной стратегии, а также изначально встаёт вопрос о существующих принципах и условиях стратегического планирования в области безопасности в России. По нашему глубокому убеждению, в основе анализа состояния и прогноза долгосрочного стратегического планирования в России в условиях нарастающей нестабильности[16] ВПО лежат некоторые реальные объективные принципы, соблюдение которых позволяет предложить именно концепцию стратегического планирования в области национальной безопасности, а не простой набор субъективно избранных программ[17]. К сожалению, не все и не всегда эти принципы учитываются.

Авторы: А.И. Подберёзкин, О.Е. Родионов

[1] Байгузин Р.Н., Подберёзкин А.И. Политика и стратегия. Оценка и прогноз развития стратегической обстановки и военной политики России. М.: Юстицинформ, 2021. 768 с.

[2] Подберёзкин А.И. Современное мироустройство, силовая политика и идеологическая борьба.- М.: ИД «Международные отношения», 2021.- 790 с.

[3] Благоволин С.Е. – бывший секретарь парткома ИМЭМО, гендиректор ОРТ при Б. Березовском, руководитель «Выбора России» в Москве.

[4] Юшенков С.Н. – депутат Верховного Совета РСФСР, Государственной думы 1 и 2-го созывов.

[5] Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. М.: Кучково полк, 2018, с. 9.

[6] Стратегическое планирование – зд.: процесс выбора наиболее приоритетных задач при целеполагании, наиболее эффективной стратегии – средств и способов – достижения этих целей при оптимальных затратах ресурсов.

[7] Путин В.В. Указ Президента России «Об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31 декабря 2015 г., № 683.

[8] См., например: Подберёзкин А.И. Оценка и прогноз развития сценария военно-политической обстановки и его конкретных вариантов в третьем десятилетии нового века, сс. 22-36 // Сборник материалов круглого стола. Кафедра военной стратегии Военной академии Генерального штаба ВС РФ « Угрозы национальной безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: направления и пути их нейтрализации. ВАГШ ВС РФ, 2022. 152 с.

[9] ТАСС. 7 октября 2021 г.

[10] На это обстоятельство Подберёзкин А.И. не раз указывал в своих работах, начиная с конца 80-х годов, когда «архитектор перестройки» А.Н. Яковлев сформулировал политику «деидеологизации идеологии». См., например: Подберёзкин А.И. и др. Национальная доктрина России. М.: ИА «Обозреватель», 1994. 501 с.; а также: Подберёзкин А.И. и др. Концепция национальной безопасности России в 1995 году. М.: ИА «Обозреватель», 1994. 224 с.

[11] Халдей А. НКО как апофеоз политической коррупции / ИА «Регнум». 16 февраля 2021 / http//regnum.ru/news/16/02/2021.

[12] Цит. по: Украинский кризис: международное соперничество и пределы прочности государства / под ред. Н.Ю. Силаева и А.А. Сушенцова. М.: Мир, 2020, с. 12.

[13] Халдей А. НКО как апофеоз политической коррупции / ИА «Регнум». 16 февраля 2021 / http//regnum.ru/news/16/02/2021.

[14] Мартынов Е.И. Обязанности политики по отношению к стратегии. В кн.: Мартынов Е.И. Политика и стратегия. М.: ИД «Финансовый контроль», 2005, с. 19.

[15] В Стратегии национальной безопасности РФ (Указ В.В. Путина № 683 от 31 декабря 2015 г.) в Ст. № 30 даётся только перечисление национальных интересов и «стратегических национальных приоритетов», а в качестве «стратегических целей обороны страны» (Ст. № 33) заявляется «создание условий для мирного и динамичного социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечения её военной безопасности»).

[16] Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдерживание средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник МГИМО-Университет, 2018, № 6, сс. 141–168.

[17] В частности, такая концепция предлагалась Подберёзкиным А.И. в серии работ, основной из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 1596 с.