Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, на улучшение экологии, здоровья людей, на развитие образования и культуры[1]

В. Путин, Президент России

Стратегическое сдерживание[2] — как комплекс мероприятий по предотвращению и отражению агрессии — предполагает несколько взаимосвязанных аспектов[3]. Так, современная стратегия национальной безопасности России исходит из того, что силовое противодействие внешним угрозам, «… имеющим комплексный взаимосвязанный характер»[4], осуществляется с помощью, во-первых, «усилия на укреплении внутреннего единства российского общества, обеспечении социальной стабильности…» и, во-вторых, «повышении обороноспособности страны» (Ст. 26 Стратегии)[5].

В тексте редакции Стратегии от 31 декабря 2015 года также раскрывается коротко суть стратегического сдерживания как «… взаимосвязанные политические, военные, военно-технические, дипломатические, экономические, информационные и иные меры, направленные на предотвращение применения военной силы в отношении России, защиту ее суверенитета и территориальной целостности», путем «поддержания потенциала ядерного сдерживания», а Вооруженных Сил «в заданной степени готовности к боевому применению» (Ст. 26 Стратегии)[6].

Таким образом, политика стратегического сдерживания, описанная очень коротко в Стратегии национальной безопасности в ее редакции от 31 декабря 2015 года, по сути, сводится только к предотвращению войны посредством развития эффективных ядерных и обычных ВиВСТ и ВС России. Иными словами она не предполагает[7]:

— активных, инициативных мероприятий, ориентируется только на подготовку и оборону от военного нападения;

— противоборства в условиях «асимметричного» конфликта, т.е. до формального и публичного старта использования военной силы.

Кроме того важно, что политика стратегического сдерживания сознательно не обозначает конкретно своего потенциального противника (западную ЛЧЦ) и действующую против России стратегию — политику «новой публичной дипломатии», т.е. но- сит излишне абстрактный характер. Не случайно в этой связи то, что на своей ежегодной пресс-конференции в декабре 2016 года В. Путин сказал о том, что ВС России «сильнее любого агрессора» туманно не конкретизировав кого он имел ввиду. При этом если категория «средства» политики относится к национальным ресурсам (или ресурсам всей ЛЧЦ, что характерно для XXI века), то категория «методы» («способы») их применения — относится целиком к политическому и военному искусству. Причем во все большей степени это относится уже не, только к стране-лидеру, но и всей ЛЧЦ, хотя лидерство в этой области в XXI веке, отнюдь не исчезает, и исчезнуть не может в принципе.

Взаимосвязь между средствами и способами их применения в политике органическая, а изменения в средствах политики немедленно отражаются на способах их использования, и, наоборот, новые способы использования тех или иных средств (от вооружений до санкций) ведут к появлению новых требований к созданию или совершенствованию средств ведения войны. Это особенно заметно в военной области, где появление танков привело к ведению крупных наступательных операций, а новые задачи военного искусства немедленно формализуются в новых требованиях к ТТД ВиВСТ.

Но не только. Именно в политике в XXI веке появилось множество новых средств и способов (включая способов принуждения), которые активно разрабатывались в рамках концепции политики «новой публичной дипломатии». Именно это следует иметь в виду, когда речь идет о стратегическом сдерживании в современной стратегии национальной безопасности России.

Для того чтобы полнее ответить на вопрос о наиболее эффективных средствах и способах стратегического сдерживания необходимо четко ответить на следующие вопросы:

1. Что является и будет в дальнейшем главной целью Стратегии национальной безопасности и, соответственно, главным объектом для внешнего влияния и нападения?

2. Каковы основные средства такого влияния (нападения), которые неизбежно будут зависеть от главной цели нападения?

3. Каковы основные способы применения этих средств нападения?

4. Наконец, каковы наиболее эффективные средства и способы противодействия им в рамках стратегического сдерживания России?

Прежде чем ответить на эти вопросы требуется сформулировать свою позицию относительно роли объективных и субъективных факторов в формировании МО–ВПО и политика государства, ибо от него во многом зависит и ответ на вопрос о взаимосвязи средств и способов политики.

Причем процесс такой взаимосвязи, как правило, развивается крайне противоречиво из-за столкновения множества групповых и личных интересов. Очень наглядно он проявился, например, накануне Второй мировой войны и нападения Германии на СССР в Советском Союзе[8], когда политическое и военное искусство претерпевало радикальные изменения в течение месяцев.

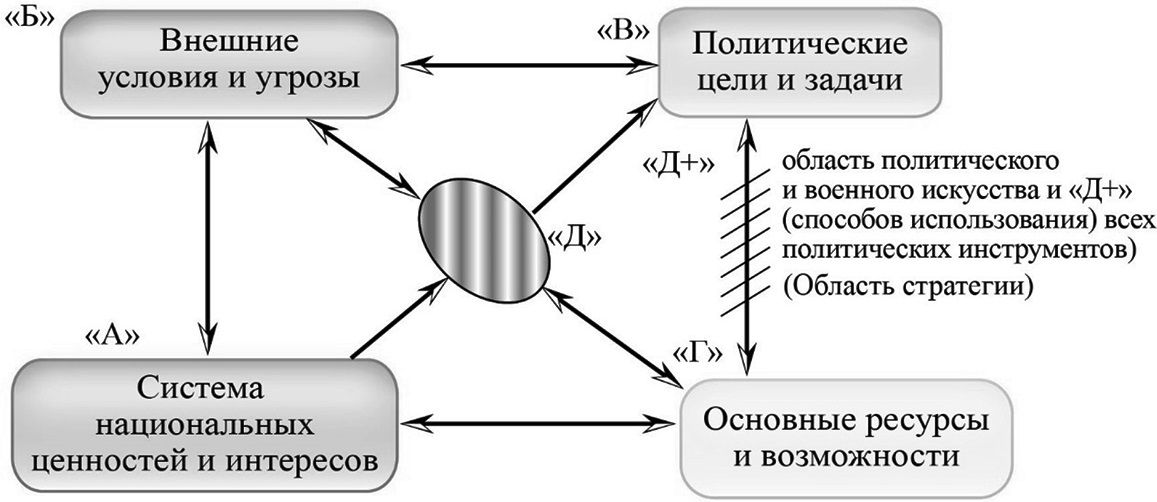

На практике этот процесс еще более сложен и зависит от множества других факторов, в т.ч. субъективных, а нередко и иррациональных. Так, существует множество свидетельств того как в силу субъективных ложных представлений отказывалась от создания эффективных систем ВиВСТ и, наоборот, создавались неэффективные, а также внедрялись ложные концепции их использования. Вот почему необходимо вернуться сначала к логической модели политики, на примере которой проще всего проиллюстрировать эти очень сложные и противоречивые взаимосвязи между средствами и способами ведения силовой политики и войны[9], а также попытаемся дать, пусть самые общие, ответы на поставленные вопросы. Исходя из логики, описанной в рисунке 1, главными целями (объектами) внешнего влияния и силового воздействия (группы факторов «Б») являются: система национальных ценностей, политические цели и правящая элита. Исходя из того, что главной целью российской Стратегии является (используя определение В. Путина) «… сбережение людей, умножение человеческого капитала»[10], следует предположить, что именно это и является главной целью в политике «новой публичной дипломатии» западной ЛЧЦ. Причем достичь эту цель и возможно через ее решение при влиянии на три объекта — систему ценностей, цели и элиту страны.

Рис. 1. Логическая модель взаимосвязи между способами и средствами стратегического сдерживания «новой публичной дипломатии»

Соответственно основные средства, направленные на достижение этой цели, будут использоваться против НЧК, а именно: против его демографических, экономических, образовательных, научных и культурных критериев.

Соответственно и способы применения этих средств против НЧК будут самые разнообразные, но, прежде всего те, которые можно будет быстро использовать через правящую элиту.

Наконец, из логики этих рассуждений неизбежно следует вывод о том, что эффективная Стратегия противодействия (стратегическое сдерживание) политике «новой публичной дипломатии» будет та стратегия, которая нейтрализует воздействие средств и способов влияния западной ЛЧЦ на развитие НЧК России.

Рис. 2. Схема средств силового принуждения в политике «новой публичной дипломатии» западной ЛЧЦ

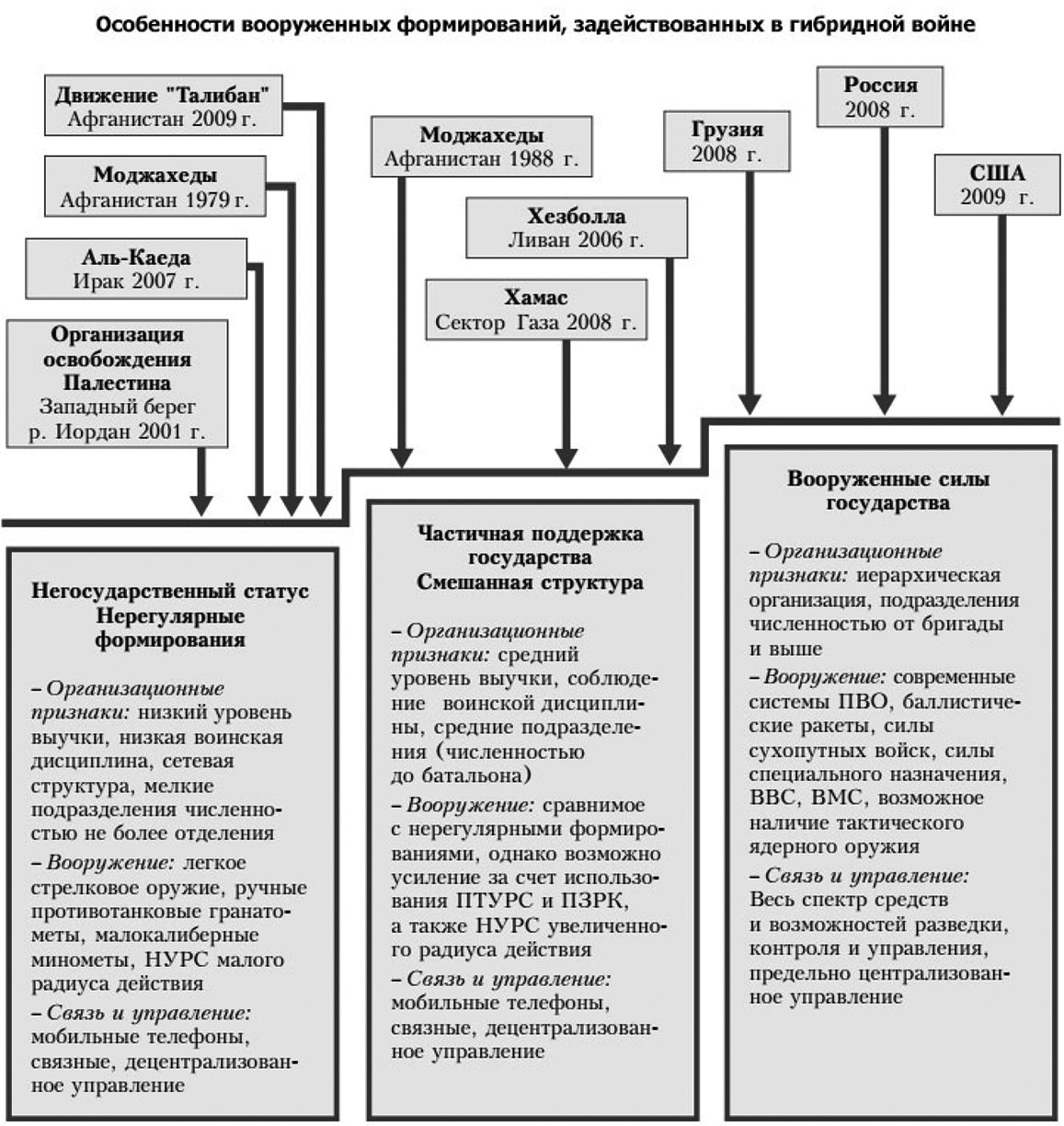

Как видно из рисунка 1, самое простое и очевидное взаимодействие между средствами (ресурсами) политики и ее целями (группами факторов «Г» и «В») происходит через область политического искусства (в военной области — военного искусства), а также политической науки и веры, которыми обладает правящая элита и её отдельные группы (группа факторов «Д»). Оно выражается в том, что политические цели при проведении радикальной политики соответствуют возможностям, т.е. средствам и разработанным (как правило, заранее) способам их использования. Так, под влиянием обеспокоенности армейского командования RAND Corporation провела исследование реального опыта действий Армии обороны Израиля против Хезболлы в 2006 г. В выпущенном в 2010 г. отчёте был сделан важный вывод, что «гибридность» противника выражается в том, что он оснащён системами вооружений, которые можно получить лишь при поддержке центральных властей или с государственного уровня других стран, но во всём остальном остаётся всё теми же группами террористов. Специально оговаривалось, что в организационном отношении такой противник может создавать регулярные подразделения силами до батальона. Однако конкретных примеров участия в боях со стороны Хезболлы самостоятельных военных единиц численностью до 800 человек не приводилось[11].

Как видно из схемы (рис. 1), внешнее влияние, выражающееся в политике «новой публичной дипломатии», может быть теоретически направлено на три объекта:

1-й объект: политические цели и задачи (вектор «Б»–«В»). Традиционный вектор влияния на государство и общество, реализуемый с тех пор, когда появились международные отношения в самых различных формах и способах — от политико-дипломатического, информационного до военного. Современная политика «новой публичной дипломатии» западной ЛЧЦ предполагает синтез всех средств, включая силовые, для такого эффективного влияния, которое нередко приобретает форму «принуждения силой»[12].

2-й объект: система ценностей и национальных интересов субъектов и акторов МО (вектор «Б»–«А»). Также достаточно традиционный вектор (вспомним, например, религиозные войны XV–XVII веков в Европе), однако в XXI веке этот объект становится особенно приоритетным в связи с перемещением центра противоречий в область отношений между ЛЧЦ. Не случайно, например, что антитеррористическая война, которую ведет коалиция западной ЛЧЦ, сталкивается с проблемами ценностного и цивилизационного характера[13].

3-й объект: Правящие элиты субъектов и акторов МО (вектор «Б»–«Д»). Этот объект становится в XXI веке наиболее приоритетным для политики «новой публичной дипломатии» и «силового принуждения», а, соответственно, средства, используемые против него, — наиболее эффективными.

В отличие от предыдущих столетий, когда давление, шантаж и угрозы также использовались против правящих элит (в частности, наиболее эффективным средством оказывался банальный подкуп), в современную эпоху этот объект стал наиболее приоритетным в результате создания новых средств силового влияния: информационных, политико-дипломатических, финансово-экономических и пр., которые делают правящую элиту достаточно уязвимым объектом.

Другой аспект — критерий «стоимость — эффективность», когда значительно дешевле и быстрее, например, купить генералов С. Хусейна или Б. Асада, чем бороться с ними с помощью военной силы. Именно подкуп и коррупция элиты оказываются самыми эффективными средствами силового воздействия в эпоху «развитых демократических институтов», ведь подкупить короля, царя, императора очень трудно, а его окружение далеко не всегда и во всем может обеспечить результат.

Важно подчеркнуть, что неверные действия правящих элит могут делаться не только из-за силового давления, но и из-за обмана, некомпетенции.

Правящая элита — что важно — вполне субъективно, т.е. необъективно, оценивает существующие ресурсы и возможности, (как минимум, относительно «реалистично», «пессимистично» и «оптимистично»), а также формулирует не менее субъективно политические цели, в основе которых, однако, лежат вполне объективные интересы и система ценностей. В этом заключаются нередко ошибки: в политике опасно как переоценить свои возможности, так и недооценить их. В первом случае становиться «авантюристом», а во втором — «нерешительным», «лузером», «не способным» политиком.

Огромное значение в этой связи приобретают качества правящей элиты и экспертно-научное обеспечение ее деятельности. Если правящая элита принимает адекватные решения, основанные на научном анализе и стратегическом прогнозе, точной и достоверной информации и т.д., то вероятность реализации этих решений очень высока даже в том случае, когда возникают неожиданные обстоятельства.

>>Полностью ознакомиться с учебно-методическим комплексом А. И. Подберзкина “Современная военная политика России ”<<

[1] Путин В. В. Послание Президента Федеральному Собранию. 1 декабря 2016 г. / http://kremlin.ru/

[2] Стратегическое сдерживание — зд. разработка и системная реализация комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер, направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны государства — агрессора (коалиции).

[3] См. подробнее: Подберезкин А. И. Стратегия национальной безопасности России в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — С. 278–287.

[4] Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» №683 от 31 декабря 2015 г.

[5] Там же.

[6] Там же.

[7] Подберезкин А. И. Стратегия национальной безопасности России в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — С. 278–279.

[8] Сталин против «Оранжевой чумы». Глобальный заговор 1937 / А. Елисеев. — М.: Яуза-пресс, 2012. — С. 192–205.

[9] См., например: Подберезкин А. И. Военные угрозы России. — М.: МГИМО–Университет, 2014.

[10] Я абсолютно согласен с этим утверждением. Более того, неоднократно писал о приоритетности национального человеческого капитала. См. подробнее: Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. Т. 1–3. — М.: МГИМО–Университет, 2011–2013 гг.

[11] Николайчук И. А. О сущности гибридной войны в контексте современной военно-политической ситуации / https://riss.ru/images/pdf/journal/2016/3/08.pdf

[12] Подберезкин А. И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. — М.: МГИМО–Университет, 2015. — С. 79–111.

[13] Подберезкин А. И., Соколенко В. Г., Цырендоржиев С. Р. Современная международная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты. — М.: МГИМО– Университет, 2014. — С. 171–316.