Изменение характера современного противоборства между субъектами международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО) в мире и особенностей современной войны привело к тому[1], что поражение в современной войне, т.е. политической победы, можно обеспечить, нанеся противнику удар не только средствами вооружённого насилия, но и иными силовыми средствами без формального объявления войны и даже без массированного использования оружия[2]. Но это будет возможно только в случае, если в политике будут достигнуты два стратегических результата:

– политическая элита противостоящего государства будет вынуждена выполнять навязываемую ей внешнюю волю, т.е. будет утрачен в основном государственный суверенитет, а институты государства потеряют свою эффективность. При этом признания политического поражения может и не быть – правящая элита формально может оставаться вполне суверенной;

– произойдёт значительная трансформация системы национальных ценностей, интересов и, в конечном счёте, национальной идентичности в пользу агрессора, даже если это и не будет признано формально, а будет обличено в иные формы[3].

Политическое поражение, например, понёс СССР, где правящая элита потеряла основную политическую и экономическую власть, территории, ограничила свой суверенитет и влияние, наконец, передала под внешний контроль собственные материальные и природные ресурсы. При этом военное поражение он так и не понёс, хотя справедливости ради следует признать, что развал Вооружённых сил и ОПК, потеря союзников и роспуск Организации Варшавского договора (ОВД) вполне можно рассматривать как самое серьёзное (но так до сих пор и не признанное) военно-политическое поражение СССР и как его преемника – России.

Это означает, что современная политическая оценка состояния международной и военно-политической обстановки должна делаться исходя не из традиционных оценок характера войны, которые в основном сводятся к наличию крупномасштабных военных действий, а из оценки характера ведущейся силовой борьбы и её политических результатов, т.е. результатов силового противоборства, которое может осуществляться как вооружёнными, так и невооружёнными средствами и методами.

Соответственно, и успешное противодействие этому силовому противоборству становится в конечном счёте критерием эффективности не только вооружённой, но и в целом силовой борьбы, что неизбежно ведёт, в свою очередь, к пересмотру критериев эффективности всей политики стратегического сдерживания (в том числе используемых средств и способов ведения вооружённой и силовой борьбы). Так, в последней редакции Национальной оборонной стратегии США, конкретизирующей Стратегию национальной безопасности с точки зрения применения вооружённого насилия, в качестве основного вывода говорится, что военная мощь страны должна «... обеспечить безопасность, увеличить влияние США в мире, сохранить доступ к рынкам, увеличить качество жизненных стандартов, укрепить союзнические и партнёрские отношения»[4]. Другими словами, чисто военных задач перед Вооружёнными силами Соединённых Штатов Америки вообще не ставится, все они в конечном счёте сводятся к политическим и экономическим приоритетам, которые должны быть обеспечены в том числе и с помощью военной силы.

Ярким примером этого тезиса стало фактическое поражение России в конфликте за Украину (который был самым важным приоритетом в политике США с 1991 г. по отношению к России), где Западу с помощью самых разных силовых средств и методов удалось создать враждебное Москве государство и плацдарм для политического и военного противоборства. С геополитической точки зрения приход к власти в 2014–2018 гг. на Украине откровенно русофобских и антироссийских сил означает только одно – самое серьёзное политическое поражение России после развала ОВД и СССР[5].

Причём полученный политический результат – создание враждебного России политического и военного плацдарма вдоль наиболее важных границ – был достигнут в результате реализации последовательных мер стратегии силового принуждения украинской и российской правящих элит. Это, как известно, в минимальной степени включало в себя собственно военные меры (подготовку кадров службы безопасности и Министерства обороны Украины, развитие мощной резидентуры, вербовку правящей элиты, установление средств военно-технического контроля, совместные манёвры, работу инструкторов и т. д.), но в гораздо большей степени – самый широкий спектр силовых средств принуждения, которые традиционно пока что не относятся к военным:

– в области культуры (смена культурно-исторического кода);

– в образовании (воспитание в антироссийском духе);

– в создании враждебных Российской Федерации институтов гражданского общества, включая полувоенные и военизированные организации и т.д.[6].

Очень важно дать максимально точную оценку именно современного этапа военно-политического противоборства, которое характеризуется достаточно медленным восстановлением российского государства и его институтов, что позволяет уже говорить о некоем сознательном стратегическом планировании: к 2000 г. правящей элите России удалось сохранить только часть исторической территории, часть государственного суверенитета, но главное всё-таки то, что удалось сохранить национальную идентичность и остатки государства. Эта оставшаяся «часть», как предполагали на Западе в конце 90-х годов, в течение короткого времени окончательно деградирует, и Россия превратится в лучшем случае в слабую конфедерацию на территории РСФСР, которая будет подконтрольна внешнему управлению. По некоторым оценкам экспертов США из RAND, на это могло уйти до 5–7 лет, после чего США, как мировой лидер, могли бы распределить сферы влияния на территории России между теми, кто будет соответствовать американским требованиям.

Период правления В.В. Путина был, таким образом, мучительным периодом восстановления (иногда медленного, сопровождающегося кризисами и стагнацией) и возвращения всех атрибутов государственного суверенитета и национальной идентичности, который в целом закончился с восстановлением экономики и относительной мощи государства только во втором десятилетии нового века, когда в мире обострилась борьба между новыми и старыми центрами силы и стоящими за ними локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ) и военно-политическими коалициями.

Эта борьба приобрела острые силовые формы прежде всего в отношениях между западной и исламской, а затем и российской ЛЧЦ, потому что на повестке дня встал вопрос о сохранении или изменении сложившейся системы МО и ВПО, что, как следствие, неизбежно ставило вопрос о самых решительных политических целях – существовании государств, наций и цивилизаций[7].

Изменение характера современной политики и, в частности, военной политики в XXI в. радикально повлияло на процессы формирования МО и ВПО, а также средства и способы силового принуждения. Прежде всего силового принуждения, или (используя традиционное выражение) политики силы, но не только средств и способов этого силового принуждения, которые претерпели в последние два десятилетия радикальные изменения в мире, затронувшие буквально все страны[8].

Так, появление высокоточного оружия (ВТО), роботизированных систем, средств космического наблюдения и пр. стало общемировой нормой, а не преимуществом отдельных государств.

У боевиков в Сирии, например, обнаружены самые современные беспилотные летальные аппараты (БПЛА), противотанковые средства, тяжёлая техника и средства связи, вполне сопоставимые по своей эффективности со средствами развитых государств.

Поэтому при разработке политики эффективного стратегического сдерживания в России необходимо учитывать, что эта новая военно-силовая политика Запада (политика «силового принуждения»)[9] в своей основе исходит из нескольких принципиально новых базовых положений, которые не только качественно отличаются от традиционных представлений военной науки, но и выходят далеко за границы собственно политики безопасности и компетенции Совбеза, МО, МИД и других ведомств, отвечающих за разработку стратегического сдерживания, а именно:

– самых решительных политических целей, предполагающих в конечном счёте разрушение суверенитета и национальной идентичности России, что изначально не предполагает поиск компромиссов и «поля для сотрудничества», когда переговоры и компромиссы теряют самостоятельное политическое значение и могут быть использованы только в качестве тактического приёма (по аналогии с Договором по ПРО 1972 г., действовавшим только на период проведения соответствующих НИОКР США);

– формирования и совершенствования самой широкой военно-политической коалиции во главе с США, в основе которой лежит система ценностей западной локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ)[10] и в которой в той или иной форме участвуют периодически порядка 60 государств, т.е. создания единого фронта противоборства с Россией в форме широкой и контролируемой США коалиции;

– слабости коалиционных (особенно военно-политических) возможностей России, которые ограничены отсутствием общей идеологической и политической платформы, а также перспективами развития ОДКБ и широких «клубных» коалиций типа БРИКС и ШОС;

– крайне невыгодного соотношения сил между Россией и западной коалицией, которое может соотноситься как 1: 25, если речь идёт о ВВП, 1: 50, если речь идёт о соотношении СМИ и других инструментов «мягкой силы», и 1: 75 и более, если речь идёт о новейших технологиях;

– сохраняющихся последствиях тяжёлого социально-экономического кризиса 90-х годов, которые удалось в итоге преодолеть только к 2018 г., но которые отражаются ещё на отсутствии в России достаточно эффективного государственного управления, слабой правящей элите (часть которой ориентирована на Запад), нарастающем социально-экономическом неравенстве и напряжении в обществе, что в совокупности создаёт условия для внутриполитической дестабилизации страны.

Поэтому собственно современное эффективное стратегическое сдерживание предполагает способность нации вообще и российского государства в частности противодействовать политике «силового принуждения», реализуемой в самых разных формах и разными способами[11]. Оно не определяется компетенцией только президента России, Совбеза, МИД и других силовых ведомств, а является предметом внимания всей нации и общества, т. е. является общенациональной стратегией[12].

Это обстоятельство в полной мере относится к средствам и способам силовой политики, в том числе – и чаще всего – военно-силовым, но далеко не всегда военными средствами, против которых военная сила бывает часто бесполезна.

Так, отказ от возможности долгосрочных финансовых займов, а тем более аресты депозитов и активов не могут быть предотвращены вооружённым насилием, так же как и ограничения на участие в международных обменах и мероприятиях. Но прежде всего противодействие информационно-когнитивному и цивилизационному воздействию не может быть нейтрализовано военной силой.

В конечном счёте необходимо всегда помнить, что развал ОВД и СССР не был результатом военного поражения, а проигрышем на других полях противоборства – концептуально-когнитивного, идеологического, информационного, экономического и социального.

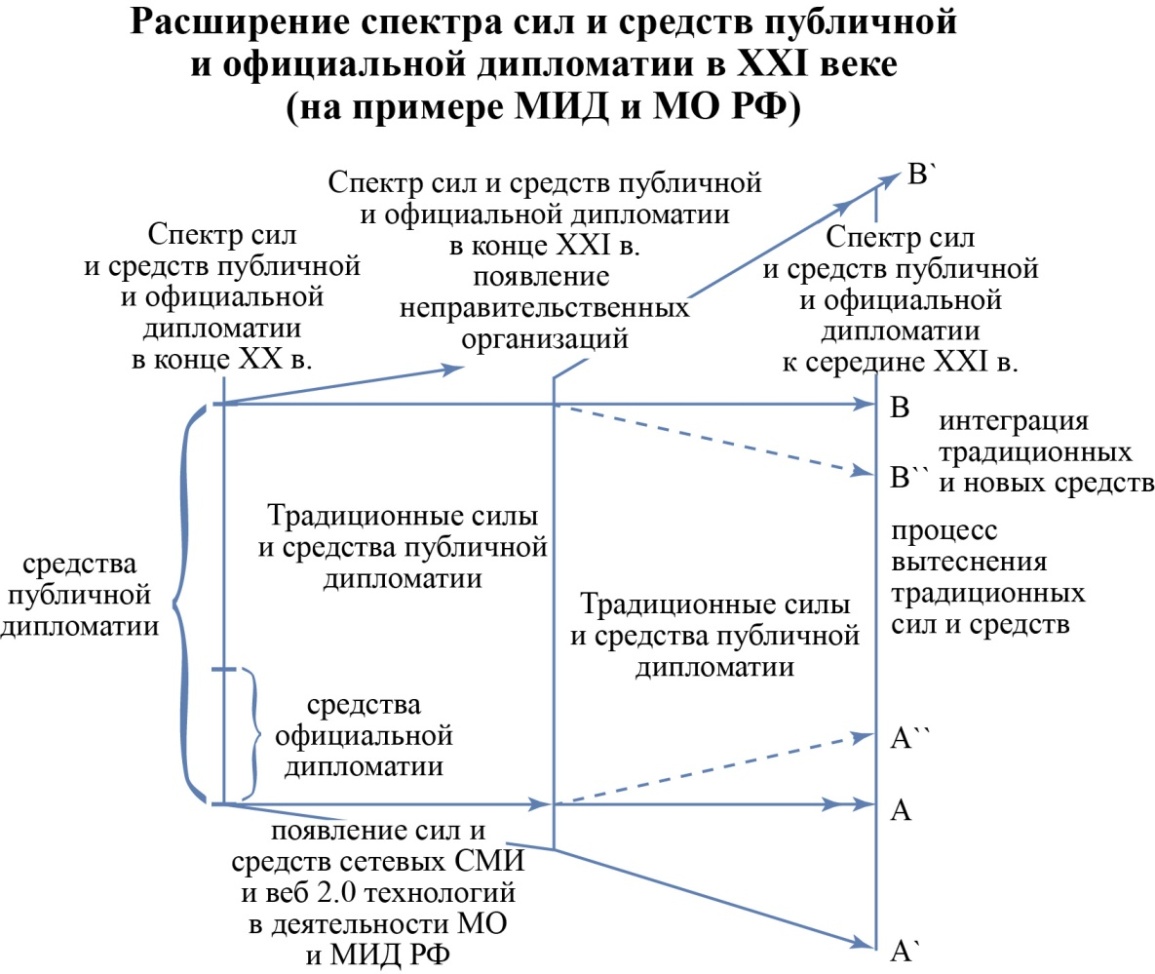

Те средства и способы силового принуждения, которые разрабатываются сегодня в США и странах-союзниках по военно-политической коалиции, представляют собой, как правило, принципиально новые способы силового принуждения России, её правящей элиты к политической капитуляции, которая в конечном счёте должна привести к национальной и государственной катастрофе. Поэтому необходимо сделать как минимум вывод о том, что средства и способы противодействия со стороны России должны быть такими же бескомпромиссными и эффективными (рис.).

В целом разработка и внедрение таких эффективных средств и способов противодействия политике силового принуждения Запада и составляет собой суть понятия «эффективное стратегическое сдерживание», которое значительно шире, чем традиционное (и упрощённое) восприятие политики «ядерного сдерживания» («устрашения»).

Таким образом, новая задача, стоящая перед политикой стратегического сдерживания России, заключается в поиске эффективных средств противодействия политике силового принуждения Запада в новых условиях формирования МО и ВПО, а также оперативной разработке новых способов их применения.

Так, если, как известно, в Сирии было апробировано более 200 новых типов и систем оружия, то гораздо менее известно, что в это же время были использованы и многочисленные новые политико-дипломатические (центры примирения, конференция в Сочи и т.д.) и информационные (СМС-сообщения, перехват радиопереговоров и телефонные конференции, дискуссии в социальных сетях и пр.) средства.

На Западе признают, что в России несколько лет назад начался пересмотр важнейших положений военного искусства, который они связывают с начальником Генерального штаба Вооружённых сил России В. Герасимовым.

Так, один из исследователей, М. Маккью, пишет: «В феврале 2013 года генерал Валерий Герасимов – начальник российского Генерального штаба, что примерно соответствует американской должности главы Объединённого комитета начальников штабов, – опубликовал в российской отраслевой газете «Военно-промышленный курьер» статью размером в 2000 слов под заголовком «Ценность науки – в предвидении». Герасимов взял тактику, разработанную в Советском Союзе, смешал её со стратегическими военными идеями о тотальной войне и сформулировал новую теорию современной войны, предполагающую скорее не прямую атаку на противника, а «взлом» его общества. Сами «правила войны» существенно изменились. Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия... Всё это дополняется военными мерами скрытого характера»[13].

Эту статью многие считают самым ясным выражением современной российской стратегии, опирающейся на идею тотальной войны и помещающей политику и войну в одну плоскость как с философской, так и с технической точки зрения. Такой подход подразумевает партизанскую войну, ведущуюся на всех фронтах с использованием широкого спектра союзников и инструментов: хакеров, СМИ, бизнеса, «сливов», фальшивых новостей, а также обычных и асимметричных военных методов. Благодаря Интернету и социальным сетям стали возможны операции, о которых советские специалисты по психологической войне могли только мечтать. Теперь можно перевернуть в стране у противника всё вверх дном исключительно с помощью информации. Доктрина Герасимова подводит под применение этих новых инструментов теоретическую базу и провозглашает невоенную тактику не вспомогательным элементом при силовых методах, а предпочтительным путём к победе. Фактически она объявляет именно это настоящей войной. «Кремль стремится создавать хаос – недаром Герасимов подчёркивает важность дестабилизации вражеского государства и погружения его в постоянный конфликт», – пишет М. Маккью.

Вместе с тем коренного пересмотра Стратегии национальной безопасности России и Концепции стратегического сдерживания пока не произошло. Тактические перемены в политике безопасности отражают реакцию правящей элиты на происходящее, но не долгосрочное планирование операций, а тем более системное развитие России в условиях усиления неблагоприятной ВПО. Складывается впечатление, что руководство страны остановилось в размышлениях об основных направлениях дальнейших реформ в области безопасности, но не решается пойти на серьёзные изменения. Другими словами, можно сказать, что мы стоим перед очевидной необходимостью внесения корректив в стратегию национального развития, но так и не выбрали конкретного пути движения.

Последовательность решения этой проблемы должна быть следующая:

– выдвижение максимально конкретной идеи и обоснование прикладной стратегической концепции обеспечения опережающего развития и обеспечения именно национальной безопасности (а не только

государственной безопасности, как сегодня), в основе чего лежит долгосрочный прогноз развития МО и ВПО в мире и России;

– формулирование прикладной политической и военной стратегии (по аналогии с американской стратегией «силового принуждения»), способной нейтрализовать внешнее давление на Россию в ближайшие годы, которое будет развиваться по эскалации; определение основных целей; уточнение объёма и качества национальных ресурсов и разработка новых способов достижения сформулированных целей;

– политическое и законодательное оформление стратегического плана противодействия политике силового принуждения Запада в соответствующих правовых и нормативных документах и решениях, выделение конкретных задач, сроков и ответственных исполнителей;

– обеспечение повседневной реальной политической управленческой деятельности по организации выполнения сформулированной стратегии, включая прикладное административное, правовое, идеологическое и нормативное регулирование[14].

Автор: А.И. Подберёзкин

>>Полностью ознакомиться с учебным пособием "Современная военно-политическая обстановка" <<

[1] Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. В 2 томах. – М.: МГИМО- Университет, 2017. – Т. 2.

[2] Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности России в XXI веке. – М.: МГИМО-Университет, 2016.

[3] Публичная дипломатия: Теория и практика / под ред. М.М. Лебедевой. – М.: Аспект Пресс, 2017. – С. 36–37.

[4] Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America. – Wash., January 18. 2018.

[5] Подберёзкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.

[6] Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управления» // Вестник МГИМО(У). 2017. – № 4. – С. 211–213.

[7] Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберёзкин [и др.]. –М.: МГИМО-Университет, 2017.

[8] Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Факторы безопасности для российской нации, государства и общества: угрозы силового использования социальных сетей // Обозреватель-Observer. 2017. – № 9. – С. 24–25.

[9] The Power to Coerce. – Cal., RAND, 2016.

[10] Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберёзкин [и др.]. –М.: МГИМО-Университет, 2017.

[11] Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. В 2 томах. – М.: МГИМО-Университет, 2017. –Т. 2.

[12] Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности России в ХХI веке. – М.: МГИМО-Университет, 2016.

[13] Маккью М. Доктрина Герасимова / URL: https://inosmi.ru/politic/20170907/ 240217819.html

[14] Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности России в ХХI веке. –М.: МГИМО-Университет, 2016.