Западный демократ мог вести интеллектуальные споры с советским марксистом. А вот сделать это с русским православным националистом для него будет невозможно[1]

С. Хантингтон

Набор «возможных» сценариев развития отличается от аналогичного набора «вероятных» тем, что первые — выступают в качестве некого научно-теоретического обоснования для вторых. Они «прокладывают» им путь, делают их не просто привычными, но и неизбежными. Так, если на рубеже 2018 года очередного «ведущего экономиста» спрашивали о перспективах экономики России, то он обстоятельно объяснял вам, как правило, четыре макроэкономических показателя, определяющихся ценой на углеводороды, среднемировыми темпами роста ВВП, инфляцией и бюджетным дефицитом. Эти показатели, однако. Отнюдь не определяют ни экономические результаты, ни, тем более, стратегию развития страны. Но они заранее «закладываются» в будущий сценарий, становятся его ориентирами.

Во многом именно поэтому к числу возможных сценариев развития России в условиях нарастающей враждебности ВПО в мире можно отнести, прежде всего, наиболее привычный, ставший вполне традиционным, «инерционный» сценарий развития, существующий в том или ином виде в нескольких вариантах в умах различных представителей правящей элиты страны. От реального, практического, «базового» инерционно-стагнационного сценария этот сценарий отличается тем,

что его сознательно планируют финансово-экономические власти (а на самом деле вся правящая российская элита), т.е. предпринимаются некие осознанные и целенаправленные усилия для разработки таких долгосрочных прогнозов и стратегического планирования[2].

Иными словами, этот сценарий — осознанная политика части правящей элиты, которая пользуется в настоящее время наибольшим влиянием, основанная на либеральной идеологии, в том числе «универсализме» западной системы ценностей, включая «общепринятые» макроэкономические показатели. Эта же идеология диктует и заведомо неверные для страны решения, например, предопределяющие выбор стратегии «догоняющего» развития, отставания в области развития фундаментальной науки (десятки лет нам твердят о необходимости её коммерциализации и пр.), «перенапряжении экономики» из-за расходов на ОПК и т.п. Эту идеологию и её носителей из правящей элиты называют нередко «финансово-экономической» потому, что она формально отвечает за экономическую политику, однако такое определение очень условно — в стране с президентско-правительственной формой правления, где влияние других институтов власти и общества крайне слабо, эти решения могут и принимаются только в одном центре. Соответственно и прогнозы, и стратегическое планирование начинаются из одного центра власти, как и последующие решения об их реализации.

Думать иначе — наивность.

Этот заранее планируемый инерционный сценарий, реализуемый в его трех основных вариантах в период 2017–2025 годов, существенно отличается от «правительственного» сценария прежде всего тем, что изначально не предполагает с высокой степенью вероятности резкое обострение МО и ВПО в мире, которое с такой же высокой степенью вероятности приводит к войне[3]. Просто потому, что внешние, в том числе военные, факторы традиционно не учитываются. Сказанное означает, что внешние и внутренние условия инерционного развития России в будущем будут заведомо и качественно хуже, чем в период 2008–2017 годов, но они отнюдь не отражены в субъективном стратегическом планировании. Не только МЭРа или ЦБ, или Минфина, но даже у ЦСР (А. Кудрина), а, тем более, в научных учреждениях РАН или университетах, хотя это обстоятельство стало очевидным для многих экспертов[4].

Складывается, по меньшей мере, странное впечатление, когда официальное стратегической планирование вообще не учитывает будущих реалий МО (за исключением угадывания цен на нефть) и ВПО, хотя именно эти реалии и должны предопределять самые различные варианты возможного сценария развития. Причем для реализации каждого конкретного варианта этого сценария будет важна именно динамика ухудшения МО-ВПО и его влияние на Россию[5], т.е. важны детали, а именно — темпы ухудшения ВПО, масштабы, участие стран и акторов, характер военных угроз и т.д.

Развитие этого возможного сценария по тому или иному конкретному варианту будет также зависеть от степени готовности правящей российской элиты пойти на уступки Западу. В истории почти всегда случается, что перед правящей элитой возникает вопрос о масштабах и допустимости компромисса: при Александре Невском с Ордой, при Александре I — при Наполеоне, когда он был в Москве и когда он был изгнан из России, при И. Сталине — после Второй мировой войны, при Л. Брежневе, а также — что особенно симптоматично — при М. Горбачеве и Б. Ельцине, которые шли на не допустимые компромиссы. Иначе говоря, речь даже идет не о компромиссе (в современных условиях развития ВПО он не возможен), а о капитуляции российской правящей элиты под силовым давлением Запада. Именно на это делает ставку западная военно-политическая коалиция, осуществляя эскалацию (насчитывающую за 2014–2018 годы уже более 200 действий политического, экономического и иного характера), «принуждающих» правящую элиту страны к капитуляции.

В этой связи в качестве решающих предлагается выделить два внешнеполитических условия, в зависимости и от которых и будет во многом реализовываться тот или иной вариант «Сценария № 1»:

Во-первых, степень силового и военного давления и принуждения, оказываемого западной ЛЧЦ на Россию, т.е. та граница, до которой Запад готов дойти, усиливая давление на Россию. Эта граница может быть достаточно гибка, во всяком случае, она видится в 2018 году как спектр силовой политики — от военно-силового системного и сетецентрического давления (как минимум) на протяжении нескольких лет до военно-силовых действий одновременно на нескольких ТВД и стратегических направлениях.

Во-вторых, степень готовности правящей российской элиты защищать свои национальные интересы и свою систему ценностей, которая также может быть разной — от откровенной капитуляции и фактического принятия условий по разрушению государства, его суверенитета и потери идентичности до серии беспринципных

В этих целях предлагается рассмотреть три варианта «Сценария № 1» в развитии России до 2025 года:

— «Вариант № 1» («Традиционно-инерционный), сохраняющий основные тенденции развития страны и ВПО 2014–2017 годов, т.е. консервирующий МО-ВПО на уровне 2017 года;

— «Вариант № 2» («Экспортная сверхдержава»), предполагающий экстенсивное развитие страны за счет её природных ресурсов, прежде всего, в направлении Востока и Юга;

— «Вариант № 3» («Врастания в рынок»), означающий возвращение в либерально-западную парадигму, доминировавшую в политике России до второго десятилетия ХХI века.

Как уже говорилось, на реализацию того или иного варианта сценария будет оказывать серьезное влияние международная и военно-политическая обстановка, которая на всем протяжении этого периода 2017–2025 годов прогнозируется как ухудшающаяся. Такое ухудшение неизбежно будет требовать сохранения (как минимум) или даже увеличения расходов на обеспечение безопасности. Между тем в бюджете на 2018 год запланировано снижение не только абсолютных, но и относительных расходов на оборону, что выступает явным диссонансом на фоне не только огромного роста военных расходов США (их прирост на 50 млрд долларов больше, чем весь российский бюджет), но и их союзников по НАТО.

Различные сценарии развития ВПО в мире до 2025 года рассматривались мною в целом ряде работ начиная с 2014 года[6]. Все они свидетельствуют об эскалации военно-силовой политики западной военно-политической коалиции и её очевидной антироссийской направленности. Этот вывод требует, безусловно, вполне конкретных ответных шагов со стороны России по укреплению своей безопасности в условиях обострения ВПО до 2025 года. Это положение нельзя ставить под сомнение, но можно и нужно исследовать: каким образом, как именно наиболее эффективно расходовать национальные ресурсы на средства и способы обеспечения безопасности в условиях фактически развертываемых военных действий. Так, например, усиление военно-силового противостояния в 2017–2025 года будет развиваться параллельно с процессами расширения:

— всего набора средств ведения войны — от стратегических наступательных и оборонительных вооружений до новых типов стрелкового оружия, беспилотников, средств обнаружения, связи и пр.;

— расширения способов ведения военных действий, которые переносятся в область РЭБ, киберопераций, космоса, сетевых СМИ и т.д.

При этом отмечался целый ряд характерных и наиболее общих особенностей развития ВПО в 2014–2017 годы, а именно:

— бескомпромиссность и категоричность намерений западной ЛЧЦ и коалиции, объединенной под эгидой США;

— нарастанием силовой эскалации;

— усилением доли военных средств и способов в системе силового воздействия и политики «силового принуждения» и т.д.[7]

Развитие новых сценариев МО и ВПО ведет, прежде всего, к резким изменениям в политическом и военном искусстве, а также средствах силового принуждения (не только военных, но, например, и сетевых СМИ). Это означает, что в современных условиях создается неотложная необходимость в совершенствовании не только вооружения, но и форм и способов ведения войны, которые отвечали бы характеру новых опасностей и угроз, вытекающих из новых особенностей МО и ВПО[8], а также областей политического искусства, информационного и когнитивного противоборства.

Очевидно, что такие качественные изменения за период 2018– 2025 годов потребуют не менее радикальных изменений в области государственного и общественного управления, развития науки, техники и технологий. Так, например, развитие робототехники и БЛА неизбежно повлияет уже в ближайшие годы на все области военного искусства и, как показывает опыт на Украине и в Сирии, потребует разработки новых средств противоборства.

Соответственно и задача, стоящая перед исследователями и политики, заключается в максимально точном определении стратегии национального развития, которая — уже известно заранее — не будет соответствовать инерционному сценарию развития страны в предполагаемом сегодня варианте просто потому, что внешние условия будут кардинально иными. Если говорить коротко и категорично, то инерционность в развитии России прямо противоречит темпам меняющихся внешних условий её существования.

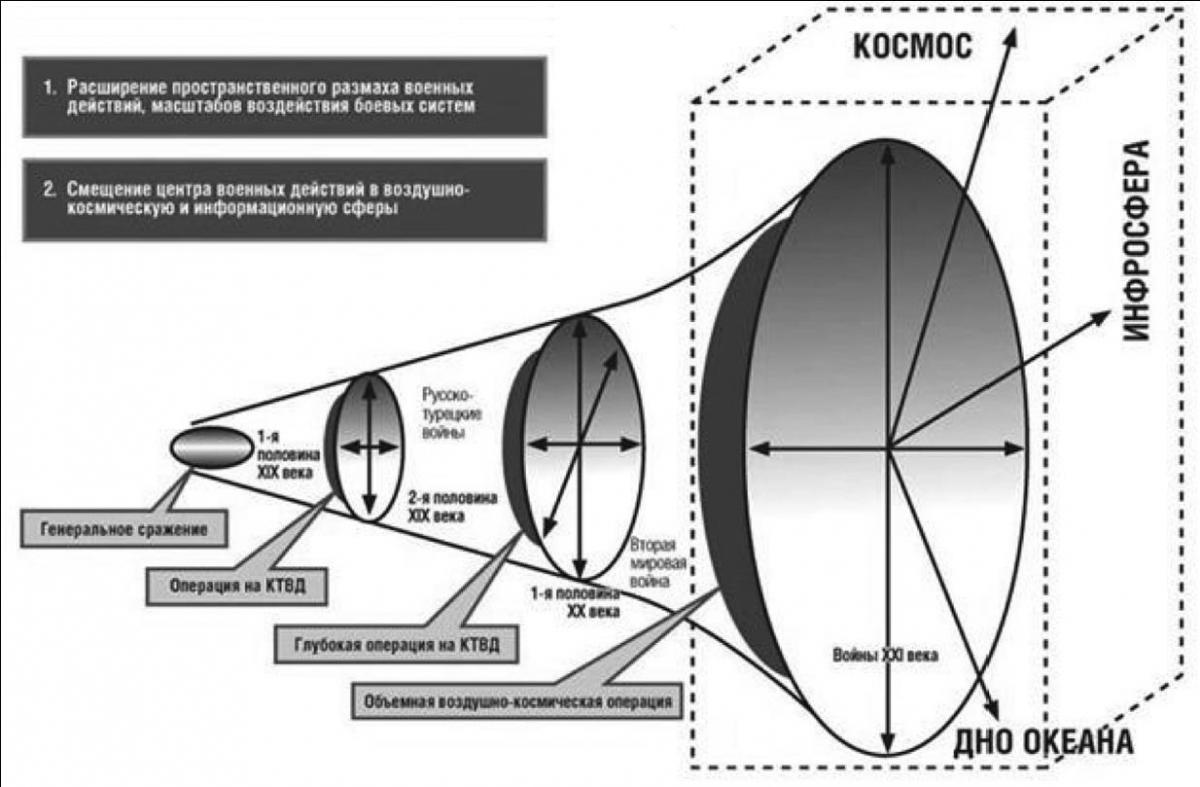

Другой практической задачей работы является поиск современных тенденций развития и применения вооружённых сил противником с учетом опыта прошедших войн и конфликтов. Основные тенденции изменения характера вооруженной борьбы свидетельствуют, что происходит пространственное расширение размаха военных действий, масштабов воздействия боевых систем, а также смещения центра боевых действий в воздушно-космическую и информационную сферы[9].

Это хорошо видно на следующем рисунке (рис. 1), иллюстрирующем логику изменения средств ведения вооруженной борьбы.

Рис. 1. Основные тенденции изменения характера вооруженной борьбы

Таким образом возможные сценарии развития России (в их наиболее традиционном «инерционно-стагнационном» вариантах) — абсолютно не соответствуют тому типу и масштабу внешних опасностей и угроз, которые окончательно сформируются к 2021–2025 годам, но которые совершенно не учитываются в настоящее время теми в правящей элите страны, кто формирует сегодня её стратегию[10]. «Отставание в понимании» характера и актуальности угроз развивается в правящей элите России по нарастающей, точнее — по мере увеличения рисков финансового и политического благополучия представителям этой элиты. Оно выражается, в том числе, в стремлении сохранить как стратегии, так и систему управления, включая военной организации государства, которые уже не соответствуют реалиям ВПО[11]. Оно, таким образом, выражается в упорном нежелании признать того, что сложилась качественно новая ВПО к 2018 году, во-первых, и что сохранять прежний алгоритм национального развития (точнее стагнации) в условиях новой обстановки невозможно, — во-вторых.

Нужна новая стратегия национальной безопасности России, корректирующая ту, которая была принята в декабре 2015 года, на условия развития и обеспечения безопасности в нарастающей враждебности ВПО до 2025 года, в частности, учитывающая предложения о необходимости принятия решений о мобилизационном характере будущего развития России[12]. Важнейшей задачей такой Стратегии должно стать принуждение к отказу от сценариев инфляционно-стагнационного развития во всех их вариантах — от традиционного до «инновационного», — которые сегодня предлагаются правящей элитой страны. Эта группа «инерционно-стагнационных» вариантов сценария развития России до 2025 года, к сожалению, в настоящее время совершенно исключительно доминирует в сознании тех, кто формирует будущую повестку дня, сохраняющую современную парадигму развития (даже снижение в 2017 году темпов инфляции до 4% не повлияло принципиально на инфляционный характер экономики). Но эти же варианты вступают во всё более острое противоречие с новыми реалиями ВПО, которые, не будучи учтены в ближайшем будущем (до конца 2018 года) очень остро отразятся на положении России уже в краткосрочной перспективе.

Автор: А.И. Подберёзкин

[1] Хантингтон С. Борьба между цивилизациями. — М.: ООО «ТД Алгоритм», 2016. — С. 264.

[2] Подберёзкин А. И. Стратегия для будущего президента России: русский путь. — М.: Всероссийское общественно-политическое движение «Духовное наследие», 2000 г.

[3] Подберёзкин А. И. Третья мировая война против России: введение в концепцию. — М.: МГИМО–Университет, 2015.

[4] Международная научная конференция «Долгосрочное прогнозирование развития международных отношений в интересах национальной безопасности России» (Москва, сентябрь 2016 г.): сб. докладов / под ред. А. И. Подберёзкина. — М.: МГИМО–Университет. — 169 с.

[5] Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: монография / А. И. Подберёзкин и др. — М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017. — С. 292–298.

[6] См. подробнее : Подберёзкин А. И. Военные угрозы России. — М.: МГИМО–Университет, 2014 г.

[7] Подберёзкин А. И. Военная сила и политика новой публичной дипломатии / Обозреватель-Observer, 2016. — № 12 (323). — С. 16–18.

[8] Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с методологическими и методическими комментариями / А. И. Подберёзкин (рук. авт. кол. и др.). — М.: МГИМО–Университет, 2016. — 88 с.

[9] Орлов А. Перспективы развития тактики и оперативного искусства форм и способов вооруженной борьбы по опыту минувших войн. 08–11–2016 / http:// csef.ru/ru/articles/print/7222

[10] Подробнее о сценариях развития ВПО после 2021 года см.: Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития / А. И. Подберёзкин, Р. Ш. Султанов, М. В. Харкевич и др. — М.: МГИМО–Университет, 2014.

[11] Подберёзкин А. И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года. — М.: МГИМО–Университет, 2015. — С. 287–313.

[12] Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с методологическими и методическими комментариями / А. И. Подберёзкин, М. В. Харкевич, М. В. Александров — М.: МГИМО–Университет, 2016.