… наиболее важной и очевидной угрозой является появление у потенциального противника возможности уничтожения стратегических ядерных сил (СЯС) России первым ударом…[1]

А. Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений»

Среди множества проблем обеспечения военной безопасности России можно выделить три, на мой взгляд, наиболее приоритетные: Во-первых, это растущее отставание России в уровне экономического, технологического и, как следствие, военно-технического развития, когда качество ВВСТ определяется в возрастающей степени не только и даже не столько объемом и качеством ВВП и ОПК, но и уровнем общего технологического развития. Реальная ситуация в этой области выглядит угрожающей:

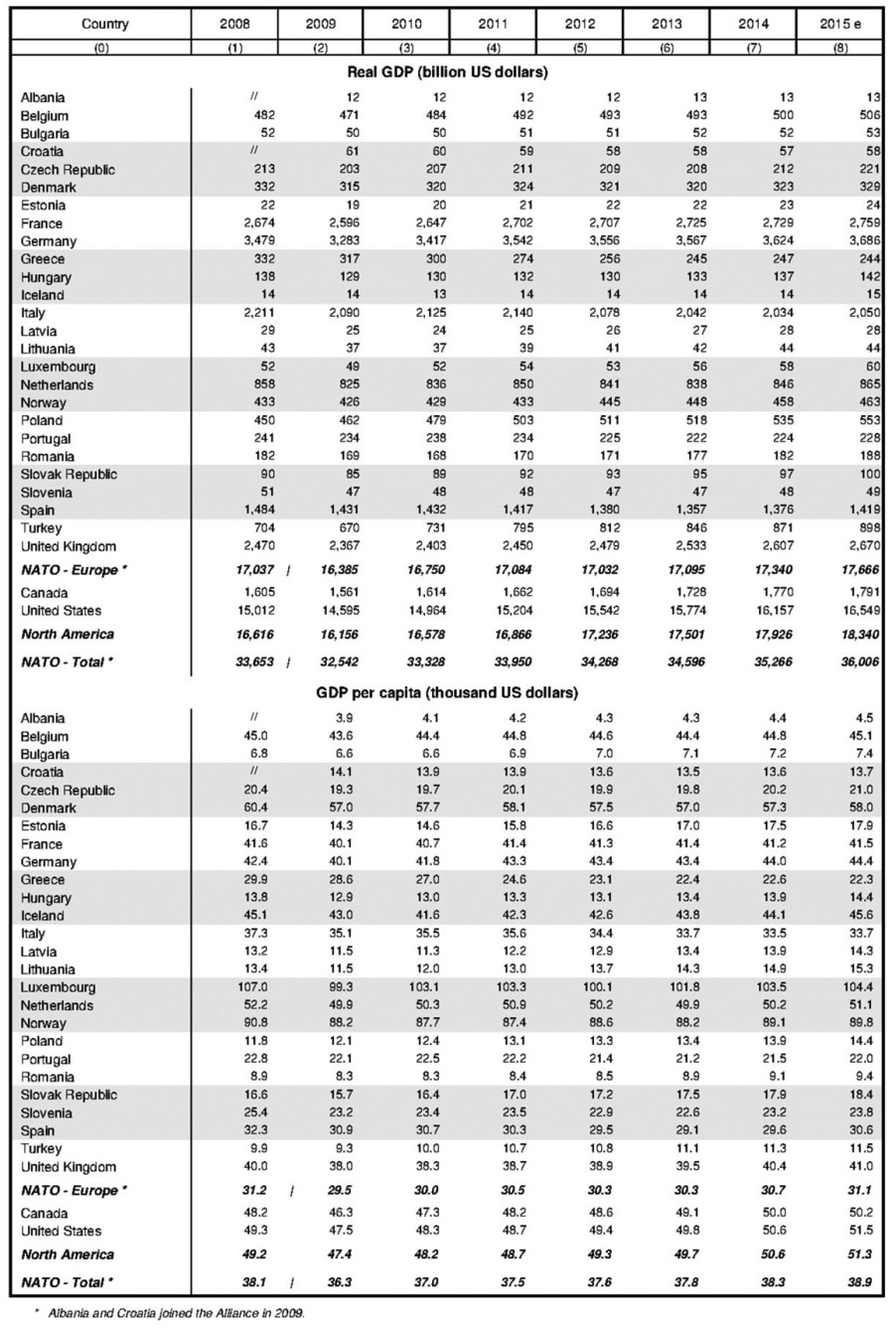

1. Соотношение экономики России и западной ЛЧЦ (без Японии, Австралии и др. стран) за 2008–2015 годы не только не изменилась в лучшую сторону, но и ухудшилось. Причем не только в абсолютных величинах, но и относительно душевого ВВП[2].

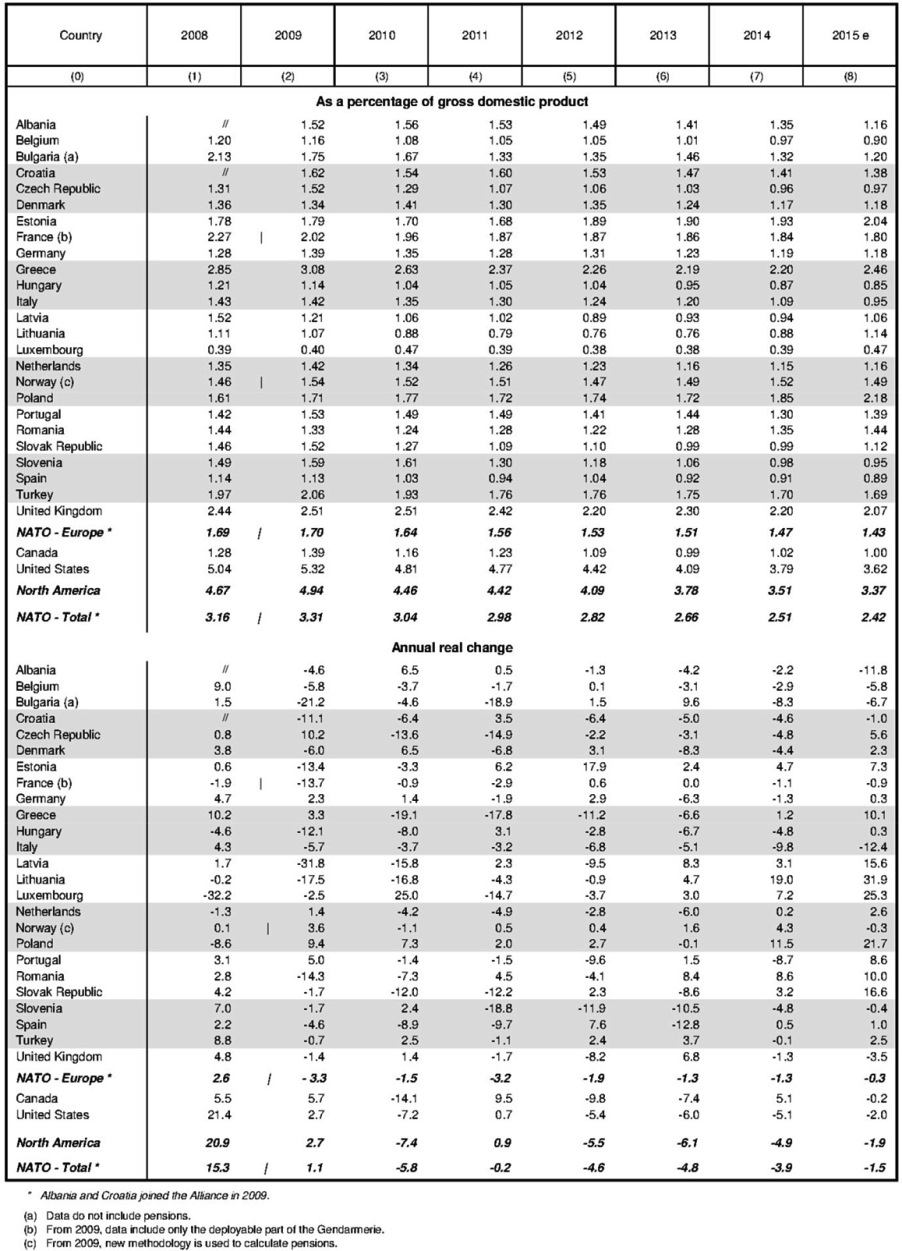

2. За эти же годы западная ЛЧЦ существенно улучшила показатель затратности своих военных расходов (на одного человека) и собственно количество военнослужащих[3] (рис. 2).

3. В эти же годы не произошло сколько-нибудь заметного сокращения технологического отставания России от Запада.

Рис. 1. ВП стран-членов НАТО (2008–2015 гг.)

Рис. 2. Военные расходы на одного человека и военнослужащего

Во-вторых, отставанием в качестве развития национального человеческого капитала (НЧК) и его институтов, что отражается непосредственно как на эффективности ВВСТ и ВС, так и на возможностях силового, но не военного использования других инструментов политики (СМИ, университетов, культуры и т.п.).

В-третьих, необходимости качественного изменения всей военной организации России, превращения ее из государственной в национальную систему и привлечения в ее деятельность институтов бизнеса, общества и личностей[4].

Реформа Вооруженных Сил в 2008–2009 гг. позволяют сделать, по мнению В. Сизова, ряд выводов о сущности современной военной политики России и о характере ее влияния на уровень военной безопасности страны.

1. Главными факторами, определяющими характер военной политики государства в последние годы, являются финансово-экономические возможности России и состояние глобальной среды безопасности.

Новая система международных отношений, обеспечивающая равную безопасность всех государств, в ближайшие годы создана не будет. В действующей системе международной безопасности Россия занимает особое положение, поэтому при обеспечении собственной безопасности она вынуждена учитывать необходимость парирования угроз любого характера и масштаба. Это вынуждает Россию расходовать огромные средства на обеспечение национальной безопасности.

2. Военный потенциал страны продолжает оставаться главным ресурсом обеспечения национальной безопасности РФ, причем поддерживается он, главным образом, за счет боевого потенциала ВС.

Поэтому военная политика России в целом не выходит за рамки «национальной обороны». Не растут показатели технического, научного, демографического и духовного потенциалов России, которые в современных условиях необходимо задействовать для обеспечения военной безопасности и значение которых в военных конфликтах будущего будет только возрастать.

Главная составляющая современного военного конфликта — информационно-идеологическая, то есть борьба за общественное мнение, за волю к сопротивлению после окончания начального этапа вооруженной борьбы на высоком технологическом уровне. Чтобы быть устойчивым в этом компоненте противоборства, одного «оборонного сознания» населения страны не достаточно. Необходимо реальное единство армии и народа. Защита общественного сознания должна стать одной из целей военной политики государства.

3. Теория и практика военной политики России сегодня не являются взаимосвязанными и взаимодополняющими.

Военная теория не дает практике реальных ответов на вопросы:

— каков возможный характер военных конфликтов будущего и сценарии участия в них России;

— какие государства являются потенциальными противники, а какие союзниками;

— в чем сущность новых способов и форм применения группировок ВС РФ;

— каковы современные особенности организации взаимодействия всех элементов военной организации государства для парирования нетрадиционных угроз национальной безопасности;

— какие негосударственные субъекты международных отношений могут обладать потенциалом вооруженного насилия и т.д. Практика военного строительства, в том числе последняя реформа ВС РФ, пока не дает военной науке практических примеров, требующих научного обоснования и внедрения.

4. Результаты первого этапа реформы Вооруженных Сил не способствовали повышению уровня военной безопасности государства. Потребуется еще несколько лет, прежде чем новые объединенные группировки войск (сил) на стратегических направлениях достигнут требуемого уровня боевой готовности. В мирное время возлагать задачи по обеспечению военной безопасности государства на средства ядерного сдерживания не всегда является оправданным.

Некоторые проблемы военной безопасности (повышение авторитета вооруженных сил как надежного института государства, повышение авторитета самого государства, определение нового статуса Вооруженных Сил в российском обществе) не могут быть решены в рамках военной организации государства, поскольку сегодня военная организация РФ не является системой в классическом ее понимании. Это, скорее, набор отдельных элементов без эффективных функциональных связей.

Совершенствование военной организации РФ не стало действенным механизмом развития политической и экономической системы государства, гражданского общества, а, следовательно, не является пока фактором устойчивого развития России.

[1] Фролов А. Л. Опасности на горизонте // Россия в глобальной политике. 2016. 13 января. — С. 51.

[2] Defence Expenditures of NATO Countries (2008–2015) Communique PR/CP(2016)011. 2016. 28 January. — P. 6 / http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_01/20160129_160128-pr-2016–11-eng.pdf

[3] Ibidem

[4] Подберезкин А. И. Стратегия национальной безопасности России в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.