Радикальные перемены в истории часто происходят удивительно внезапно, а иногда еще и довольно спокойно[1]

У. Перри, бывший министр обороны США

За относительно короткий период времени с начала 90-х годов по начало первого десятилетия нового века для США сложилась исключительно благоприятная МО и ВПО в мире, которую они справедливо рассматривали как позитивный результат их многолетних усилий в «борьбе с коммунизмом». Ситуация однако стала меняться, и достаточно динамично, по мере того, как с начала века ЛЧЦ стали превращаться в новые центры силы, претендующие не только на экономическую и финансовую, но и военно-политическую самостоятельность. Появился целый ряд государств и некоторые акторы (преимущественно исламской ЛЧЦ), которые поставили под сомнение право США контролировать мировую обстановку, причем эти сомнения очень быстро стали превращаться в «самостоятельные действия», противоречащие политике Вашингтона. Эту тенденцию в начале века представляли Ирак, Иран, Сирия, Ливия, Афганистан, а также целый ряд других стран, к которым по мере выздоровления стала присоединяться Россия и крепнущие Китай, Бразилия, Индия, Вьетнам и другие государства и отдельные акторы.

Эти тенденции впоследствии объединили такие универсальные понятия как «антиглобализм», «многополярность» и даже «международный терроризм», каждое из которых имело только весьма косвенное отношение к происходившим переменам в мире, главным из которых был в той или иной мере отказ субъектов МО признавать американское доминирование, оказавшееся «вдруг» таким не комфортным[2], с одной стороны, и откровенное стремление США силовым образом «установить закон и порядок», с другой.

Иными словами, к концу второго десятилетия ХХI века в мире сложилась острая военно-политическая ситуация как результат противодействия двух сильнейших тенденций — доминирования США и стремления ограничить это доминирование, - который стал во многом следствием субъективной и осознанной деятельности правящей элиты США. Этот субъективно-волевой политический вектор привел правящую элиту США к выводу, что с помощью реализации сценария «Военно-силового противоборства» она сможет не только сохранить, но и укрепить свой контроль в мире над развитием МО даже с учетом изменения в соотношении сил между ЛЧЦ и центрами силы[3].

Несколько позже, уже при «позднем» Б. Обаме, был сделан новый акцент — от «международных террористов» к «государствам-ревизионистам», в котором американская администрация уже подняла планку военно-политического противоборства до уровня борьбы с ЛЧЦ и новыми центрами силы. Очень точно этот переход охарактеризовал Б. Обама: «Последнее десятилетие наши военные кампании были направлены преимущественно против насильственных внешних сетей (так иногда назывались международные террористические организации — А.П.). Но сейчас и в обозримом будущем мы должны обращать более пристальное внимание на угрозы, возникающие от государственных акторов. Они в возрастающей степени угрожают региональной свободе и нашей территории. Особенное беспокойство вызывает распространение технологий баллистических ракет, высокоточного оружия, беспилотников, космическим и кибервозможностям, а также оружию массового поражения…»[4].

Таким образом, военно-силовая политика США последних десятилетий отчетливо делится на периоды:

— силового противоборства с СССР и коммунистическими странами (до 1991 года);

— силового противоборства за абсолютное доминирование в «однополярном мире» (1991 год — начало нового века);

— военно-силовое противоборство за сохранение своего доминирования со странами и акторами, представляющими «международный терроризм» (первое десятилетие и первую половину второго десятилетия);

— военно-силовое противоборство с «государствами-ревизионистами», которые покушаются на американское доминирование.

Как видно, во-первых, прослеживается абсолютная преемственность и последовательность, когда политика одной администрации продолжает политику другой. Во-вторых, смена акцентов не меняет приоритетов и методов силовой политики, меняя (корректируя) точки приложения усилий внешней политики США.

Единственной особенностью, пожалуй, становится акцент на развитие силовой эскалации, постоянном повышении «ставок» с тем, чтобы заставить своих оппонентов «дрогнуть» и отступить. Этот сценарий политического поведения исходит из неизбежности эскалации, которая должна сопровождаться постепенным усилением военных элементов в силовой политике до такой степени, пока это не станет доминирующей тенденцией. Основанная на этом сценарии стратегия «силового принуждения» предполагает, что в качестве инструментов силы могут использоваться любые средства и способы — от традиционно относящихся к инструментам «мягкой силы» до массированного применения ЯО.

Такое системное, одновременное и комплексное использование всех силовых инструментов политики при заведомо искаженном ин- формационно-пропагандистском освещении (точнее — дезинформационном освещении) получило название политики «новой публичной дипломатии», а именно — войны в условиях массированной дезинформационной кампании[5].

В США, как ни странно, полагают, что именно Россия наиболее успешно использует новые силовые возможности для получения практических политических результатов. И действительно, если посмотреть на период с 2008 года по конец 2017 года, то можно «вдруг» обнаружить, что Россия взяла под контроль Абхазию и Северную Осетию, вернула Крым, удержалась в Приднестровье, создала буферные республики на западном стратегическом направлении, обеспечила победу Асада в Сирии и взяла под контроль Северный морской путь. Возможно, Россия и не взламывала американские машины для голосования. Однако она избирательно и целенаправленно распространяла в социальных сетях ложную и искаженную информацию, иногда используя при этом материалы, добытые с помощью хакеров, и формировала фактические информационные альянсы с определенными группировками в Соединенных Штатах.

В результате она, по-видимому, сумела выиграть важную битву, причем большинство американцев этой битвы даже не заметили. Американская избирательная система — это сердце самой могущественной демократии в мире, а теперь, благодаря российским действиям, мы спорим друг с другом и сомневаемся в ее легитимности. Фактически мы воюем сами с собой, и при этом враг не нанес по нам ни одного физического удара. «Информационное противоборство открывает широкие асимметричные возможности по снижению боевого потенциала противника», — писал Герасимов (он также указывал на возможность использовать «внутреннюю оппозицию для создания постоянно действующего фронта на всей территории противостоящего государства»)[6].

Не все специалисты по России считают Доктрину Герасимова важным явлением. Некоторые называют ее просто новой, отчетливо сформулированной версией того, что русские делали с давних пор. Некоторые полагают, что значение Путина сильно раздуто, и что не стоит считать его всемогущим или видеть в нем сказочное чудовище. Некоторые подчеркивают, что из-за борьбы между олигархическими фракциями в Кремле, действия русских лишены единой стратегической цели. Однако Россия, бесспорно, систематически вмешивается в дела других стран на разных уровнях одновременно. Ее методы ставят нас в тупик, потому что мы не всегда понимаем, как они работают на практике. Ведь, как и любая стратегия партизанских действий, они предполагают экономию ресурсов и децентрализацию, в связи с чем их трудно выявлять и отслеживать. Вдобавок, со стратегической точки зрения, задачи России выглядят для нас непривычно. Кремль не делает ставку на победу той или иной силы — он ослабляет врага и создает обстановку, в которой проигрывают все, кроме него самого[7].

В этом и заключается главная сильная сторона теневой войны в стиле Герасимова. Очень трудно противостоять врагу, которого ты не видишь и в существовании которого даже не до конца уверен. Однако этот подход все же далеко не идеален. Доктрина Герасимова основана на скрытом манипулировании, что делает ее крайне уязвимой. Она начинает рушиться, стоит пролить свет на то, как она работает, и какие цели перед собой ставит. Это требует лидерских качеств и ясного видения угрозы, примером чего стала Франция, правительство которой перед президентскими выборами сумело сплотиться и предупредить избирателей о российских информационных операциях. А вот Америка пока остается впотьмах. Она не только не переходит в наступление, но даже не обороняется.

Иными словами, новый характер политики и войны — объективная реальность, которую максимально полно пытаются использовать в тех странах, где осознали эти особенности и где есть необходимые для этого ресурсы[8].

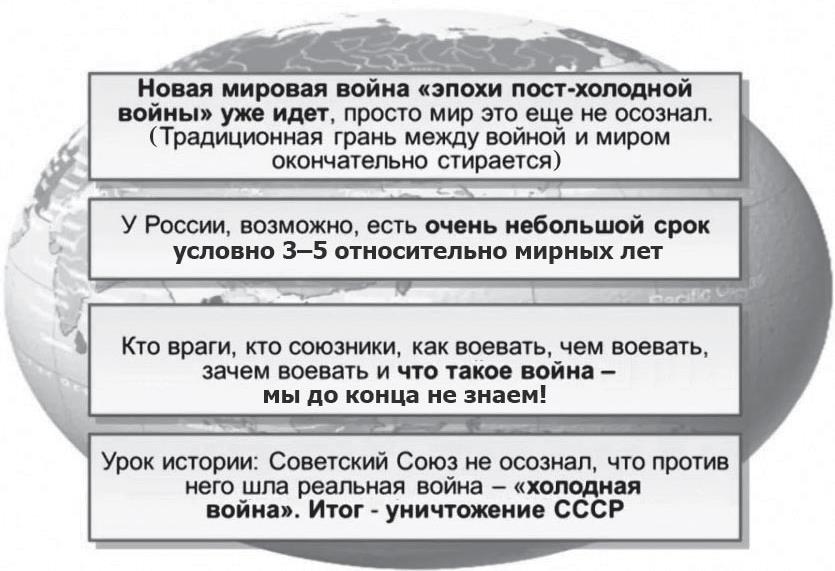

Очень формализовано эту ситуацию эскалации одним из первых изобразил еще в 2014 году советник НГШ ВС РФ полковник И. Попов[9].

Рис. 1. Геополитическая ситуация в мире: ключевые положения оценки МО в начале XXI века

С тех пор прошло более трех лет, за которые стало окончательно ясно, что эскалация силовой политики принуждения России только усиливается. Практически ежедневно появляется какая-то инициатива США или их союзников, направленная на обострение ВПО. За всеми этими особенностями в развитии ВПО в мире, в конечном счете, стоят США и их политика, особенности которой необходимо тщательно изучать. Они (эти особенности) развития США во многом предопределяют характер современной МО и ВПО. Поэтому состояние и перспективы развития США имеют для России исключительно важное значение.

При этом надо понимать, что развитие США во многом находится под влиянием их отношений с другими ЛЧЦ и государствами, прежде всего, китайской, индийской и исламской. Если рассмотреть эти отношения в качестве приоритетов политики США, то в сентябре 2017 года Д. Трамп на Генеральной ассамблее ООН в своей во многом программной речи в ООН дал понять, что среди приоритетов его внешней политики находятся отношения с китайской, исламской и российской ЛЧЦ.

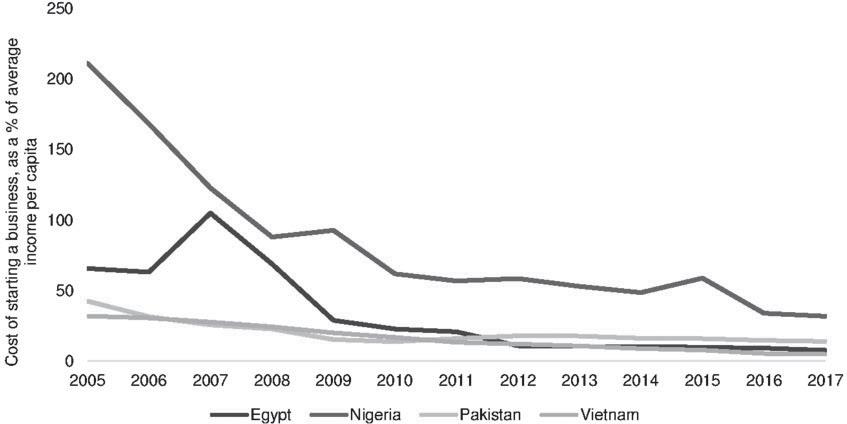

Можно ожидать, что, учитывая темпы роста ВВП и населения, в среднесрочной перспективе неизбежно в число приоритетов войдут отношения с латиноамериканской, индонезийской и другими ЛЧЦ, среди которых особенно быстро развиваются (и будут, по оценкам экспертов, развиваться с опережением) такие страны и ЛЧЦ, как Индия, Пакистан, Вьетнам и др., что видно на следующем примере роста бизнес активности.

Рис. 2. Стоимость начала собственного бизнеса в развивающихся странах[10]

Из графика, в частности, видно, что стремительно растет в бизнесе активность, которая, помноженная на быстрый рост населения этих стран, неизбежно приведет к опережающим темпам роста их ВВП (по некоторым оценкам, до 10–11%).

Таким образом, состояние и будущее США во многом предопределяется как их отношениями с другими ЛЧЦ, так и политикой по усилению военно-силового противоборства в мире. Подобное видение отношений между ЛЧЦ с начала XXI века и их влияние на США, пока еще не стало общепринятой нормой в России, не только в официальных документах, но и научных исследованиях фактически игнорируется влияние этих факторов. Однако, постепенно, в особенности, после военного конфликта в Грузии в 2008 году, и затем на Украине, это понимание стало охватывать все большую часть российской правящей элиты, которая пока что продолжает игнорировать зависимость союзников и партнеров США от проводимой ими политики, которая стала фактически политикой военно-политической коалиции[11].

Подход Д. Трампа, который вносит коррективы в политику США, заключается в корректировке отношений с союзниками и партнерами. Он выражается, на мой взгляд, в следующем:

— формировании широкой военно-политической коалиции, в которую входят не только страны-члены НАТО, но и более широкий круг государств, состоящий из нескольких «окружностей» — от членов союза до членов коалиции, где совпадают определенные интересы;

— препятствие другим ЛЧЦ создавать такие же союзы и коалиции, противостоящие США;

— увеличение «совокупной мощи» коалиции западной ЛЧЦ за счет привлечения других союзников и партнеров.

Ключом, сутью понимания политики США, на мой взгляд, является описанный еще в начале 90-х годов XX века С. Хантингтоном «неизбежный конфликт цивилизаций»[12], оценку которого старались долгое время не замечать даже тогда, когда они подтверждались на самом высоком политическом уровне. Так, в июле 2016 года на съезде Демократической партии США Б. Обама сказал о неизбежном конфликте геополитических интересов двух центров силы — России и США. Аналогичные многочисленные признания звучат и от союзников США в Европе и в АТР. Адмирал флота США Гарри Харрис, например, заявил, что США являются «тихоокеанской нацией, лидером и силой». «Мы верим в мир с помощью силы, умная сила поддерживается грубой силой. И тяжелая сила корабля лично посылает сигнал нашим друзьям и противникам, что наше внимание четко сфокусировано на Индо-Азиатском-Тихоокеанском регионе».

Тем самым, на мой взгляд, к 2018 году США уже сформулировали «повестку дня» на XXI век, которую можно сформулировать следующим образом: «Сохранить за США возможности контроля над развитием военно-политической обстановкой и финансовой обстановкой в мире» в долгосрочной перспективе.

Учитывая неизбежное усиление других ЛЧЦ, США осознают, что добиться этого можно только при сохранении превосходства в трех (исключительных и обязательных) областях, угрозу которому еще Б. Обама назвал наиболее актуальной[13]:

— в технологической и научной области;

— в области военно-технического противоборства, ВВСТ и военных бюджетов;

— в качестве лидера западной ЛЧЦ и широкой военно-политической коалиции.

Автор: А.И. Подберёзкин

[1] Перри У. Мой путь по краю ядерной бездны.- М.: Политическая энциклопедия, 2017, с. 121.

[2] Надо признать, что и Россия во многом воспринимала американские трактовки действительности вплоть до 2008 года. Даже в Военной доктрине (в редакции 5 февраля 2010 года) приоритет отдавался борьбе с международным терроризмом.

[3] Подберезкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в ХХI веке/ А.И. Подберезкин; Моск. Гос. Ин-т междунар. Отношений (ун-т) М-ва иностр. Дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований.- Москва: Издательский дом «Международные отношения», 2018.- 1596 с, СС. 25-59.

[4] The National Military Strategy of the United States of America 2015. - Wash., June 2015, P.3.

[5] См. подробнее: Подберезкин А.И. Взаимодействие официальной и публичной дипломатии в противодействии угрозам России / В кН.: Публичная дипломатия: теория и практика: Научное издание под ред. М.М. Лебедевой.- М.: Аспект Пресс, 2017, СС.36-54.

[6] Маккью М. Доктрина Герасимова // Политико, 06.09.2017.

[7] Там же.

[8] Подберезкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в ХХI веке/ А.И. Подберезкин; Моск. Гос. Ин-т междунар. Отношений (ун-т) М-ва иностр. Дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований.- Москва: Издательский дом «Международные отношения», 2018.- 1596 с, СС. 25-59.

[9] Попов И.М. Доклад «Война — это мир: невоенные аспекты обеспечения безопасности государства. 2014. Апрель. — М.: МГИМО-Университет / http:// eurasian-defence.ru/

[10] The Long View How will the global economic order change by 2050? / http://pic.an2k.net/pwc.php

[11] Подберезкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в ХХI веке/ А.И. Подберезкин; Моск. Гос. Ин-т междунар. Отношений (ун-т) М-ва иностр. Дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований.- Москва: Издательский дом «Международные отношения», 2018.- 1596 с, СС. 25-59.

[12] Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.- М.: АСТ, 2016, СС.36-39.

[13] The National Military Strategy of the United States of America 2015. - Wash., June 2015, P.3.