Сегодня различные отечественные и западные исследовательские институты, мозговые центры и отдельные эксперты предлагают свое видение будущего системы международных отношений, центров влияния и притяжения. Самый беглый обзор литературы по вопросам прогнозирования военно-политической ситуации позволяет обнаружить различные методологические подходы к прогнозированию будущего акторов системы международных отношений:

- структуралистский подход – описание текущей ситуации, конкретных трендов, на основе которых строятся прогнозы;

- натуралистический подход, который подразумевает построение математических моделей и индексов, позволяющих осуществлять прогнозы;

- комплексный подход, совмещающий два подхода, указанных выше.

«Глобальные тенденции – 2030: Новые миры»

Одним из наиболее известных западных аналитических центров является американский аналитический центр «Национальный совет по разведке», опубликовавший в 2013 г. доклад «Глобальные тенденции – 2030: Новые миры». На сайте проекта «Глобальные тенденции – 2030»[1] опубликовано множество статей, посвященных самым различным вопросам. Сам доклад представляет собой «выжимку» статей, подготовленных экспертами центра, и модели, построенные исследователями.Таким образом, подход, примененный в данной работе можно считать «комплексным».

По мнению экспертов исследовательского центра, благодаря развитию коммуникационных технологий влияние на международной арене перейдет от стран, формальных членов системы международных отношений (далее – СМО), к сетям, объединяющим различных по своему статусу акторов. Для построения прогноза используется модель, характеризующая степень влияния страны в СМО, индекс мощи в мировом масштабе (GlobalPowerIndex)[2]. Индекс вычисляется на основе следующих показателей: ВВП, размер населения, военные расходы, уровень развития технологии, качество здравоохранения, уровень образования, качество управления.

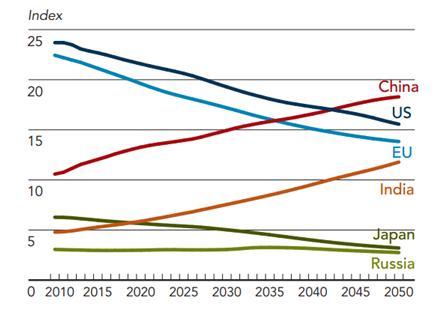

Рис. 1. Изменение показателя индекса[3]

В соответствии с построенными линиями трендов влияние ЕС, Японии и России на международной арене будет снижаться.

В докладе выделяется два компонента силы государства:

- относительная «сила дипломатии» – показатель, характеризующий организационный ресурс, количество посольств, количество документов ООН, подписанных и ратифицированных конкретной страной,

- относительная «материальная сила» – показатель, агрегирующий значения ВВП, размера населения, военные расходы и уровень развития технологий.

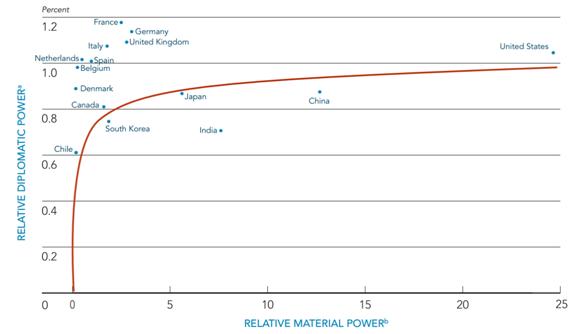

Рис. 2. Показатели относительной мощи стран[4].

По прогнозу аналитического центра значительный вес на международной арене сохранят страны, у которых оба показателя имеют высокие значения: США, Китай.

Совокупный потенциал страны в МО рассчитывается на основе следующих блоков показателей:

- экономического;

- военного;

- политического;

- технологического;

- мягкой силы.

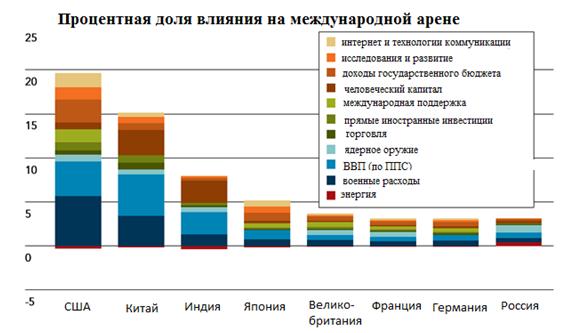

Рис. 3. Процентная доля влияния на международной арене[5]

По оценке аналитиков, Россия занимает лишь восьмое место по совокупному потенциалу, что свидетельствует о слабости позиций РФ на международной арене.

На основе этих показателей в докладе рассматриваются различные сценарии развития международной обстановки для США, ЕС, России, Китая, Индии, стран Африки и Латинской Америки.

Как говорилось выше для характеристики сегодняшнего военно-политического взаимодействия и построения прогнозов ряд исследовательских центров, использует натуралистический подход, в основе которого лежит исследуемая математическая модель или индексный показатель.

«Глобальные стратегические тенденции – до 2040»

В 2010 г. английским аналитическим «Центром развития, концепций и доктрин» в рамках проекта министерства обороны Великобритании был подготовлен доклад «Глобальные стратегические тенденции – до 2040»[6].

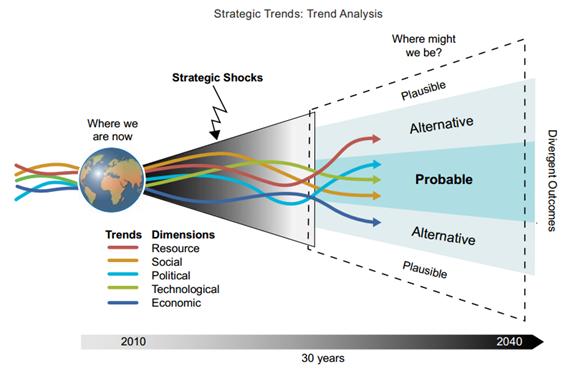

Методология, описанная в исследовании сводится к прогнозированию различных сценариев развития ситуации по трем ключевым темам:

- человеческая среда,

- изменения на мировой арене,

- вопросы и вызовы безопасности – с учетом возможных стратегических шоков (см. рисунок 4).

Рис. 4. Мировые стратегические тенденции: оценка результатов[7]

Эпоха 2040-х гг. станет временем перемен и нестабильности. Однополярный мир станет многоцентричным, а решающая роль в МО перейдет к странам востока. Гегемонии США наступит конец, хотя Америке, вероятно, удастся сохранить лидирующую позицию в области вооружения. Подъем таких стран как Китай не стоит переоценивать, имея в виду их внутренние проблемы. Процесс глобализации усилит взаимозависимость различных стран. Это приведет к более высоким рискам для участников мировой экономической системы.

Одной из основных угроз останется распространение современных технологий военного назначения, в том числе оружия массового уничтожения (ОМУ).

Террористические группы рано или поздно получат доступ к ОМУ. Многие страны смогут разработать баллистические управляемые ракеты, способные доставлять химическое, биологическое, радиационное и ядерное оружие. Системы противоракетной обороны могут снизить определенные риски, но они вряд ли способны снять вопрос противоракетной безопасности с повестки дня. Государственные и негосударственные структуры будут существовать в условиях соревнования. Все акторы будут стремится использовать любые методы в условиях конфликта: конвенциональные, неконвенциональные, асимметричные. Инновационные технологии коммуникации позволят создать сетевые аудитории, что станет одновременно и новым вызовом, и возможностью для проведения военных операций. Конфликтующие стороны будут активно использовать СМИ и политические системы друг друга. Страны будут более активно привлекать третьи стороны к ведению конфликта с целью минимизации рисков.

В докладе выделяется ряд последствий для мировой безопасности, вызванных описанной ситуацией:

- Вооруженные конфликты станут более частым явлением;

- Будущие конфликты будут трудно прогнозируемыми и отличаться особой жестокостью. Все чаще участники конфликтов будут прибегать к асимметричным методам ведения войны.

- Граница между государственными, спонсируемыми странами, негосударственными акторами будет размыта. Новые технологии – новые средства нанесения урона противнику.

- Мягкая сила будет все чаще использоваться для достижения политических целей.

- Вероятность получения ОМУ террористами возрастет, как и вероятность использования ядерного оружия.

- Изменение баланса сил, вероятно, будет сдерживать военные интервенции стран за пределами их зоны ответственности. В таких условиях противники будут вынуждены привлекать третьи стороны для ведения боевых действий, осуществлять кибер-атаки и другие неконвенционные методы.

- Запад потеряет качественное преимущество в некоторых видах вооружений, что изменит западную парадигму ведения войн: технология имеет большее значение, чем количество.

- Робототехника, когнитивная наука, компьютерная техника, энергоэффективные технологии и нано технологии резко улучшат возможности боевых систем.

- Поставки вооружений значительным образом интернационализируются. Само оружие станет более мобильным и легким в использовании.

- Будут возникать шоки стратегического значения, хотя их характер остается непредсказуем.

- Успех в конфликтах будущего напрямую зависит от качества знаний о противнике.

В докладе приводятся прогнозы относительно будущего США, европейских держав, России, Китая, Индии, Бразилии, Турции, Ирана, и других «набирающих силу держав».

Индекс боевой мощи в мировом масштабе

Одним из наиболее известных является Индекс боевой мощи в мировом масштабе (GlobalFirePowerIndex)[8]. Данный проект представляет уникальную аналитическую работу по оценке боевой мощи современных военных держав. Авторы не учитывают ядерный фактор при построении индекса, так как целью исследования является оценка военного потенциала страны в условиях конвенциональной войны на суше, воде и в воздухе с учетом логистики, финансовых показателей и географического расположения. Данный индекс рассчитан на основе 40 различных показателей, взятых с определенными весами. После чего результаты дополняются рядом факторов: военный потенциал страны увеличивается при низком энергопотреблении, снижается – при высоком, наличие прибрежной границы с другими странами также снижает показатель.

Индекс компонуется из шести блоков показателей: численность сил, наземные системы, воздушная мощь, надводный и подводный флот, ресурсы, логистическое обеспечение, финансовые ресурсы, географические показатели. После чего формируются региональные списки. После учета прочих условий[9] формируется общий рейтинг. Окончательный рейтинг стран по «боевой мощи» также опубликован на странице сайта[10]. Россия занимает второе место в списке, после США.

Прогнозы относительно будущего акторов в международных отношениях до 2030г.

Структуралистский подход используется в докладе «Прогнозы относительно будущего акторов в международных отношениях до 2030г.»[11]

По мнению авторов, мир не будет однополярным к 2030 г. США станут лидером в новой многоцентричной системе. Причины этому: неэффективность военных кампаний в Ираке и Афганистане, критика в адрес односторонней политики США, усиление России и КНР, финансово-экономические проблемы в США. Авторы отмечают, что способности союзников США участвовать в конвенционной войне постепенно снижаются, следовательно, количество баз, на которых могут присутствовать США также будет снижаться. Это приведет к развитию БПЛА и автоматического оружия, где США уйдут далеко вперед по сравнению с другими странами.

Основным конкурентом США признается Китай. Экономика КНР останется относительно стабильной до 2020 г. и будет зависеть от способности политической элиты проводить необходимые реформы. Снижение темпов экономического роста неизбежно скажется на настроениях населения. Развитие экономики КНР приведет к увеличению разрыва между классами, повышению спроса на энергию, нехватке электричества, старению населения и ухудшению экологии в городах. Тайвань и Корейский полуостров останутся насущными проблемами для КНР. Китай будет стремиться закрепиться в своем регионе, в то время как присутствие США станет проблемой для КНР, угрозой его национальным интересам.

Экономический рост Индии продолжится и может привести к сокращению числа бедных и улучшению медицинских условий. Необходимы внешние инвестиции для улучшения инфраструктуры. Индия и Пакистан могут достичь прагматического решения конфликта. Проблемой для Индии остается «климатический фактор». Наводнения, засухи или тайфуны могут крайне сильно ударить по стране и прилегающим государствам. Это приведет к увеличению потока беженцев в первую очередь в КНР и Центральную Азию, что, в свою очередь, вызовет рост напряженности вплоть до закрытия границ.

К 2030 г. Россия станет одной из полноценных великих держав в военном, политическом и экономическом отношении. Ядерное оружие останется основным фактором, не допускающим войны между великими державами. Режим в России останется умеренно авторитарным. Россия расширит свои связи с Центральной, Южной и Восточной Азией, а также рядом Ближневосточных стран, что увеличит ее внешнеполитический ресурс. Если Россия не придет к диктатуре, есть основания полагать, что отношения РФ с Западом улучшатся, усилится сотрудничество с НАТО и ЕС. Белоруссия останется ближайшим союзником России. Украина же останется в поле влияния России. К 2030 г. влияние России значительно ослабнет в Регионе Центральной Азии и Кавказа. Этим скорее всего воспользуется НАТО и двинется в Грузию и Азербайджан. ШОС наоборот усилит натиск на Киргизию, Таджикистан. Давление со стороны НАТО может привести к ухудшению отношений России с рядом центрально-азиатских стран (в первую очередь с Грузией и Узбекистаном). Вместе с тем, проблема регионального терроризма останется нерешенной. Именно это обусловит постоянное присутствие НАТО в регионе.

«Арабская весна» может сплотить ряд ближневосточных стран, что приведет или к напряженности в регионе или к консервации ситуации. Арабские волнения заставят Иран выделять больше средств на обеспечение безопасности, что приведет к разработке ядерного оружия. Это вновь существенно обострит отношения Ирана с Западом и Израилем. Северная Африка будет находиться в относительно стабильной ситуации. Однако региональный терроризм будет постоянно мешать развитию. Такие режимы как в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии могут модернизироваться в более авторитарно-умеренные. Это положительно скажется на отношениях этих стран с Западом, что может привести к усилению. С другой стороны, рост влияния Саудовской Аравии может подтолкнуть страну к созданию ядерного оружия, что вызовет осложнение отношений с США.

Ближневосточные страны не будут представлять существенную угрозу для Европы (угроза исламизма и терроризма крайне мала). Африка представляет угрозу только в качестве источника незаконной миграции. Страны Южной Африки будут «тянуться» за ЮАР и постепенно развиваться. Страны Западной Африки будут и дальше страдать от ряда проблем: пиратство Сомали, терроризм, СПИД и нехватка ресурсов. Страны Восточной Африки испытают резкий экономический подъем в случае обнаружения ресурсов на шельфе.

Что касается стран Латинской Америки, Бразилия будет стремиться стать региональным лидером. Неизбежно встанет вопрос о том, поведет ли Бразилия остальные страны континента в сторону большей независимости от Запада (очередной «левый поворот») или наоборот, к сотрудничеству. Вероятно, что произойдет криминализация территории на границах Бразилии, Аргентины и Парагвая.

Страны Северной Европы уже сегодня сталкиваются с множеством проблем: старение наций, увеличение нагрузки на систему здравоохранения и рынок труда. Все это заставит страны войти в разные региональные организации. Ресурсы в Северном море постепенно истощатся. Экспертами прогнозируется активизация добычи нефти и газа в Северном Ледовитом Океане и Баренцевом море, что резко осложнит отношения этих стран с Россией. В случае невозможности решить проблему дипломатическим путем возможен вооруженный конфликт.

НАТО сохранит роль политической и военной организации, призванной стабилизировать ситуацию в мире. США постепенно будут делиться своим вооружением с европейскими членами, чтобы противостоять новым угрозам. Однако новые международные вызовы потребуют более тесного сотрудничества с Россией.

Мир в 2030 г.

Широко обсуждаемым в экспертной среде является доклад Дж. Найя, опубликованный в рамках проекта Американского аналитического центра «Национального совета по разведке»: «Мир в 2030 г.»[12]

Согласно докладу, в мире не будет единственной державы гегемона. Это обусловлено четырьмя мегатрендами: рост общемирового среднего класса, транзит сил от государств к сетевым структурам и коалициям, демографические изменения вследствие урбанизации и миграции и повышение спроса на еду, воду и энергию.

США останутся державой «первой среди равных, но в многоцентричном мире». Конфликты перейдут из межгосударственных на более высокий уровень.

Китай может догнать и даже перегнать США к 2020 г., но это приведет к перегреву экономики КНР. У США, по мнению эксперта, достаточно потенциала и внутренних ресурсов, чтобы к 2030 г. вновь захватить лидерство. Более того, международной сообщество глубоко убеждено в том, что лучше некая стабильность при гегемонии США, чем полная анархия. ЕС, КНР, Россия не заменят США в роли мирового жандарма. Кроме того, современные страны не стремятся к мировому господству.

Согласно национальной стратегии Обамы от 2010 г. – международные отношения – это игра с ненулевой суммой. То есть, в ряде случаев допускается, чтобы на некоторое время лидерство переходило к другому государству (например, Китаю при экономических проблемах или ЕС при климатических). Госсекретарь Клинтон заявила, что это символизирует начало эпохи “умной силы” (smartpower) - нужен баланс между жесткой и мягкой силой. А мир надо воспринимать, не как многоцентричный, а как мульти-кооперативный. Речь идет о возможности создания коалиций для решения конкретных проблем.

НАТО в 2030: о будущих тенденциях

Похожая идея встречается в докладе «НАТО в 2030: о будущих тенденциях»[13] М. Родса, опубликованного Европейским Центром исследований по вопросам безопасности. В феврале 2011 г. генеральный секретарь НАТО Андерс ФогРасмуссен заявил, что общий военный бюджет европейских членов НАТО снизился до отметки в 45 млн. долл. за 2 года, а доля расходов США в общем бюджете возросла до 75% по сравнению с 50% десять лет назад[14]. Военные расходы КНР за последнее десятилетие выросли в 3 раза, а Индии на 60%[15].В этой связи логичным шагом со стороны США представляется прекращение избыточного инвестирования в недостаточно эффективные структуры НАТО и переориентация на другие виды двустороннего и многостороннего партнерства в области безопасности[16].

Ключевым вопросом для НАТО является переоценка основной задачи (цели) организации. Изначальной задачей являлось сдерживание СССР, а позже России, однако сейчас США делают акцент на обеспечении коллективной безопасности и борьбе с новыми угрозами, такими как терроризм, энергетическая безопасность, противоракетная безопасность. Актуальными проблемами для НАТО являются факты взлома центральной командной сети США в 2008 г. иностранной спецслужбой[17],разногласия относительно проекта газопровода «Северный поток»[18], отсутствия консенсуса по вопросам борьбы с изменением климата на саммите в Копенгагене в 2009г.

Другим проблемный вопросом для НАТО является вопрос расширения. С одной стороны, расширение НАТО воспринимается как определенных успех, с другой стороны, за небольшим исключением, вступление в НАТО новых союзников значительно «размывает» военный потенциал[19]. НАТО предоставляет и дипломатическую основу, и материальное обеспечение для реализации рискованных задач[20]. Участие в подобных операция фактически стало обязательным для стран, стремящихся к более тесному сотрудничеству с НАТО или членству в организации. Министр обороны США Д. Рамсфилд выразил мнение о том, что «задача должна определять состав коалиции».

Сценарии для НАТО в статье представлены в порядке от наиболее вероятного к наименее вероятному, от наиболее неблагоприятного к лучшему из возможных.

- Безразличие и неактуальность. Влияние США снижается. Экономический рост, вызванный технологическим подъемом, к 2020 г. нивелируется из-за недостаточного финансирования социальных программ. После недолгого затишья, в системе международных отношений вновь возникают серьезные противоречия. В результате динамичного роста стран Азии, а теперь и Африки, центральным в системе МО становится регион Индийского Океана[21]. В Европе ряд стран расформировали свои вооруженные силы. В 2024 г. США выводит последние войска с территории Европы. Формально НАТО продолжает существовать. К альянсу присоединяются некоторые Балканские страны. Реальные достижения осуществляются лишь по линии обеспечения информационной безопасности.

- Новая Холодная Война. КНР превосходит США по объему ВВП и военным расходам. Процесс мирной реинтеграции Тайваня значительно укрепляет экономические и военные позиции КНР. США выводят войска с территории Южной Кореи после объединения полуострова. Меркантилистская экономическая политика Китая затрагивает интересы Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, США и Европы. К власти в КНР приходят умеренные националисты. Только Россия может изменить ситуацию. Попытки координации усилий с КНР против США[22] обернулись для России провалом из-за двусторонних споров с самим Китаем. Отношения между КНР и РФ становятся все более конфликтными. Пытаясь защищать свои национальные интересы Россия подает заявку на вступление в НАТО. Эту инициативу поддерживают все страны по обе стороны Атлантического океана. Таким образом, разрешается вопрос о ПРО.

- Мировое демократическое сообщество. Успех сил НАТО в Ливии поспособствовал решению вопроса об оказании военной помощи новому правительству в Сирии. Легковооруженные миротворцы НАТО начинают участвовать в урегулировании Арабо-Израильского конфликта. Под давлением со стороны России и Китая Иран был вынужден сесть за стол переговоров с США, несмотря на разногласия между странами. Расходы европейских стран на вооружение по прежнему не превышают 2 % ВВП, однако переход к «умному оружию» и единому международному военному бюджету стран НАТО позволит сделать качественный скачок в обеспечении коллективной безопасности.

Глобальное будущее Европы 2030-2050

Экспертной группой Европейской Комиссии был подготовлен доклад «Глобальное будущее Европы 2030-2050»[23], одним из разделов которого посвящен вопросам геополитики. Авторы проекта считают, что 2050 гг. станут эрой нестабильности. В этот период мир столкнется с проблемами изменения климата, ростом мирового населения, нехваткой ресурсов, возрождением идеологий, угасанием запада и возвышением востока. Эксперты видят единственную возможность справится с этими вызовами в создании новой эффективной демократической системы мирового управления.

Серьезной угрозой для мирового сообщества останутся «политические объединения, в основе которых лежит религия, зеленые радикалы, ультра-правые и страны, движимые идеологией».

После 2040 г. решающая роль в МО перейдет к странам востока, которые сумеют сократить технологическое отставание от запада, значительно усилить свои вооруженные силы, начать производить и экспортировать продукцию военного назначения[24]. Оружие направленной передачи энергии (лазерное оружие), космические и кибернетические технологии будут широко доступны как для государств, так и для других структур. К 2040 г. останется мало причин полагать, что обстановка в мире станет более стабильной, чем сейчас. Перечисленные выше угрозы усилят степень конфликтогенности. Мировая война, война между европейскими державами, война между либеральными демократиями маловероятны. Однако разногласия по вопросам границ и доступа к ресурсам могут возникать, что может приводить к ограниченным с точки зрения сил и средств вооруженным конфликтам. Нельзя исключать того, что западные страны могут вступить в коалицию для борьбы с противником, который может их превосходить в силах и средствах. Очевидно то, что потенциальные противники будут иметь доступ к дешевым, но высокоэффективным технологиям[25].

Поддержание европейской безопасности требует комплексного подхода: на национальном уровне и на общеевропейском уровне. Для Европы критически важно иметь мобильные войска для участия в различных типах операций по урегулированию кризиса в составе различных коалиций ЕС, ООН, НАТО или каких-либо других. Сегодня задача обеспечения безопасности лежит не только правительствах, но и обществе, в том числе на частных бизнес структурах.

Автор: Ян Чижевский, Центр военно-политических исследований, 16.01.2014

[1]URL: www.GT2030.com

[2]Global Trends 2030: Alternative Worlds // a publication of the National Intelligence Council. – URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/12/global-trends-2030-november2012.pdf

[3] Global Trends 2030: Alternative Worlds (publication of the National Intelligence Council). - С. 17.

[4] GlobalTrends 2030: AlternativeWorlds (publication of the National Intelligence Council). - С. 18.

[5] UK Development, Concepts and Doctrine Center (2010) Global Strategic Trends out to 2040.

[6] URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33717/GST4_v9_Feb10.pdf

[7] Глобальные стратегические тенденции – до 2040.- С. 7.

[9] Источниками данных являются: US Library of Congress; CIA.gov/CIA World Factbook; EIA.gove; Wikipedia.com; energy.eu; SIPRI.org.

[14] J. Blitz, “NATO Chief Warns Europe over Defence Budgets,” Financial Times, 8 February 2011.

[15] A.F. Rasmussen, “NATO After Libya,” Foreign Affairs, July/August 2011, p.3. As calculated by the Stockholm International Peace Research Institute.

[16] K. Schake, “The Allies we Need”, The American Interest, May/June 2011, p.55.

[17] W. Lynn, “Defending a New Domain: The Pentagon’s Cyberstrategy,” Foreign Affairs, September/October 2010.

[18] M. Hulbert, “Plea for a Bold Strategic Energy Shift: Brussels Should Bet on Beijing,” European Energy Review, 11 July 2011.

[19] A. Michta, The Limits of Alliance: The United States, NATO, and the EU in North and Central Europe, Lahman, MD: Rowman and Littlefield, 2006, p.17

[20] W. Clark, Waging Modern War^ Bosnia, Kosovo, and the Future of Conflict, New York: Public Affaires, 2001, p.14.

[21] R. Kaplan, Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power, New York^ Random House, 2010.

[22] R Kagan, The Return of History and the End of Dreams, New York: Knopf, 2008.

[23]URL: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/fla-2030-2050-state-of-the-art-synthesis_en.pdf

[24] UK Development, Concepts and Doctrine Center (2010) Global Strategic Trends out to 2040

[25]UK Development, Concepts and Doctrine Center, op. cit.; NATO, “Multiple Futures Project^ Navigating Towards 2030”, Allied Command Transformation, April 2009.