В конце второго десятилетия нового века Россия оказалась в очень сложной международной и военно-политической обстановке, которая усугублялась неспособностью быстрого выхода из затяжного социально-экономического кризиса при отсутствии двух важнейших условий успеха:

- эффективной национальной стратегии, реально реализуемой правящей элитой, такой «основной идеи», которая сводилась к набору достаточно общих патриотических, абстрактных тезисов. В условиях обострения ВПО это становилось недопустимо, но продолжалось достаточно длительное время, что можно объяснить только стремлением большей части правящей элиты сохранить свою лояльность Западу и свои материальные условия[1].

- собственно патриотической правящей элиты, которая была бы доминирующей в огромном правящем и разношерстном социальном слое элиты, где доминировали коллаборационисты и конформисты.

Вплоть до 2022 года, например, правящую элиту в России не настораживало даже то, что сценарий развития ВПО в среднесрочной перспективе, – это необходимо обязательно признать, – может быть только крайне негативным, когда вопрос о существовании суверенного государства и нации ставится непосредственно перед правящей элитой страны[2]. Период с 2014 по 2022 год оказался фактически «потерянным» в разговорах и откровенной коррупции, хотя сделать можно было много для успешного проведения неизбежной в будущем СВО..

Правящая элита не понимала, что не зависимо от того, кто будет у власти в США, Германии, Великобритании и Франции. Смена Д. Трампа на Дж. Байдена ничего не изменила, как до этого ничего не изменила смена Б. Обамы на Д. Трампа: стратегия США носит долгосрочный и последовательный характер в отношении России, преследуя в качестве конечной цели ограничение и лишение её суверенитета, национальной идентичности и раздела на мелкие государственные образования.

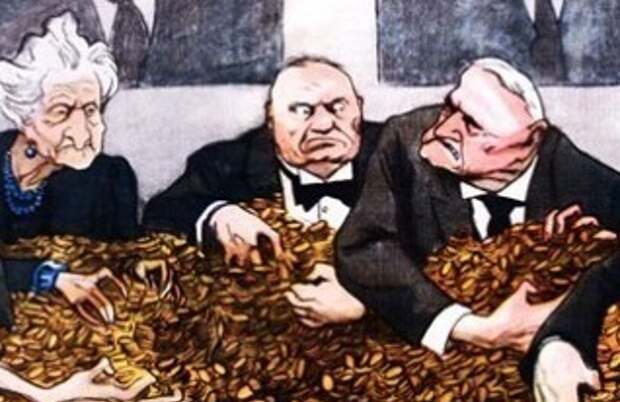

В этих условиях правящие элиты государств, которые противодействуют открытой агрессии, как правило, ведут себя по-разному, но всегда есть, как минимум, две «лидирующие» (хотя и не всегда доминирующие по своей численности) группы: тех, кто предпочитается риск и борьбу и тех, кто ищет варианты капитуляции, – коллаборационисты[3] – или «сотрудничества» на условиях противника. Эта группа отнюдь не исчезла к 2022 или 2024 году, но стала чуть менее вызывающе себя вести после отставки некоторых своих видных представителей и смены правительства в 2020 и в 2024 году.

Есть, наконец, и самая крупная, третья, самая опасная, группа для государства[4], – конформисты, которые немедленно присоединяются к победителю, а в процессе борьбы между двумя группами правящей элиты колеблются, создавая крайне опасную и неустойчивую ситуацию неопределенности и нестабильности. Это наглядно проявляется в период кризисов, например, в 1991 и 1993 годах, когда я наблюдал, как в течение одного дня позиция тех или иных (многих) представителей правящей элиты менялась по нескольку раз. Это показал и эпизод с Е.В. Пригожиным в 2023 году.

Проблема заключается в том, что в настоящее время в той или иной степени практически вся правящая элита, но, прежде всего, большинство представителей бизнеса являются коллаборационистами. Граница между национальными интересами России и интересами её «партнеров-противников» становится очень условной, легко сдвигаемой. Эта скрытая группа всегда опасна и прямо угрожает государству, поэтому с ней активно борются во всех странах - не только в США, но и на Украине, но только не в России, где понятие «сотрудничество» стало критерием «современности» и «эффективности» не только в бизнесе, но и в науке, образовании и даже в областях национальной безопасности.

Стратегия развития и национальной безопасности России, таким образом, должна исходить из того, что у страны и большинства её правящей элиты должна быть современная, соответствующая реалиям ВПО, «руководящая идея», т.е. стратегия, которая в нормативной форме, а также концептуально, оформлена в Стратегию национальной безопасности, разделяемую большинством правящей элиты страны. Такой стратегией должна быть стратегия автаркии, которая в настоящее время представляет собой доминирующую цель – развитие национального человеческого капитала России (НЧК)[5]. Как количественного, так и качественного. Это, естественно, концентрирует все национальные ресурсы для её достижения и (в современных условиях) минимизирует зависимость от глобализации и других государств, которые не являются надежными союзниками.

Это и есть «Главная идея» стратегии, предполагающая, что для её реализации нужно использовать все национальные ресурсы и возможности. Причём, в опережающем темпе, т.е. темпах выше не просто среднемировых, но и выше самых передовых стран. Такая «Главная цель», естественно, разбивается на несколько основных задач, которые определяют количественные и качественные критерии национального человеческого капитала (НЧК), а именно:

- демографический рост;

- качественный рост отдельной личности (душевой доход, образование, здравоохранение);

- опережающие темпы развития науки, технологий и образования, а также культуры;

- гарантии безопасности государства, национальной идентичности и личности.

Эта стратегия должна быть обеспечена:

Во-первых, реальной властью национальной правящей элиты, а не «оффшорной» либеральной демократией, которая сохраняет многие ключевые позиции во власти.

Во-вторых, реальными механизмами реализации такой стратегии, чего пока что нет.

В настоящее время[6] нет ни такого большинства у правящей элиты, ни четко оформленной «руководящей идеи», что создает самую большую угрозу существованию страны и нации, ни механизмов реализации национальной стратегии. К сожалению, правящая элита России очень медленно отходит от восприятия реалий / сложившихся в МО-ВПО еще 5 лет тому назад

Социальная группа конформистов-коллаборационеров в реальности – самая сильная и опасная угроза для России на СВО и в целом во внешней политике потому, что могут качнуться в любой момент. А то, что такие моменты будут, - естественно, даже неизбежно. Достаточно вспомнить мятеж Е.Пригожина или «Болотную площадь». Именно это и является наиболее приоритетной целью внешних врагов, которые прекрасно помнят, как политическая элита 90-х обеспечила колониальное состояние и полную зависимость России от Запада. Поэтому трудно согласиться с министром иностранных дел России С.В. Лавровым, который считает, что «широкое согласие в обществе по основным принципам и направлениям нашей внешней политики свидетельствует о том, она соответствует нынешнему этапу внутреннего развития России»[7].

Это «широкое согласие» ассоциируется с «политическим прагматизмом» элиты и – для многих – с конформизмом, который, в свою очередь, создает условия для коллаборационизма просто потому, что четких границ у «сотрудничества» с Западом быть не может. Прагматизм Е.М. Примакова не переходил границ естественного для правящей элиты СССР и России конформизма. Речь, конечно же, не идет о самом С.В. Лаврове, который является не политиком, а дипломатом, но очевидно, что принципы и понятийный аппарат в политической культуре российской правящей элиты сбит.

И внешний противник России за рубежом это прекрасно понимает, включаясь в такую борьбу и создавая изначально предпосылки для того, чтобы набирала силу именно коллаборационистская, «капитулянтско-компрадорская» часть правящей элиты. Информационно, финансово, политико-дипломатическими и иными методами запугивания и создавая трудности для той части правящей элиты, которая выступает за сопротивление, Запад откровенно поддерживает всеми способами и средствами компрадоров и всех, кто готов сотрудничать с агрессором. Его представители не только сохранились в правящей элите, и не только занимают ключевые посты, они уже начали тихое контрнаступление, оправившись от шока СВО.

Такая политика, надо заметить, отнюдь не является современной чертой только правящей элиты России. Она – характерная черта всех правящих элит в любые времена и, как правило, в истории оказывается мощным фактором влияния на внешнюю и военную политику государств. Эта политика, например, очень хорошо была видна в ходе Второй мировой войны гитлеровской Германией во Франции, Дании, Польше, Нидерландах и всех других оккупированных странах. Собственно сам термин стал распространенным прежде всего в Италии после выхода известного романа.

В современной России я близко наблюдал развитие этой ситуации с конца 80-х годов, в особенности в 1993 году, когда в большинстве своем конформисты заняли выжидательную позицию, перебегая порой из одного лагеря в другой по несколько раз в день, например, в период кризиса лета-осени 1993 года. Яркий пример до этого – конформизм большинства из 18 миллионов членов КПСС, которые спокойно наблюдали за развалом партии и страны в 1991 году, хотя если бы вышел на улицу один из 30 райкомов Москвы (порядка 300-400 тыс. человек), то тонкая прослойка «демократов» была бы просто сметена. Как была сметена в Прибалтике в 1991 году «пятая колонна» одним усиленным батальоном Чеслава Мнишека.

Опасность сохранения власти у части правящей элиты и «Малого народа» хорошо иллюстрирует примеры противоборства в элите глобализма и автаркии во второй половине ХХ века. Одна из них принадлежит человеку, которые многие годы проработал в аппарате ЦК КПСС, но, главное, то, что эту версию разделяли и разделяют и другие хорошо информированные лица. В частности, о том, что Ю. Андропов стал последователем настроений тех большевиков, которые разделяли взгляды Л. Троцкого и ряда правых лидеров большевизма.

В качестве иллюстрации ярких примеров предательства части правящей элиты КПСС и СССР, входившей в «Малый народ», необходимо привести иллюстрацию воспоминания людей, имевших прямое отношение к этому периоду, в частности, В.Матузова[8]. Вот что он писал о тайном механизме "перестройки", задуманной Андроповым: «... дальнейшие изменения («перестройка») осуществлялись не на базе КГБ, а с помощью КГБ, но за рамками КГБ. Откуда появился Примаков? Это не система КГБ. Он из боковых отростков, которые создал Андропов, будучи уже председателем КГБ и членом Политбюро... Это были параллельные структуры, которые дублировали КГБ. Внешне они работали в связке с партийным аппаратом. Но в реальности эти институты были настолько сильными, находясь под покровительством Андропова... ».

О главной роли Примакова в «перестройке»[9]: «... Я считаю, что центральной фигурой, которая осуществляла переход от «перестройки» к перестрелке и нынешней ситуации, был Евгений Максимович. Полагаю, что Борис Ельцин и Горбачев были людьми второстепенного плана. Это была внешняя картина. А реальный механизм, который контролировал весь процесс – до перестройки, перестройку и после перестройки, когда формировались всякие австрийские институты, был завязан на Примакова и других наследников плана Андропова... Он (Примаков) являлся главной действующей фигурой, которая завершила план Андропова по переустройству Советского Союза. Говоря простым языком, Примаков был смотрящим за процессом – все эти годы... Механизм "перестройки" осуществлялся сторонниками Примакова вне КГБ, частично привлекая оттуда кадры, которые Андропов лично создавал... ».

….За распадом СССР стояли наследники Андропова. То есть были созданы условия перехода от той системы, в которой мы жили, к западному образцу... Я с 1968 по 1988 год работал в Международном отделе ЦК КПСС по связям с коммунистическими партиями капиталистических стран. Подготовку развала СССР видел непосредственно. В нашем отделе «варилась» основная «каша». Работали будущие помощники и советники Михаила Горбачёва: Анатолий Черняев, Георгий Шахназаров, Карен Брутенц… Теория смены социально-политического строя в Советском Союзе прорабатывалась десятилетиями».

Начиналось всё с 1953 года, я считаю. Можно вспомнить имена, такие как Фёдор Бурлацкий, Александр Бовин. Они считали себя очень продвинутыми, консультировали не только Бориса Пономарёва, но и Михаила Горбачёва. Пономарёв же был кандидатом в члены Политбюро, секретарём ЦК, заведующим Международным отделом Центрального комитета. Вся эта работа велась на протяжении долгих лет.

О создании структур по подготовке развала СССР: «... Я считаю, что именно Андропов, будучи руководителем КГБ с 1967 года, составил схему изменения социально-политического строя СССР. Но действовал он не через КГБ,.. И тогда он стал развивать боковые структуры на базе Академии наук СССР...Институт США и Канады… Первым его руководителем стал Георгий Арбатов. Ещё Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), который после ухода Яковлева в Политбюро возглавил Евгений Примаков. До этого Примаков несколько лет возглавлял Институт востоковедения... ».

Другой важный аспект: «... знаете, кто был одним из организаторов этого венского института (речь идёт о Международном институте прикладного системного анализа) и руководителем его московского филиала? Зять Алексея Косыгина – Джермен Гвишиани, заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке и технике (ГКНТ СССР) – нашей, по сути, службы технологической разведки! ... Андропов сыграл, может быть, решающую роль в создании этой «группировки». В Ленинграде, кстати, был также создан центр, аналогичный московскому филиалу венцев. И в Северной столице, не будем забывать, обучался и формировался Чубайс... »

О предательстве министра иностранных дел СССР Шеварднадзе:

«... После 82-го года к нам в международный отдел ЦК КПСС вдруг стали "десантироваться" какие-то люди. Андропов боялся опираться на тот аппарат в своей деятельности, в разрушительной его части, который он возглавлял. Шеварднадзе был главным потому, что основной поток шёл по линии послов. В 2002 году меня пригласили в Багдад на научную конференцию. Выступает Тарик Азиз (тогда министр иностранных дел Ирака) и говорит, что Шеварднадзе пытался доказать западникам, что он не верит в Россию. И он (Тарик Азиз) говорит, что у нас главным предателем считается Шеварднадзе. Джеймс Бейкер (госсекретарь США в 1989–1992 гг.) мне (Тарику Азизу) рассказывал, что Америка заплатила ему миллион долларов. И Шеварднадзе дал указание проголосовать в декабре 1990 года в Совете безопасности ООН за разрешительную резолюцию поначалу первой войны против Ирака.

Без отстранения этой группировки правящей элиты России реализация новой национальной стратегии развития и безопасности невозможна

Автор: А.И. Подберезкин

[1] В частности, см.: Выступление В.В.Путина. Стенограмма расширенного заседания коллегии Минобороны 19 декабря 2023 г. Эл. ресурс «Про президента России» // http://prezident.org/tekst/stenogramma-rasshirennogo-zasedanija-kollegii-minoborony-19-12-2023.html

[2] Байгузин Р.Н., Подберёзкин А.И. Политика и стратегия. Оценка и прогноз развития стратегической обстановки и военной политики России. М.: Юстицинформ, 2021. 768 с. (сс. 261–407).

[3]Стратегическое прогнозирование международных отношений: кол. моног. / под ред. А.И. Подберёзкина, М.В. Александрова. М.: МГИМО-Университет, 2016.- 743 с

[4] Коллаборациони́зм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами, но в современных реалиях предполагает самые разные формы сотрудничества в интересах противника.

[5] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал.- М.: МГИМО-Университет, 2011-2013 гг. В трех томах.

[6] В первой половине 2024 года.

[7] Лавров С.В. Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы // Россия в глобальной политике, 2007, № 2, с. 21.

[8] В. Матузов – ответственный работник ЦК КПСС и МИД СССР.

[9] Главная роль всё-таки принадлежала откровенному антикоммунисту, члену Политбюро А.Н. Яковлеву и другим высокопоставленным партийным чиновникам, а также «консультантам» - сотрудникам аппарата ЦК.