Армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции, на смену приходят принципиально иные системы вооружений, основанные на физических принципах, которые ранее не использовались в этой области[1]

Ю. Борисов, заместитель МО РФ

Стратегическое сдерживание и стратегическая оборона — два не вполне совпадающих понятия. Если стратегическое сдерживание можно рассматривать как способность сохранять контроль над кризисной ситуацией и управлять развитием политического и военного конфликта на самых разных его стадиях, то стратегическая оборона — собственно военная часть стратегического сдерживания[2].

В ХХI веке стратегическое нападение может быть осуществлено уже не только при помощи ядерных вооружений, но и комплекса неядерных средств, способных выполнить эту стратегическую задачу, без неизбежной угрозы перерастания глобального конфликта во всеобщую ядерную войну[3]. Перечень таких средств стремительно увеличивается и не ограничен известными сегодня, а способы их применения постоянно совершенствуются, либо создаются сознательно заново. В настоящее время их условно можно разделить на следующие 4 группы:

— стратегические наступательные вооружения (СНВ), включающие широкий спектр вооружений и военной техники наземного, космического, морского и воздушного базирования, оснащенные неядерными боеприпасами;

— стратегических и иных средств воздушно-космической обороны, способных как уничтожать стратегические средства нападения, так и являться таковыми;

— стратегических неядерных вооружений, способных выполнять эти функции, не являясь таковыми по своим ТТХ;

— ВВСТ и специальной техники, способной обеспечить решение специальных стратегических задач (кибероружие, РЭБ и др.)

К таким стратегическим неядерным средствам можно отнести, например, крылатые ракеты большой дальности, оснащенные неядерными боеприпасами, которые были использованы США в Сирии, а до этого в Ливии, Ираке, Афганистане и Югославии. По мнению генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Я. Новикова, темпы роста численности только КР морского и воздушного базирования будут следующими[4]:

Рис. 1

Крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) являются основным средством поражения, входящим в состав вооружения самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. Оперативно-тактической особенностью крылатой ракеты (КР) этого класса является режим пассивного следования рельефу местности на предельно малых высотах на дозвуковой скорости. В качестве силовой установки используется турбореактивный двигатель, обеспечивающий наиболее экономичный расход топлива в заданных условиях полета[5].

Крылатыми ракетами семейства AGM-86 оснащен стратегический бомбардировщик В-52Н (12 и восемь единиц на внешней и внутренней подвесках соответственно). Оснащать бомбардировщик В-2А данными ракетами не предусматривалось, потакая техническая возможность имеется (можно подвесить 16 ракет).

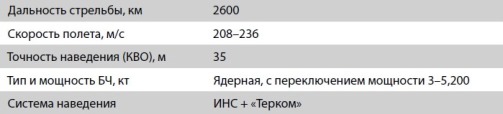

КРВБ AGM-86B предназначена для поражения ядерной боевой частью военных и промышленных объектов на больших дальностях (до 2600 км) без входа носителя в зону действия средств ПВО. Ее основные тактико-технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные ТТХ КРВБ AGM-86B

Ракета стартовой массой около 1400 кг, длиной 6,32 м, диаметром корпуса 0,693 м и с размахом крыла 3,65 м имеет складывающееся крыло и оперение.

В качестве силовой установки используется экономичный малогабаритный турбореактивный двухконтурный двигатель F-107-WR 101 массой 66 кг (топливо авиационный керосин марки JP-9).

КРВБ оснащена комбинированной системой управления, основу которой составляет инерциальная система наведения.

В заданных районах коррекции в инерциальную систему вводятся поправки корреляционно-экстремальной системы «Терком».

Над районом коррекции с помощью бортового радиовысотомера измеряется относительная высота полета КР над земной поверхностью, а входящий в состав бортовой аппаратуры барометрический высотомер определяет абсолютную высоту полета над уровнем моря. Разница в показаниях дает высоту местности над уровнем моря, а их последовательность представляет собой профиль рельефа местности.

При полете КРВБ AGM-86B на максимальную дальность на маршруте может быть более десяти районов коррекции, удаленных друг от друга на расстояние до 200 км. Первый район коррекции, назначаемый до 1000 км от рубежа пуска, имеет размеры 67 × 11 км, а последний — 4 × 28 км. Размеры других районов могут быть различными в зависимости от характера местности: в горной местности они меньше, чем на равнинной, средние размеры района коррекции 8 × 8 км.

Наиболее благоприятным для коррекции полета является рельеф, средняя величина перепадов высот которого находится в пределах 15– 60 м. Такой рельеф позволяет осуществлять полет на высотах 60–100 м. Ошибка наведения (КВО) при использовании систем «Терком» не превышает 35 м.

Импульсный радиовысотомер (рабочая частота 4300 МГц, мощность в импульсе 100–200 Вт, длительность импульса 22 не, ширина диаграммы направленности щелевой антенны около 70 по направлению полета ракеты и около 30 в поперечном направлении) работает на всем маловысотном участке полета и обеспечивает облет рельефа местности при подъемах (уклонах) 15–20[6].

Траектория полета ракеты до цели и районы коррекции вводятся в бортовую ЭВМ ракеты при ее подготовке к применению. На проверку аппаратуры управления, выставку начальных данных и непосредственную подготовку первой ракеты к запуску затрачивается 20–25 мин, в течение которых самолет выдерживает заданный курс. Интервал пуска последующих ракет 15 с и более. После отделения от носителя связь с ракетой отсутствует.

К сильным сторонам крылатой ракеты AGM-86B следует отнести:

— большую дальность полета, позволяющую наносить удары с дальних подступов практически по всем основным объектам на территории противника с рубежей, находящихся вне досягаемости его средств ПВО;

— малую высоту полета и незначительную ЭПР, затрудняющие своевременное обнаружение КР и ее уничтожение с помощью современных средств ПВО;

— достаточная для ядерных КРВБ точность наведения. Так, при защищенности объектов по избыточному давлению во фронте ударной волны, равному 70 кг/см2, вероятность их поражения крылатой ракетой составляет 0,85, а МБР типа «Минитмэн-3» — 0,2.

Слабыми сторонами КРВБ AGM-86B являются:

— пуск ракеты с использованием системы «Терком» в пределах 1000 км прибрежной зоны. Превышение этой дальности может привести к невыходу ракеты в зону коррекции и, как следствие, к уклонению от заданной траектории полета;

— ограниченность и сложность, а в ряде случаев невозможность применения при длительном полете над водной поверхностью, тундрой и подобной равнинной местностью, а также над горными массивами;

— невозможность перенацеливания ракеты после пуска с носителя.

Исходя из вышесказанного, объектами поражения КРВБ AGM-86B являются стационарные военные цели, включая высокозащищенные, а также площадные объекты с высокой концентрацией людских ресурсов и производственных мощностей.

В США велись и в настоящее время ведутся работы по созданию крылатых ракет с обычным снаряжением. Программе массового оснащения этими ракетами руководство американских ВВС отводит особую роль в реализации планов подготовки и ведения войны с применением только обычных средств поражения.

Крылатая ракета AGM-86C представляет собой неядерный вариант КР AGM-86B.

Существуют следующие варианты этой ракеты: Block 0 — оснащается БЧ калибра 2000 фун.; Block 1 (принят на вооружение в 1996 году) — оснащается БЧ калибра 3000 фун., КВО = 10–13 м; Block 1А (принят на вооружение в 1999 году) — оснащается помехозащищенной ПС КРНС «Навстар», КВО = 8–10 м.

Командование ВВС США, основываясь на анализе эффективности боевого применения КР AGM-86C с осколочно-фугасной БЧ, приняло решение об их оснащении проникающей БЧ BLU-116. Новая модификация ракеты, получившая обозначение AGM-86D, поступила на вооружение в 2002 году. Максимальная дальность стрельбы составляет 1500 км. Ракета AGM-86D предназначена для поражения хорошо защищенных наземных и подземных целей, таких как командные пункты управления и связи, склады ядерного, химического и бактериологического оружия и т. п. Коррекция маршрута полета на всем участке траектории осуществляется с помощью ИНС и КРНС «Навстар». Точность наведения (КВО) составляет 3–5 м. Проникающая БЧ BLU-116 (масса: общая — 750 кг, ВВ — 55 кг; толщина пробиваемого перекрытия: железобетонного — 2,4–3,4 м, грунта средней плотности — 25–37 м) разработана специалистами американской фирмы «Локхид-Мартин» на конкурсной основе. Корпус БЧ обладает высокими прочностью и твердостью. В его донной части расположен программируемый взрыватель FMU-157.

В 2002 году в рамках программы JASSM завершилась разработка малозаметной УР AGM-158A.

В 1995 году в ВВС открыли программу HyTech (Hypersonic Technology), целью которой являлась разработка и демонстрация ПВРД для оснащения гиперзвуковой ракеты или ЛА, развивающих скорость, соответствующую числу М = 8. Общее руководство программой осуществлялось ВВС США, а разработка двигателя была поручена специалистам фирмы «Пратт энд Уитни». В январе 2001 года в рамках программы HyTech были успешно завершены наземные испытания двигателя, при этом максимально достигнутая скорость. Новая ракета имеет дальность стрельбы около 400 км, точность стрельбы (КВО) до 3 м и оснащается системой автоматического распознавания целей. Наведение ракеты осуществляется с помощью ИНС, корректируемой по данным КРНС «Навстар», а на конечном участке траектории — с помощью тепловизионной ГСН. Общее количество закупаемых для ВВС ракет AGM-158А составит около 2000 единиц. Расходы на НИОКР составили 740–775 млн долл. Стоимость одной ракеты 400 тыс. долл.[7] Мелкосерийное производство УР AGM-158A началось в 2002 году. На вооружение она поступила в 2003 году.

В 2004 г. началась модернизация AGM-158A с целью увеличения дальности стрельбы до 800–1000 км за счет перекомпоновки оборудования и установки более экономичной силовой установки. Новая модификация получила обозначение AGM-158B. Принятие ее на вооружение ожидается в 2012 году. Тактико-технические характеристики КРВБ приведены в табл. 2.

Таблица 2. Сравнительные характеристики КРВБ

КРВБ в обычном снаряжении имеют высокую точность стрельбы, а также располагают широкой номенклатурой боевого снаряжения, что значительно повышает гибкость их применения как в обычной, так и в ядерной войне. Носителями данных ракет являются стратегические бомбардировщики В-52Н и В-1В, а разработанные в рамках программы JASSM могут подвешиваться на самолеты как тактической, так и стратегической авиации (F-15E; F/A-18C, D, Е, F; F-16C; В-52Н; В-1В; В-2А; Р-ЗС)[8].

Сверх- и гиперзвуковые крылатые ракеты. В США одним из приоритетных направлений развития средств воздушного нападения является реализация программ создания сверх- и гиперзвуковых крылатых ракет с большой дальностью стрельбы, которые будут предназначены для нанесения в кратчайшие сроки массированных, одиночноизбирательных ракетных ударов по наземным и морским критичным по времени целям.

Во время наземных испытаний двигателя были оценены системы охлаждения, а также управления им на сверхзвуковых скоростях. Его запуск производится с использованием этилена с переходом на керосин марки JP-7. Двигатель SJX61–1 испытан в наземных условиях сначала на скорости, соответствующей числу М = 4,5–5, а затем на скорости М = 6,5.

Обшивка ракеты изготовлена из алюминиевого, а теплонапряженные участки из никелевого сплава. Для охлаждения стенок двигателя применяется горючее ракеты.

Длина корпуса ракеты 4,3 м (без учета ускорителя), дальность пуска до 1200 км.

Первое летное испытание ГКР Х-51А состоялось в декабре 2009 года. Ракета была подвешена на бомбардировщик В-52Н. Цель испытания — горизонтальный полет самолета-носителя с ракетой без запуска двигателя, исследование перехода ламинарных потоков в турбулентные, а также взаимодействия электрических схем ракеты и самолетаносителя.

В настоящее время специалисты научно-исследовательского центра ВМС совместно с ВВС, НАСА и ДАРПА в рамках демонстрационной программы RATTLRS работают над созданием семейства сверхзвуковых (М = 3–4) управляемых ракет классов «воздух–земля» и «корабль– берег». Ракета предназначена для поражения критичных по времени целей. Предполагается, что ракетой класса «воздух–земля» будут оснащены тактические истребители и стратегические бомбардировщики.

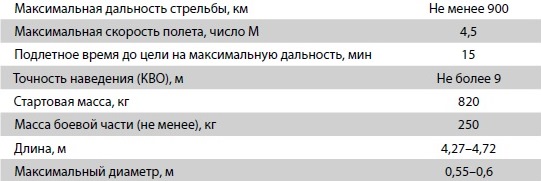

Стоимость серийного образца УР при производстве партии в 2500 единиц не должна превышать 600 тыс. долларов. Основные тактико-технические требования, предъявляемые к сверхзвуковой управляемой ракете, приведены в табл.3

Таблица 3. Основные тактико-технические требования, предъявляемые к сверхзвуковой УР

По результатам конкурсной оценки ряда проектов для дальнейшей разработки выбран образец фирмы «Локхид-Мартин». Ракета выполнена по аэродинамической схеме «бесхвостка» с цилиндрическим корпусом.

На УР устанавливается турбореактивный двигатель YJ102R фирмы «Либерти Воркс» (США). Главной особенностью данного двигателя является повышенная на 550° температура газа перед турбиной, что обеспечивает по сравнению с современным ТРД увеличение на 70 проц. удельной тяги и шестикратно превышает аналогичный показатель двигателя J58 сверхзвукового стратегического разведывательного самолета SR-51 А. Максимальная тяга нового ТРД (диаметр 0,33 м, ресурс 0,5 ч) оценивается в 40 кН, что в 10 раз превышает тягу двигателя J402 УР AGM-158А класса «воздух–земля». Такие показатели достигнуты за счет применения жаропрочных керамических композиционных материалов, что позволило отказаться от исполнения сложной и дорогостоящей системы охлаждения горячих деталей[9].

Основу бортовой системы управления ракеты составит инерциальная система с коррекцией по данным КРНС «Навстар». В перспективе в состав бортового оборудования УР намечено дополнительно включить аппаратуру системы обмена данными.

Для повышения унификации новой УР и эффективности ее боевого применения, а также для расширения номенклатуры поражаемых целей предусматривается разработать сменные боевые части нескольких типов (проникающая БЧ с разгонным ускорителем, кассетная БЧ с самонаводящимися боевыми элементами комбинированного действия). По результатам испытаний и с учетом доработок предусматривается принять решение о полномасштабной разработке семейства УР. Начало серийных поставок ожидается не ранее 2015 года.

Таким образом, основным вооружением самолетов стратегической бомбардировочной авиации являются крылатые ракеты воздушного базирования как в ядерном (AGM-86B), так и обычном оснащении (AGM-86C и D, AGM-158А и В). С учетом заключенных договоров по сокращению ядерных вооружений, а также по причине истечения срока эксплуатации ракет AGM-86B часть задач будет возложена на крылатые ракеты воздушного базирования в неядерном оснащении, которые, как показали исследования, при высокой точности наведения на цель по эффективности не уступают КР с ядерной БЧ.

Кроме того, в США ведутся интенсивные работы по созданию сверх- и гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования с дальностью пуска не менее 1000 км. Основное преимущество таких КР — малое подлетное время (10–20 мин в зависимости от дальности до цели) и трудность их поражения существующими средствами противовоздушной обороны.

В настоящее время в стране реализуется несколько программ по разработке демонстрационных образцов сверх- и гиперзвуковых крылатых ракет, в частности RATTLRS и Х-51А. Они уже проходят летные испытания, и, как планируется, войдут в состав вооружения самолетов стратегической бомбардировочной и тактической авиации[10].

По сути дела разрабатываемые сегодня в США КРВБ и гиперзвуковые системы вполне удовлетворяют требованиям, предъявляемым к средствам стратегического нападения для нанесения высокоточного, разоружающего удара. Эти характеристики — вполне объективны и вытекают из тех ТТТ, которые предъявляются к этому виду оружия, что позволяет прогнозировать их массовое поступление на вооружение к 2025 году. Как видно из данных ниже, создаваемые системы оружия изначально предназначены для этих целей.

Повышение возможностей использования КР к 2025 году приведет к созданию для России качественно новой угрозы массированного нападения с помощью неядерных КР стратегического характера. В особенности с различных направлений Мирового океана. Не случайно утвержденная Президентом РФ в июле 2017 года новая редакция Военно-морской политики фиксирует, что «Основными показателями состояния национальной безопасности в области военно-морской деятельности являются состав, состояние и возможности Военно-морского флота, обеспечивающие военную безопасность Российской Федерации с океанских и морских направлений, а также защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане», — констатируется в документе.

Россия также будет стремиться к закреплению ВМФ на втором месте в мире по боевым возможностям. «Российская Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям», — говорится в Основах государственной политики.

В документе отмечается, что в мирное время и в период непосредственной угрозы агрессии ВМФ должен быть способным не допустить силовое давление и агрессию в отношении Российской Федерации и ее союзников с океанских и морских направлений, а также оперативно и скрытно развертывать силы (войска) в удаленных районах Мирового океана. ВМФ должен быть способен обеспечить устойчивое, скрытное и непрерывное управление силами (войсками) в реальном масштабе времени при их нахождении в любых районах Мирового океана.

В военное время флот должен быть способен нанести неприемлемый ущерб противнику в целях его принуждения к прекращению военных действий на условиях гарантированного обеспечения национальных интересов РФ. Флот должен вести успешное противоборство с противником, обладающим высокотехнологичным военно-морским потенциалом, в том числе имеющим на вооружении высокоточное оружие, с группировками его военно-морских сил в ближних, дальних морских зонах и океанских районах[11].

В эти же годы в других областях военного строительства США произойдут не менее значительные перемены. В частности, среди средств воздушно-космического нападения, а также систем противоракетной обороны.

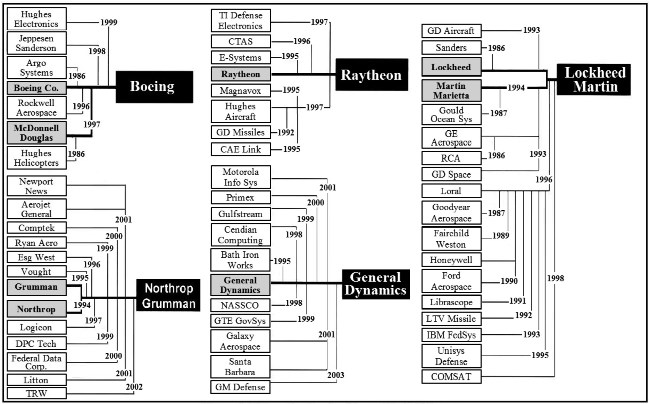

В основе такой исключительно высокой динамики НИОКР и промышленности США лежал процесс концентрации производств. В эти же годы в России происходил обратный процесс — дезинтеграции ОПК. В частности, в США, по оценкам А. Гульбинского, происходило выстраивание военно-промышленных корпораций в вертикаль, объединяющую порядка 10 корпораций, которые стали контролировать более 50% всех закупок Пентагона. В 1990-х годах ситуация в оборонной промышленности существенно изменилась в результате прошедших слияний и поглощений, приведших к беспрецедентной консолидации в отрасли. По сравнению с предыдущим периодом, в структуре отрасли была осуществлена значительная вертикальная интеграция, приведшая к формированию ограниченного круга ключевых участников этого рынка.

Рис. 2. Консолидация производителей США в оборонной промышленности

В результате произошедших слияний и поглощений вместо нескольких десятков крупных оборонных компаний возникли пять неоспоримых лидеров отрасли, которые способны не только монополизировать рынок, но и обеспечить лидерство США в области военных НИОКР и некоторых областях фундаментальной науки. Подобная концентрация сил позволяет говорить о том, что в случае необходимости (такая вероятность, в действительности, абсолютно реальна) ВПК США может произвести огромное количество новых средств для стратегического нападения, прежде всего КР разных типов базирования, гиперзвуковых ракет и эффективных средств ПРО.

Другими словами, в США создана основа для того, чтобы обеспечить использование новейших средств стратегического нападения в больших количества, измеряемых, как минимум, несколькими тысячами единиц уже к 2025 году. В основном они будут концентрироваться на наиболее крупных предприятиях ВПК, входящих в следующие корпорации.

Таблица 3. Структура основных поставщиков министерств обороны, энергетики и внутренней безопасности в 2012 финансовом году

Похожая ситуация стала в конечном счете реализовываться и в России, где появились первые крупные научно-промышленные концерны, объединившие остатки советского ВПК. Классическим примером стало образование Концерна ВКО (первоначально ПВО) «Алмаз-Антей» в результате напряженной борьбы в 2001 году. С тех пор Концерн превратился в крупнейшего мирового производителя средств ПВО–ПРО, занимающий 11–12 место в рейтинге военно-промышленных компаний мира, но, главное, обеспечивающий ВС России всеми необходимыми и самыми совершенными средствами ВКО и экспортирующим их за рубеж в десятки стран мира.

Очевидно, что как в США, так и в России, будущее будет за сверхкрупными корпорациями, способными концентрировать НИОКР, опытное производство, поставки и обслуживание. Соответственно и для России стоит задача не только усилить этот тренд в развитии ОПК, но и добиться эффективности деятельности подобных научно-технологических гигантов, способных концентрировать самые передовые идеи и технологии. Другая задача заключается в том, чтобы попытаться использовать опыт, энергию и материальную базу этих корпораций для развития гражданских технологий. Её вполне определенно сформулировал В. В. Путин, однако, решение подобной задачи при существующем алгоритме научно-технического и экономического развития России превращает предприятия в «советские резервации» оборонки, т.е. не позволяет стимулировать широко развитие всех направлений невоенных технологий.

Автор: А.И. Подберёзкин

[1] Цит. по: Буренок В. М. Между миром и войной // Новый оборонный заказ, 2017. — № 4. — С. 62.

[2] The National Military Strategy of the United States of America 2015. — Wash. 2015 — P. 10.

[3] Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce. — Cal., RAND, 2016. — P. 5–10.

[4] Новиков Я. В. Презентация. Международная конференция. — М.: МГИМО–Университет, 2014. 16 сентября.

[5] Ильин С. Крылатые ракеты воздушного базирования ВВС США: состояние и перспективы развития // Зарубежное военное обозрение, 2011. — № 8. — С. 60–65.

[6] Там же.

[7] Там же.

[8] Там же.

[9] Там же.

[10] Там же.