Спецпроект СТАЛИНГРАД

СТАЛИНГРАД

Данная страница является титульной для целой серии статей, которую впоследствии возможно удастся издать в виде книги. Соавтором может стать любой желающий, достаточно зарегистрироваться на сайте и сообщить в редакцию портала Центра военно-политических исследований о своем намерении.

- Блог пользователя an2k

- 7778 просмотров

1942-й — переломный. Борьба за стратегическую инициативу: нереализованные надежды

Эхо Московской битвы: стратегическое положение и планы сторон весной 1942 г.

Первая решающая битва Великой Отечественной войны — битва за Москву — во многом предопределила весь дальнейший характер и течение глобального мирового конфликта. Германским войскам не удалось взять ключевой пункт своей кампании на Востоке и тем самым поставить Советский Союз на колени. Красная Армия своей героической обороной сорвала гитлеровский блицкриг и стяжала славу быть главной надеждой всей оккупированной Европы на освобождение от коричневой чумы. Начавшееся в декабре 1941 г. контрнаступление РККА подвело ранее непобедимый вермахт к первому тяжелейшему кризису. В какой-то момент кремлевскому руководству показалось, что в войне произошел окончательный перелом, и инициатива навсегда перешла к советской стороне. Но до полной победы было еще далеко. Германия смогла восполнить свои ресурсы за счет собственного потенциала и возможностей подчиненных ей стран. В то же время, в ходе Московской битвы Красная Армия понесла огромные потери. Только в период контрнаступления они превысили 370 тыс. человек (убитыми, ранеными и пропавшими без вести). На начало 1942 г. пришелся и наибольший спад военного производства СССР. Сотни эвакуированных заводов только начинали налаживать выпуск военной техники и вооружения. Беспощадный натиск германской армии был остановлен и опрокинут вспять железной волей советского народа, но предыдущие потери, дефицит материальных средств и необходимого опыта в проведении широких наступательных операций не позволили советскому командованию довести наметившийся перелом до логического завершения. Немцам удалось спасти свой фронт от развала.

Действительно, советское военное руководство не могло пока организовать полноценного оснащения и обучения пехотных, танковых, артиллерийских, авиационных и др. частей, формируемых для отправки на фронт. Не хватало опытных командиров, особенно младшего и среднего звена. Уже закаленные в боях соединения получали лишь краткосрочный отдых. Промышленные возможности не позволяли наладить снабжение войск даже самым необходимым вооружением и боеприпасами. В связи с этим Ставка ВГК своей директивой от 29 февраля 1942 г. вынуждена была установить предельный лимит расходования боеприпасов на март месяц «сверх возимых запасов» в чрезвычайно малых объемах: патроны 7,62 мм и 12,7 мм — 2 боекомплекта; гранаты — 1 б/к; мины всех калибров — 2 б/к; выстрелы 76 мм орудий — 2 б/k [1]. Для большей ясности отметим, что такое количество боеприпасов в последующих наступательных операциях конца 1942–1943 гг., как правило, расходовалось советскими войсками всего за четыре–пять дней сражения.

Вполне вероятно, что успех, достигнутый немцами в обороне зимой–весной 1942 г., дал возможность некоторым высокопоставленным офицерам вермахта задуматься о целесообразности перехода к «стратегической обороне» на всем Восточном фронте[2]. Суть такой стратегии заключалась в следующем: сочетая незначительный отход и контрудары, окончательно измотать и обескровить вооруженные силы Советского Союза и заставить Москву заключить невыгодный для себя мир. Однако эта концепция не могла в то время получить развития из-за ясно выраженного желания фюрера и его ближайшего окружения осуществить наступление на Кавказ. По мнению Гитлера, германская армия летом 1942 г. должна была получить второе дыхание — теперь уже в операциях на юге России. Ему казалось, что блицкриг сорвался лишь случайно. В то же время в сознании большинства высших военных руководителей Германии срок капитуляции советской столицы лишь переносился на некоторое время.

Тем не менее, ряд высокопоставленных руководителей рейха придерживались более скептической точки зрения на дальнейший ход войны. Командовавший в то время армией резерва генерал-полковник Ф. Фромм, учитывая создавшееся сложное положение в военной промышленности и имевший хорошее представление о наличии людских резервов Германии, должен был признать, что, продолжая эту войну, вермахт приближается к катастрофе. Министр по делам вооружений и боеприпасов доктор Фриц Тодт докладывал фюреру 29 ноября 1941 г., что окончание войны в пользу Германии возможно только на основе политического урегулирования[3].

Многие крупные военачальники и офицеры вермахта также сознавали наихудшие для Германии последствия поражения под Москвой. Интересно ретроспективное восприятие некоторыми из них событий зимы 1941–1942 г. Так, генерал Ф. Гальдер впоследствии назвал их «катастрофой» и «началом трагедии на Востоке», генерал Блюментрит — «поворотным пунктом» кампании в России, а генерал Рудольф Бамлер (бывший командир 47-го моторизованного корпуса) утверждал, что «отступление 1941–1942 гг. было исходным пунктом большого военного кризиса, от которого немецкая армия ни материально, ни морально так и не смогла оправиться»[4]. Зимой 1941–1942 г. Гитлер снял со своих постов опытных фельдмаршалов и генералов: Ф. Бока, В. Браухича, Г. Гудериана, Э. Гепнера, А. Штрауса и др. Они были довольно популярны в армии, и их отставка негативно сказалась как на руководстве боевыми действиями, так и на моральном состоянии военнослужащих вермахта.

Победа, достигнутая под Москвой, а, следовательно, и полученное Советским Союзом дополнительное время на перестройку военной экономики и подготовку пополнения по максимуму использовалось руководством Красной Армии. В советском тылу (в том числе в центральном регионе европейской России, который не был оккупирован и оставался главным поставщиком людских ресурсов для армии) готовились новые соединения. Чем больше части вермахта летом и осенью 1942 г. вязли в сражениях в донских степях, под Сталинградом, в предгорьях Главного Кавказского хребта, под Ржевом и Ленинградом, тем меньше у них становилось шансов выиграть войну.

В 1942 году война вступила в новую стадию. На стороне СССР теперь стояли не только Великобритания, но и США, образовался могущественный союз свободолюбивых народов. Одновременно мировой конфликт достиг своего наивысшего накала, и противоборствующие коалиции разворачивали на полную мощность свой военный потенциал. Исход войны теперь зависел от того, насколько грамотно смогут распорядиться своими превосходящими ресурсами союзники по антигитлеровской коалиции, и насколько успешным окажется их сопротивление блоку агрессоров, который стремился использовать для достижения победы, остающиеся стратегические козыри. Главными из них были огромные людские и материальные потери СССР в 1941 году и возможность Германии восполнить собственные потери за счет эксплуатация основной территории Европы в условиях неготовности Англии и США открыть второй фронт во Франции. Четко управляемая военная машина третьего рейха по-прежнему располагала опытными командными кадрами и могла задействовать в новом наступлении хорошо обученные соединения. Командование вермахта рассчитывало также на восстановление морального потенциала основной массы немецких солдат после неудач зимы 1941–1942 года.

Первоочередной задачей антигитлеровской коалиции было надломить силу агрессоров и повернуть войну вспять. Победа в Московской битве создала благоприятные предпосылки для нанесения Германии уничтожающего удара уже в 1942 году. Сравнение основных показателей говорило само за себя: СССР, США и Англия по своим людским ресурсам превосходили агрессоров в два раза. Военно-экономический потенциал стран антифашистской коалиции также намного превышал потенциал блока фашистских государств[5]. Подобная статистика могла греть сердце начальникам штабов армий западных союзников и служить успокаивающим средством для британского премьера У. Черчилля и американского президента Ф. Рузвельта. Однако она пока никак не облегчала положение Советского Союза, вынужденного в одиночку противостоять нацистской машине уничтожения, питавшейся за счет эксплуатации всей Европы. В начале 1942 года Германия вместе с подчиненными странами была в военном отношении значительно сильнее ослабленного СССР.

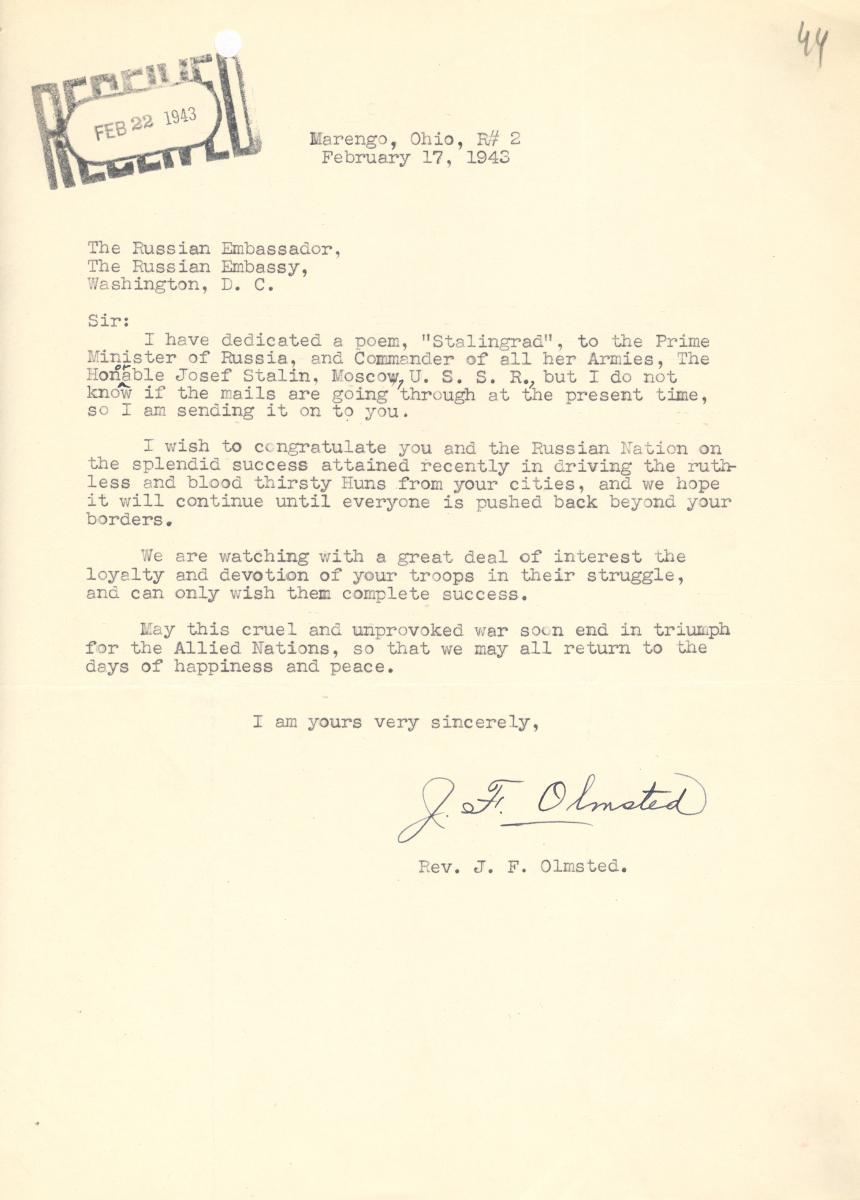

Продолжение успешного сопротивления СССР являлось главным условием достижения будущей победы всего Великого союза. Но даже после краха германского «блицкрига» британский кабинет и Белый дом сомневались в эффективности процесса восстановления боевой мощи Красной Армии. Поэтому они не спешили давать Москве какие-либо обещания относительно ее территориальных претензий, не зная, где окажутся советские войска в конце войны. В декабре 1941 г. министр иностранных дел Великобритании А. Иден отказался на переговорах со Сталиным подписывать секретный протокол к советско-английскому договору, содержащий пункты о восстановлении оккупированных войсками гитлеровской Германии и ее союзников территорий Эстонии, Латвии и Литвы, Бессарабии и Северной Буковины в государственных границах СССР, существовавших к 22 июня 1941 г. Уклонился он и от обсуждения вопроса о польско-советской и советско-финской границе[6]. Против признания советских территориальных запросов в Европе выступал в то время американский Госдепартамент, мнение которого не мог не учитывать Рузвельт, а также некоторые ближайшие помощники президента — в частности А. Гарриман[7]. Обсуждая 22 января 1942 г. с руководителем Европейского отдела внешнеполитического ведомства США Р. Атертоном американскую стратегию на советском направлении и поставки в СССР, Гарриман предупреждал, что ни при каких условиях не следует идти на компромисс с таким «оппортунистом» и «ловким дельцом», как Сталин. Он полагал, что советский лидер все еще чувствует себя «социальным изгоем» среди великих союзников. «Будет большим делом, — говорил он, — посылать ему почаще дружеские послания и повторяющиеся заверения о том, что позиция России за столом мирных переговоров будет идентична британской и американской»[8].

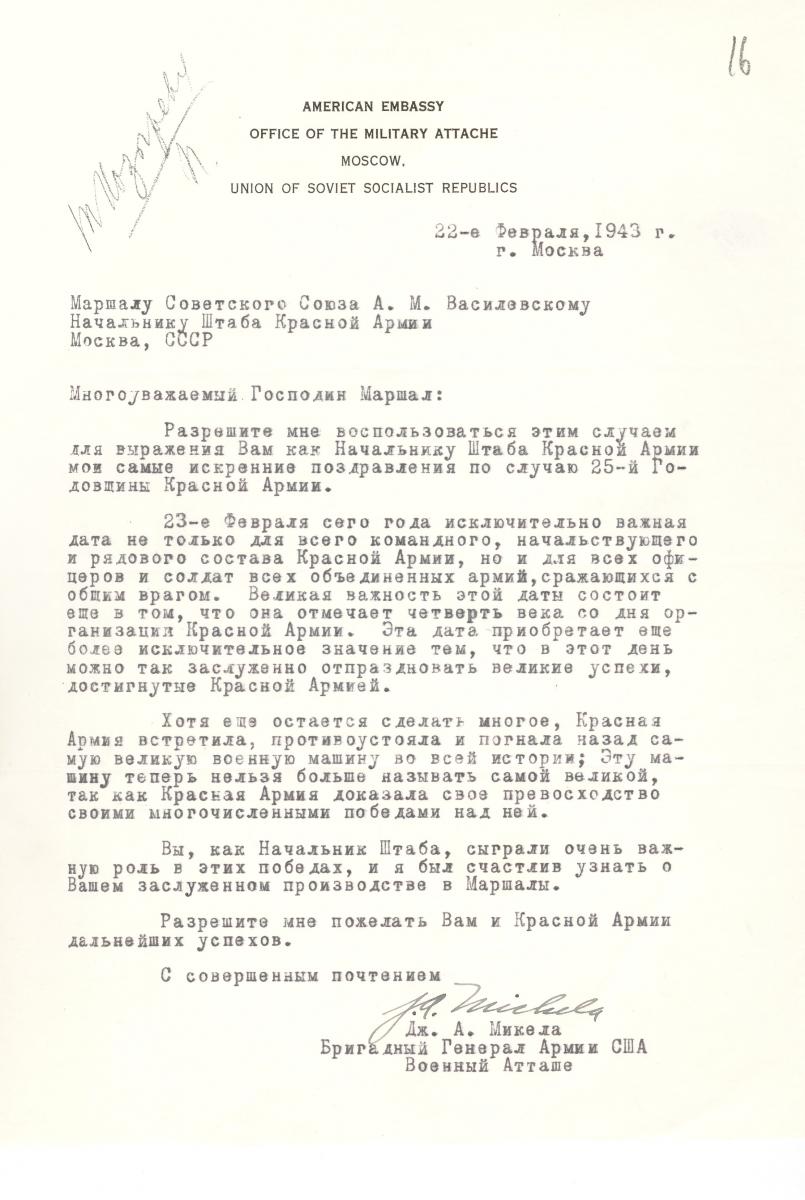

«Дружеские послания», конечно, были важны, но они никак не могли заменить второго фронта и скорейшего увеличения военных поставок в СССР. Как в Лондоне, так и в Вашингтоне еще сохранялись большие опасения за судьбу Восточного фронта. Не последнюю роль играли здесь данные, полученные от военных дипломатов. Новый американский военный атташе в Москве майор Дж. А. Мичела в январе 1942 г. доносил в Вашингтон, что хотя прежние данные о военном потенциале СССР (отводившие ему роль легкой жертвы нацистской Германии. — М. М.) оказались фальшивыми, все же советское производство, по его мнению, еще не скоро оправится от огромных потерь и эвакуации, в то время как месячный объем выпуска самолетов не превышал 1500 единиц[9].

Ничто не может умалить храбрость солдат Великобритании, США, Китая, английских доминионов, сил сопротивления других свободолюбивых государств, которые в начале 1942 г. вели ожесточенные оборонительные сражения в Атлантическом и на Тихом океане, в Северной Африке и в Восточной Азии с морскими, воздушными и сухопутными войсками стран оси, нанося им существенный урон. Но исход войны решался именно — на советско-германском фронте. Академик А. М. Самсонов отмечал: «В высших правительственных и военных сферах США и Англии понимали, какое решающее значение имела борьба на советско-германском фронте для судеб всей Второй мировой войны. Разрабатывая планы военных действий, руководящие деятели США и Англии базировались в первую очередь на анализе обстановки на Восточном фронте, однако исходили лишь из своих интересов. Летом 1942 г. английская разведка сообщала: „Положение на Восточном фронте таково, что можно ожидать любого исхода, и поэтому трудно сказать, какой из противников потерпит поражение“. В июне 1942 г. на происходившем в Вашингтоне совещании американских и английских начальников штабов было решено, что и английские и американские планы следует поставить в зависимость от исхода летних операций на советско-германском фронте. „Сумеют ли русские удержать фронт — в этом главное. От решения этого главного вопроса зависят наши планы на остающийся период 1942 г.“, — заявили англичане на первом же совместном заседании штаба в Вашингтоне»[10]. Вместо боевых действий на Европейском континенте союзники предпочли развернуть в 1942 году главные операции в Северной Африке, на второстепенном участке Второй мировой войны, где находились лишь незначительные силы немецких и итальянских войск.

Помощь Советскому Союзу была пока незначительной, что служило поводом для различных политических спекуляций по поводу намерений Москвы. В Вашингтоне стали циркулировать слухи о возможности сепаратного мира между СССР и Германией. Так, помощник начальника штаба Управления военной разведки Р. Ли в меморандуме от 12 февраля 1942 г. «Возможность русско-германского урегулирования путем переговоров», указал, что, с одной стороны, «русские говорят о своих больших возможностях и успехах восстановления экономики, но, в то же время, подчеркивают свое плачевное положение и ругают нас за недостаточную поддержку. Такие противоречивые заявления, — замечал Р. Ли, — делаются, очевидно, намеренно, чтобы скрыть истинное положение дел… и служат ширмой для оппортунистических изменений в политической линии, как в ходе самой войны, так и на будущей мирной конференции…»[11].

Однако генеральной линией Рузвельта и его ближайших помощников на советском направлении — таких, как Г. Гопкинс, бывший посол в Москве Д. Дэвис и др., — оставалась всемерная возрастающая поддержка СССР и трезвые оценки его потенциала и национальных интересов. Политическая мудрость американского президента проявилась именно в том, что он не стал заложником негативного отношения к Советскому Союзу. Хозяин Белого дома искренне надеялся и рассчитывал на успехи Красной Армии, сознавая одновременно громадные трудности ведения ею боевых действий против все еще смертельно опасного врага.

В то же время Рузвельт был прагматиком, который не только осуществлял общее военно-политическое руководство военными действиями своей страны, но постоянно держал в уме способы наиболее эффективного и бескровного использования американских сил в развернувшемся глобальном конфликте. Вступление в сражения на Европейском континенте должно было стать для граждан США ожидаемым и положительным событием, влекущим за собой и достойное вознаграждение.

В 1942 году ожесточенные схватки с врагом развернулись на гигантском пространстве Земного шара, на море и в воздухе, однако именно перелом на Востоке означал бы нанесение третьему рейху (основной силе фашистского блока) смертельной раны. Это понимали в Берлине, и германское командование делало все от него зависящее, чтобы весной 1942 г. не просто стабилизировать фронт, но и возобновить наступление против СССР. Перебороть третий рейх, который приобрел бы после краха Советского Союза контроль над его природными богатствами и соединился на суше с Японией, было бы в обозримой перспективе абсолютно невыполнимой задачей.

Стремилось развить свой успех и советское командование, уже ощутившее вкус победы, оно могло использовать для достижения окончательного перелома в войне морально-психологический порыв своих подчиненных и возникшее вместе с обретением стратегической инициативы чувство уверенности в своих силах. В соответствии с решением Ставки ВГК 8 января 1942 г. началось общее наступление советских войск от Ладожского озера до Черного моря. На центральном участке продолжались попытки продвижения вперед Западного, Калининского и Брянского фронтов. С 8 января до 20 апреля осуществлялась Ржевско-Вяземская операция[12]. Однако крупные просчеты в планировании и управлении войсками, недостаток сил и средств, особенно механизированных соединений, не позволили советскому командованию окружить и уничтожить основные силы группы армии «Центр». Незавершенным по тем же причинам осталось и наступление на других участках советско-германского фронта. Тем не менее, львиная доля немецких частей на Востоке была не просто серьезно ослаблена, но и потеряла способность вести наступление. Руководство сухопутных войск Германии вынуждено было тратить значительные резервы на ликвидацию прорывов РККА и укрепление своих оборонительных позиций. Группа армий «Центр» — мощнейшая в рядах вермахта — была отброшена на запад на 100–350 км. Полностью были освобождены Московская, Калининская, Тульская, Рязанская области, часть Смоленской и Орловской областей. Немецкая пехота смогла избежать худших для себя последствий, но группа армий «Центр», оставаясь в обороне и под постоянной угрозой новых прорывов своего фронта, не могла перебросить сколько-нибудь значительных сил для других направлений. Она продолжала нести существенные потери. Подобную войну — тяжелую, грязную, окопную — немцы вскоре стали называть «крысиной». Напротив, для большей части воинов Красной Армии зимние успехи 1941–1942 г. стали доказательством того, что вражеская пропаганда о непобедимом вермахте является мифом. Все возвращается на свои места и они, безусловно, встретят окончание войны в Берлине. Боевой дух красноармейцев и командиров приобретал новое измерение. Только в ходе битвы под Москвой за доблесть и мужество около 40 частей и соединений РККА получило звание гвардейских[13].

После окончания активной фазы боев на центральном участке советско-германского фронта — в апреле 1942 г. — стороны могли подвести некоторые предварительные итоги. После потерь и поражений лета–осени 1941 г. победа под Москвой улучшила военно-политическое и международное положение Советского Союза, укрепила антигитлеровскую коалицию, заставила правящие круги Японии и Турции с возросшей осторожностью смотреть на свое участие в войне против СССР, вдохнула надежду на скорое освобождение народам оккупированных немецкими войсками стран. Ряд историков именно с Московской битвой связывают начало коренного перелома в войне, который окончательно стал фактом после победы советских войск под Сталинградом и завершился разгромом немецких войск на Курской дуге.

Гитлер, напротив, считал, что после преодоления кризиса под Москвой уничтожение СССР и использование его ресурсов будет достигнуто путем нового наступления на южном фланге. В какой-то степени это решение возвращало германское командование к выполнению изначально намеченной цели — получить в ходе войны на Востоке доступ к богатым месторождениям нефти Кавказа и хлебу Кубани и Ставрополья. Логическим продолжением ожидаемого успеха в России был последующий захват стран Ближнего и Среднего Востока и выход к Индийскому океану. Детали продолжения наступательных операций в Советском Союзе стали разрабатываться верховным командованием Германии еще с октября 1941 г. Но ситуация под Москвой смешало все карты. Тем не менее, на летнюю кампанию 1942 г. перед сухопутными восками вермахта ставилась главная задача — возобновить наступление на юге СССР, разрешив одновременно вопрос о Ленинграде. Директивой ОКВ № 41 от 5 апреля 1942 г. предусматривалось: «… Сохраняя положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ».

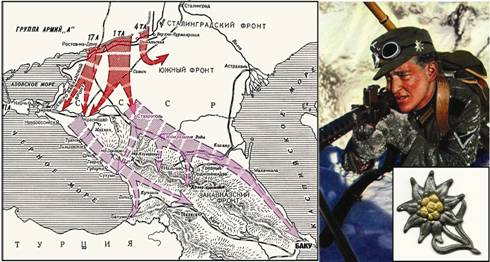

С конца весны 1942 г. командование вермахта начало сосредотачивать для наступления в направлении Кавказа крупную группировку войск. Под руководством начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдера 11 апреля был подготовлен план наступательной операции под кодовым названием «Блау». Немецким замыслом предусматривалось наступление на воронежском направлении группы «Вейхс» (2-й полевой и 4-й танковой армий) и на острогожском 6-й армии. По достижении Воронежа группа «Вейхс» должна была повернуть на юг и окружить совместно с наступающей на восток 1-й танковой армией основные силы советского Юго-Западного фронта. После этого предполагалось разделение германских сил группы армий «Юг» на две самостоятельные — «А» и «Б», которые должны были продвигаться в направлении Сталинграда и Северного Кавказа.

Весной 1942 г. произошел целый ряд обстоятельств, который способствовал достижению немцами новых впечатляющих успехов. Советская разведка неоднократно сообщала, что основное внимание немецкого командования в 1942 г. году будет приковано к южному флангу Восточного фронта. Однако Сталин и некоторые военные руководители, полагали, что немцы могут ударить и на Москву, поэтому для защиты столицы были сосредоточены главные советские силы. Еще на завершающем этапе Ржевско-Вяземской операции Ставка ВГК стала выделять значительные материальные и людские средства на восстановление Можайского полевого оборонительного рубежа. Серьезное беспокойство начальника Генерального штаба РККА маршала Б. М. Шапошникова, высказанное в телеграмме Главкому Западного направления генералу армии Г. К. Жукову от 24 апреля 1942 г., вызывал тот факт, что основная масса населенных пунктов вблизи передовой была перегружена тыловыми частями и учреждениями, что «затрудняло проведение оборонительных работ и приведение рубежа в боевую готовность»[14]. Задачи укрепления обороны оставались приоритетными для Западного и Калининского фронтов и в последующий период. 21 мая Генштаб предупреждал, что на ряде участков соединения Красной Армии, оставаясь на тех рубежах, которых они достигли в период зимнего наступления, вопросами улучшения своих позиций совершенно не занимались. В отдельных армиях не налажено боевое охранение, части растянуты в линию, не везде создана система опорных пунктов и выделены силы для защиты стыков. Враг, пользуясь этими недочетами, стремится нанести нашим войскам локальные поражения. Факты успешных мероприятий с целью маскировки и введения противника в заблуждение оставались пока единичными[15].

Боевые части РККА в ходе успешного контрнаступления, казалось, избавлялись от страха перед вражеской мощью. Этому процессу способствовали экстренные меры верховного командования по формированию свежих соединений, придания им более гибкой системы управления. Перевод значительной части Действующей армии на новые сокращенные штаты, создание в 1941 г. наряду с дивизиями стрелковых, танковых и других бригад, отказ от корпусного звена в бронетанковых войсках[16]отражало реалии того периода войны: стремление повысить эффективность руководства войсками путем его упрощения. Такие меры считались временными, но были неизбежными в виду понесенных потерь. К тому же они позволяли осуществлять быстрое пополнение потрепанных формирований, сохраняя в их составе закаленное ядро выживших бойцов и командиров.

К весне 1942 г., когда стало понятно, что оборонная промышленность в районах эвакуации в короткий срок способна освоить выпуск танков Т-60, Т-70, Т-34, КВ, советское верховное руководство решило воссоздать механизированные соединения. Армии необходимы были ударные кулаки. Опыт войны наглядно свидетельствовал, что без мощных бронетанковых формирований, способных выполнять самостоятельные задачи не только в тактическом, но и оперативно-стратегическом масштабе борьба с танковыми армиями противника и глубокое наступление практически невозможны. Постановлением ГКО от 16.02.1942 г. предусматривалось создание сразу 120 танковых бригад, которые комплектовались бойцами в возрасте не старше 35 лет. С марта 1942 г. началось массовое формирование танковых корпусов (куда входили танковые бригады), а затем и танковых армий. В мае 1942 г. появились 3-я и 5-я, а в июле 1-я и 4-я танковые армии. Сильной стороной этих объединений была концентрация значительных сил под единым командованием. С другой стороны, их маневренные действия были затруднены наличием в них стрелковых дивизий, обладавших малой подвижностью[17]. Лишь в конце 1943 г. в состав танковых армий вошли механизированные корпуса, способные поддерживать быстрое наступление. Высокую маневренность и ударную силу советским танковым объединениям придавали грузовые и бронеавтомобили, многие из которых в возрастающем объеме стали направляться из США в СССР рамках ленд-лиза с первой половины 1943 г. Однако в 1942 г. возможностей насытить войска автомобильной техникой у Ставки ВГК просто не было. Сказывались потери 1941 г., трудности организации собственного производства и незначительные поставки по ленд-лизу.

Большое значение Ставка ВГК придавала широкому использованию в будущих боях гвардейских минометных частей (ГМЧ), состоявших из знаменитых «Катюш». Уже осенью 1941 г. для более эффективного применения установок М-8 и М-13 на фронте стали формироваться оперативные группы минометных частей (Южная, Брянского фронта, Юго-Западная, Северо-Западная, Ленинградская). Создание оперативных групп ГМЧ продолжилось и в 1942 г. Возросшее поступление «Катюш» позволило создать к июню 1942 г. в Действующей армии 8 фронтовых и 4 армейские группы гвардейских минометов (всего 67 полков и 43 отдельных дивизиона). С освоением промышленностью новой установки М-30 в войсках стали формироваться тяжелые гвардейские минометные полки. В 1942 году советские «Катюши» внесли неоценимый вклад в срыв планов противника захватить Кавказ и выйти к Волге. Тяжелые потери врагу наносила, в частности, оперативная группа ГМЧ Сталинградского фронта, образованная в сентябре 1942 года[18]. В последующие периоды войны гвардейские минометы неизменно участвовали во всех главных операциях Красной Армии, помогая сокрушать оборону вермахта на участках прорыва.

В начале 1942 г. руководство СССР стремилось до предела использовать все доступные источники, питавшие военные усилия Красной Армии. В первой половине 1942 г. отзывались в тыл ранее призванные или ушедшие добровольцами на фронт научные сотрудники, квалифицированные рабочие, железнодорожники и лица ряда других профессий, имевших важнейшее значение для военной экономики. Более планомерным становилось обучение командного состава в училищах и на краткосрочных курсах, подготовка запасных частей. Налаживалась система поощрения солдат и офицеров, активно совершенствующих свои навыки владения оружием. Постановлением ГКО от 11 мая 1942 г. «в целях наиболее эффективного использования пулеметного оружия, повышения роли и ответственности рядового, младшего и среднего начсостава пулеметных частей и подразделений, а также укомплектования их лучшим составом» предусматривалось присваивать опытным красноармейцам-пулеметчикам звание ефрейтор. Одновременно повышались оклады содержания в пулеметных подразделениях. Старшина роты должен был получать в месяц до 65 руб., командир взвода — 700 руб., командир роты — 800 руб.[19]. Все эти меры, наряду с продолжением всемерной популяризацией фактов грамотного поведения советских солдат в бою, стимулированием методами пропаганды и системой воинских наград их доблести и героизма, медленно, но верно способствовали качественному совершенствованию личного состава РККА, укреплению в нем чувства уверенности в собственных силах.

Моральное состояние в большинстве соединений РККА в начале 1942 г. определялось командованием как «здоровое и устойчивое». Случаев героического поведения военнослужащих было множество. Командиры частей личным примером воодушевляли своих подчиненных. Так, в период боев 342-й стрелковой дивизии 61-й армии за овладение н.п. Долбенскими выселками, когда захлебнулась очередная атака подразделений 1148-го стрелкового полка, его командир майор Н. П. Карамушко и комиссар старший политрук И. Г. Плиха подняли бойцов и повели их за собой. Они пали смертью храбрых, но обеспечили выполнение частью поставленной задачи. В тот же период в коммунистическую партию вступило более 200 бойцов 342-й дивизии[20].

Тем не менее, боевые характеристики личного состава Действующей Красной Армии, несмотря на то, что многие советские дивизии в предыдущий период приобрели немалый опыт сражений, еще оставалась слабыми. По-прежнему хромала дисциплина. Зимой–весной 1942 г. в частях сократились случаи дезертирства и членовредительства, однако факты этих воинских преступлений имели место. Только по данным Особого отдела НКВД 61-й армии за конец января–февраль 1942 г. было зафиксировано 96 случаев дезертирства (из них 7 чел. начсостава) и 15 случаев членовредительства (один из начсостава). Показательно, что за тот же период никто не привлекался к ответственности за «антисоветские высказывания», хотя спецорганы зафиксировали и взяли в производство несколько таких эпизодов[21]. Политорганы и особые отделы НКВД фронтов в период затухания наступательных операций и возросших потерь стали отмечать случаи подрыва убежденности в окончательной победе, недовольства красноармейцев своими командирами, их неумением руководить боем. Одним из самых неприглядных явлений, распространившимся как в тыловых учреждениях, так и на передовой, стало пьянство, что напрямую влияло на боеспособность частей. В 1150-м стрелковом полку это привело, как показывают документы, к гибели начальника штаба и нескольких других командиров, «шедших в наступление после групповой пьянки». Было отмечено и ряд незаконных расстрелов офицерами своих подчиненных в пьяном виде. Такие явления грозили подрывом боевого духа и распространением пораженческих настроений, подобных тем, которые были высказаны красноармейцем 1146-го стрелкового полка: «Не правду нам говорят, немцы не боятся зимы. Смотри, как чешут по нам. Наши руководители разве считаются с нашим братом. Жрут только на войне, а поэтому, нашим телом не можем отогнать немцев, которые едят шоколад и пьют ром…»[22]22.

Гигантские масштабы сверхнапряженной мобилизации, проведенной в 1941 — начале 1942 гг., неизбежно вели в отправке на фронт слабо или совершенно необученного пополнения. Генштаб вынужден был констатировать, что красноармейцы «плохо знают свое оружие, оружие содержится грязно… много оружия остается на поле боя». В соединениях отсутствовала отлаженная система подготовки бойцов, командиров и штабов. На фоне многочисленных случаев нарушения воинской дисциплины слабо велась воспитательная работа в подразделениях[23].

Одним из самых серьезных недостатков Красной Армии в начале 1942 г. была острая нехватка техники, стрелкового автоматического оружия и боеприпасов. Возросшее сопротивление немцев стало поводом к недоверию отдельных бойцов к силе своего оружия. Можно понять настроения тех военнослужащих, которые после неудачной атаки на позиции окопавшегося противника и понесенных потерь от эффективного огня пулеметов, минометов и артиллерийских орудий вермахта, заявляли перед своими товарищами: «все равно мы не победим, так как наше оружие хуже немецкого»[24]. Возможности стрелковых дивизий и даже кавалерийских корпусов были ограничены, особенно при глубоком снеге и в период распутицы. Низкий темп советского продвижения вперед приводил к печальным последствиям: немцы, удерживавшие важнейшие транспортные коммуникации, быстро перебрасывали свои резервы на угрожаемый участок и проводили контрудар. Как следствие — значительные силы прорвавшихся частей РККА отсекались от главного фронта. Примером тому служат неудачи зимой–весной 1942 г. 33-й, 29-й и 39-й армий Западного и Калининского фронтов, 2-й ударной армии Волховского фронта, объединений Юго-Западного фронта под Харьковом в Барвенковско-Лозовской операции и др. Отечественный историк А. В. Исаев замечает в этой связи, что стандартным германским приемом, приводившим к провалу советского наступления в этот период, являлось удержание «угловых столбов» в основании прорыва соединений РККА. «Немцы всегда находили населенный пункт, находящийся поблизости от советского прорыва и стягивали к нему крупные силы, обеспечивая плотную оборону. Обходя узлы сопротивления в начальный период операции и отказываясь от лобовых атак, советские войска увязали впоследствии в позиционных боях за «угловой столб». Такая тактика противника, в любом случае, сужала прорыв, давала германскому командованию контроль над коммуникациями[25].

Однако и тем количеством боевых средств, которым обладали командующие советскими объединениями в начале 1942 г., можно было распорядиться более основательно и добиваться успеха при продвижение вперед. Беда была в том, что большинство командиров на фронте пока еще не были способны вести наступление практично и грамотно, исходя из имевшихся ресурсов и степени противодействия противника. Опыт приходил на практике и доставался дорогой ценой. «Мощный кулак» (29-я и 39-я армии) генерала И. С. Конева в феврале 1942 г. оказался отсеченным немцами и понес большие потери. Наши войска неминуемо настигла бы полная катастрофа, если бы не наступление Северо-Западного фронта. Однако ряд командующих Красной Армией уже тогда выделялись своим чувством момента и стремились гибко реагировать на изменение ситуации. Так, Г. К. Жуков, став главнокомандующим Западным стратегическим направлением, на ходу перепланировал операции Калининского фронта, утвержденные Ставкой. Не обладая значительными подвижными силами и резервами, он решил не зарываться далеко вперед, а провести удары на небольшую глубину, «нашинковать» фронт противника на несколько мелких котлов. На заключительном этапе Ржевско-Вяземской операции 20-й армии ставилась задача выйти в тыл немецкой группировки под Ржевом, 5-й армии нанести удар на Сычевку навстречу 39-й армии. Вместо гигантского окружения врага в треугольнике Ржев — Вязьма — Юхнов предстояло расчленить ржевско-вяземскую группировку противника на две части. Сокращение масштабов задач облегчало маневрирование силами: например, в феврале 1942 г. удар 5-й армии был перенесен Жуковым в полосу наступления неудачно действовавшей 20-й армии[26].

Но полководческого таланта одного Жукова было недостаточно для достижения крупного стратегического успеха. Другие генералы часто либо боялись, либо пока не научились искусству решительного маневра. Ставке и Генштабу приходилось даже разъяснять, что в период наступательных операций нельзя смотреть на разграничительные линии между армиями «как на перегородку, которые не могут нарушаться, хотя для этого и требовали интересы дела и меняющаяся в ходе операций обстановка». Нельзя идти вперед, «не обращая внимание на своих соседей, без маневра, который вызывается обстановкой, без помощи друг другу», что облегчает противнику бить советские соединения по частям. Текст соответствующей директивы от 17 мая 1942 г., подписанной И. В. Сталиным и А. М. Василевским, разрешал командующим фронтами «менять в ходе операций разграничительные линии между армиями, менять направления ударов»[27]. Указания были немедленно доведены до штабов армий. Жуков распорядился спустить их и до уровня дивизий, однако к тому времени широко апробировать их на практике уже не представлялось возможным. Наступательные возможности войск Западного направления были исчерпаны.

Все эти негативные факторы, иллюстрировавшие боевые возможности советской стороны наглядно свидетельствовали о том, что Красная Армия образца весны 1942 г. в целом пока еще не представляла эффективной военной машины, способной в кратчайший срок разгромить вермахт. Напротив, Сталин имел все основания считаться с угрозой нового крушения советской обороны на ключевых направлениях советско-германского фронта.

Повышенное беспокойство Ставки ВГК за свой центральный участок подогревалось и немецкой разведкой. Для того чтобы ввести командование РККА в заблуждение, германская сторона разработала план дезинформационных мероприятий, основу которого составила т.н. операция «Кремль». Предусматривалось проведение перегруппировок сил и средств, передислокация штаба 3-й танковой армии в район Гжатска, усиление аэрофоторазведки Москвы и ее окрестностей, рассылка планов взятия столицы неожиданным ударом вплоть до штабов полков и др.[28]. Представляется, что подобная дезинформация вкупе с реальными данными о численности немецких соединений на фронте западнее Москвы, стала одной из причин излишнего, порой гипнотического страха, проявлявшегося и в разгар Сталинградской битвы, не пропустить германский бросок в направлении столицы.

Имея в виду исключить захват врагом Москвы и других жизненно важных регионов страны, советское командование не собиралось и просто отсиживаться в обороне. Общий ход летней кампании 1942 г. виделся из Кремля с точки зрения завоевания прочной стратегической инициативы. Намечалось ввести в сражения новые воинские формирования и уже в ближайшее время освободить значительную часть оккупированной территории страны. Однако, как и в ходе предыдущих операций, планы Ставки ВГК грешили переоценкой собственных возможностей и недооценкой силы противника.

В марте 1942 г. на совещании в Государственном комитете обороны маршал Б. М. Шапошников предложил ограничиться на ближайший период активной обороной. Однако Сталин считал, что нельзя «сидеть сложа руки», и было решено нанести по врагу ряд упреждающих ударов на московском, харьковском направлениях, под Ленинградом, в Крыму и др. участках. На практике, это решение повлекло за собой подготовку и проведение наступательных операций (большего или меньшего масштабов) фактически на всех советских фронтах, за исключением самого северного, Карельского фронта. Намечались следующие действия: разгром ржевско-вяземской группировки противника, освобождение Харькова и всего Крыма, ликвидация демянского плацдарма, операция по деблокаде Ленинграда. Конечной целью Ставки ВГК был выход к концу 1942 г. на границу СССР. Но смелая инициатива изначально несла в себе порок самонадеянности.

Самым уязвимым местом в советском плане стала сама постановка задач — и обороняться и наступать. Отсутствие четкого анализа менявшейся ситуации сыграло свою роковую роль в новых неудачах Красной Армии. К тому же некоторое преимущество в инициативе, возможности выбора участка для нанесения очередного удара, достигнутое в зимние месяцы, было потеряно вследствие неоправданных ошибок верховного руководства в Москве и командования на фронтах.

Начавшиеся в мае активные боевые действия на многих участках советско-германского фронта довольно быстро вскрыли несостоятельность далеко идущих замыслов командования Красной Армии. Намеченные операции не привели к желаемым результатам. Под Ленинградом, в Крыму и под Харьковом советские войска потерпели серьезные поражения. Захлебнулось наступление 2-й ударной армии со стороны Волхова к городу на Неве; более того, сама она оказалась отрезанной от основных сил и получала снабжение лишь через узкий коридор, насквозь простреливаемый вражеским огнем. Безуспешными остались попытки советских частей наглухо захлопнуть и ликвидировать демянский котел, в котором оборонялось до 100 тыс. немецких солдат. Германскому командованию удалось наладить довольно эффективный воздушный мост со своими частями в районе Демянска.

Все эти неудачи привели к тому, что уже в начале лета 1942 г. Красная Армия оказалась в тяжелейшем положении и вынуждена была отступать к Сталинграду и Кавказу. Страна вновь стояла на грани катастрофы. Такое развитие ситуации проистекало, безусловно, из общей слабой боевой эффективности наших вооруженных сил и военной экономики. Необходимость скорейшего повышения потенциала Действующей армии, насыщения ее новой техникой и обученным пополнением для того, чтобы не допустить победы врага, а, напротив, окончательно переломить ход в войны в свою пользу — стало тем эхом Московской битвы, которое отчетливо прозвучало весной 1942 года.

Новые испытания: тяжелые бои и поражения советских войск весной — в начале лета 1942 года

Начавшиеся в мае активные боевые действия на многих участках советско-германского фронта довольно быстро вскрыли несостоятельность далеко идущих замыслов командования Красной Армии. Намеченные операции не привели к желаемым результатам. Под Ленинградом, в Крыму и под Харьковом советские войска потерпели серьезные поражения. Захлебнулось наступление 2-й ударной армии со стороны Волхова к городу на Неве; более того, сама она оказалась отрезанной от основных сил и получала снабжение лишь через узкий коридор, насквозь простреливаемый вражеским огнем[29]. Безуспешными остались попытки советских частей наглухо захлопнуть и ликвидировать демянский котел, в котором оборонялось до 100 тыс. немецких солдат. Германскому командованию удалось наладить довольно эффективный воздушный мост со своими частями в районе Демянска.

Под Демянском

Операция по разгрому демянской группировки противника, включавшей соединения 16-й немецкой армии, началась в рамках общего зимнего наступления советских войск 1941–1942 гг. Главная роль первоначально отводилась 34-й армии генерала Н. Э. Берзарина, входившей в состав Северо-Западного фронта (командующий — генерал П. А. Курочкин). Взаимодействуя с частями 3-й ударной армии на левом фланге и 11-й армией на правом, она должна была окружить несколько немецких дивизий в районе г. Демянска и уничтожить их. Выполнение этой задачи поставило бы группу армий «Север» в тяжелейшее положение.

В начале января советские войска достигли Старой Руссы, но бои с окопавшимся противником приняли затяжной характер. Опираясь на свои опорные пункты, немцы оказывали ожесточенное сопротивление. Желая переломить ситуацию, 22 января Ставка передала Северо-западному фронту 1-ю ударную армию, 1-й и 2-й гвардейские стрелковые корпуса и другие резервы. Демянск предстояло окружить встречными ударами. Почти месяц понадобился советским войскам, чтобы взломать немецкую оборону, но 20 февраля части 34-й армии и 1-го гв. ск соединились в 40 км западнее Демянска, а к концу месяца 11-я, 1-я уд. армии и 2-й гв. ск образовали внешнее кольцо окружения. В общей сложности в «котле» оказалось шесть фашистских дивизий численностью до 96 тыс. человек. Однако для ликвидации окруженных войск сил уже не хватило; резервы Ставки были обескровлены в предыдущих боях.

Немецкому командованию достаточно быстро удалось организовать снабжение окруженных соединений по воздуху. Только за март в «котел» было доставлено 24 тыс. тонн грузов и более 15 тыс. человек. Из окружения вывезли 22 тыс. раненых. К концу марта противник сам перешёл к активным действиям. 20 марта усиленная немецкая группировка в составе пяти дивизий (группа «Зейдлиц») начала операцию по деблокированию демянской группировки, нанеся удар из района Старой Руссы. Части 1-й ударной и 11-й советских армий стойко оборонялись, но враг постоянно наращивал давление, используя свое преимущество в огневых средствах. Встречный удар наносился из самого кольца. 21 апреля коридор к окруженным войскам шириной 4–8 км был пробит в районе деревни Рамушево. Все попытки советских войск вновь перерезать рамушевский остались без результата и привели лишь к новым большим потерям. В конце мая атаки на демянскую группировку прекратились. С 7 января по 20 мая 1942 года Северо-западный фронт потерял 245 511 человек, в том числе 88 908 безвозвратно. Бои по ликвидации демянского плацдарма возобновились зимой 1943 года[30].

Непростые уроки для Жукова: на левом фланге Западного фронта

Защита подступов к столице оставалась для Ставки ВГК главным приоритетом летом 1942 г. Но в ходе развернувшихся на юге России гигантских сражений за Сталинград и Кавказ все большее значение приобретала теперь задача надежно сковать силы группы армий «Центр» и исключить тем самым возможность их переброски на юг для поддержки групп армий «А» и «Б». Судьба кампании, да и всей войны решалась теперь на южном фланге, однако переломить там ситуацию было невозможно без проведения наступательных операций против сильных группировок противника на других направлениях.

Документы советского командования весны–лета 1942 г. недвусмысленно подтверждают существование двуединой цели, существовавшей у советских фронтов, прикрывавших Западное стратегическое направление — защитить Москву и сковать как можно больше сил группы армий «Центр». Ради этого в начале июля 1942 г. войска генерала Г. К. Жукова предприняли ряд частных армейских наступательных операций, общим замыслом которых было, как отмечалось, «вскрыть главную группировку противника против левого крыла фронта»[31].

Операции 10, 16 и 61-й армий Западного фронта весьма показательны в плане критической оценки боевой эффективности крупных воинских объединений РККА на тот период. Они стали своеобразным экзаменом на способность не только обороняться, но и вести успешный наступательный бой. Насколько хорошо был сдан этот тяжелый предмет? Итоговый обзор штаба Жукова, подготовленный по горячим следам операций, показывает, что их непосредственные результаты были ничтожными, хотя общий вклад в дело ослабления вермахта может быть расценен как удовлетворительный. В чем тут дело? Прежде всего, необходимо учитывать силу врага и его замыслы в период после завершения Московской битвы. На этот счет в документах фронта Жукова имеется следующее замечание: «Противник чувствовал себя более уверенно», он «ликвидировал угрозу своему тылу» и занял «современную позиционную оборону». Закопавшись в землю, группа армий «Центр» весь май и июнь создавала различные заграждения, ДЗОТы, блиндажи, огневые точки. Важное дополнение делалось относительно общей стратегической ситуации, планов противника и реакции на них руководства РККА: «как выяснилось, — говорилось далее, — немцы начали свое „летнее“ наступление главными силами на юге, на Воронежском и Ростовском направлениях. Громадные потери в этом наступлении заставили немецкое командование попытаться стянуть на юг резервы за счет других направлений, в частности, Вяземского и Брянского. Этот маневр был нашим командованием своевременно разгадан и в момент ожесточенных боев на юге, войска Западного фронта перешли к активным действиям, целью которых было сковывание резервов противника и недопущение их переброски на юг»[32].

Для наступления был выбран участок левого крыла фронта, против которого, как отмечала разведка, «немцы к концу июня сосредоточили несколько танковых дивизий». Данные о противнике подтверждали, что он усиленно готовится к каким-то масштабным мероприятиям. Переброска 17-й и 4-й танковых дивизий из района Жиздры к юго-востоку — Орлу, могло иметь задачу как дальнейшего продвижения к Воронежу для поддержки германского наступления на юге России, так и организации внезапного броска на северо-восток. В случае успеха последнего группировка РККА в районе Сухиничей была бы отсечена, а немцы получили возможность быстро достигнуть окрестностей Москвы через Тулу и Калугу. Еще большее беспокойство вызывали сведения о подходе к Орлу оперативных резервов из глубины — «до 12 дивизий, из них 4 пехотные, 2 моторизованные и до 2-х танковых». Авиация противника в течение июня производила разведку, «как поля боя, так и тылов и коммуникаций до рубежа Калуга, Тула», прикрывала районы своих войск в направлении Рославль, Брянск, Орел. Наибольшая плотность вражеских сил отмечалась на Жиздренском (6 дивизий) и Болховском (4 дивизии) участках, за спиной которых располагались еще и корпусные резервы, включавшие танковые формирования (более 300 танков). Все указанные соединения пока активности не проявляли, но у советского командования был повод опасаться за основание своего глубокого выступа у Сухиничей. В целом, перед левым крылом объединения Жукова насчитывалось 14 пехотных, две танковые и одна моторизованная дивизии, то есть, более ⅓ всех дивизий врага, действующих перед ним (48 дивизий, из них в первой линии — 34 и в резерве — 14)[33]. Да и само начертание линии фронта давало противнику определенное преимущество.

К 1 июля 1942 г. В составе войск левого крыла Западного фронта появились новые крупные формирования, способные выполнять задачи «по обеспечению мощных контрударов в случае наступления немцев в северо-восточном и восточном направлениях» (1-й гв. кавалерийский, 10-й танковый и 9 гв. стрелковый корпуса). Штаб Жукова специально указывал, что плотность наших войск позволяла «не только обороняться, но и проводить частные наступательные операции на том или ином участке фронта». Укомплектованность частей достигала 75–80% по живой силе и технике (части РГК — практически в полном штатном составе). Пассивность врага, предопределяла и первую задачу операций — «вскрыть его группировку и цели действий на ближайшее время». Необходимо было не дать вермахту застать советские войска врасплох, сковав соединения вермахта боем. Командующий Западным фронтом, в соответствии с указаниями Ставки ВГК, приказал начать наступление 6 июля 1942 г. 10-й армии предстояло выполнить ограниченную задачу — овладеть западной частью Людиново, тогда как 16-й армии, усиленной 10-м ТК «окружить и уничтожить жиздринскую группировку противника, захватить его вооружение и боевую технику и к исходу 9 июля освободить Слободку и Дятьково». В 16-й армии генерала И. Х. Баграмяна для этого имелись солидные силы — 115 тыс. чел., более 700 орудий, почти 1,5 тыс. минометов, 369 танков (по другим данным — 384 танка, из них КВ — 46 ед. и Т-34 — 57 ед.)[34].

Расчет сил и средств, имевшийся до начала наступления, был в советскую пользу (особенно на главных участках). Так, в 16-й армии 2,5 тыс. нашим активным штыкам на один километр фронта противостояло 300 немецких штыков. Преимущество в танках было абсолютным. Но результаты операций все равно оказались мизерными. Прежде всего, не брались в расчет те германские силы, которые могли достигнуть передовой и усилить оборону в первые же часы наступления. Потенциал же соединений РККА, напротив, переоценивался. Как правило, в бою участвовало не более половины, а то и всего ⅓ из состава дивизии. Такие показатели не могли вполне гарантировать прорыва, тем более, что сами участки наступления были в наших армиях слишком широкими (в 16-й армии — 70 км), что рассредоточило имевшиеся войска.

Ранним утром 6 июля, после 30 минутной огневой обработки обороны врага, армии перешли в атаку. Но практически сразу встретили ожесточенное сопротивление. Продвинувшись всего на 200–400 метров, советские бойцы залегли. В 239-й стрелковой дивизии 10-й армии наступающие полки увязли уже в полосе прикрытия. ДЗОТы противника оказались не разрушенными. Углубившись в лесной массив, пехотинцы наткнулись на сильные заграждения, и вынуждены были нести большие потери от пулеметного и минометного огня и автоматчиков, засевших на деревьях. Вскоре немецкое командование организовало мощные контратаки, в результате которых все наступление фактически захлебнулось. Штаб 10-й армии особо указывал, что достигнуть прорыва не удалось не только из-за отсутствия резервов, но и слабой эффективности нашей артиллерии. «Опыт показал, — замечали штабисты, — что короткие, но сильные 30-минутные огневые налеты на опорные пункты с ДЗОТами, являются напрасной затратой снарядов… Пленные немцы про такой огонь говорят — «это приятный концерт». Стрельба, по существу, ведется по площади, когда немцы в это время сидят в ДЗОТах и убежищах». 10-я армия на следующий день возобновила атаки, но они привели лишь к новым потерям. За два дня боев они составили в 330, 239 и 323 дивизиях 271 чел. убитыми, 874 ранеными и 8 пропавшими без вести.

Перестроив боевые порядки, создав «блокировочные группы» для уничтожения ДЗОТов противника, а также выведя артиллерию на прямую наводку, армия попыталась в последующие несколько дней решить поставленные задачи. Но время было уже упущено, враг постоянно контратаковал, а его авиация господствовала в воздухе. Спешно создаваемые штурмовые и блокировочные группы не были заранее натренированы и сколочены для успешного прорыва, не умели быстро преодолевать минные поля. 12 июля в связи с бесперспективностью дальнейших атак, распоряжением Жукова операция была прекращена. 10-я армия, продвинувшись всего на 1–2 км, лишилась всего за неделю боев 2,5 тыс. военнослужащих убитыми, ранеными и пропавшими без вести[35].

В тот же день было свернуто и наступление 16-й армии, где в бой в первый же день операции были введены танковые бригады, а на второй — 10-й танковый корпус. Донесения с участка прорыва были отнюдь не радостными. Наши бронированные соединения сразу же понесли существенные потери и не продвинулись глубоко вперед. Причины были на поверхности: слабая подготовка танкистов, плохое управление на поле боя (на бригаду имелось всего по две радиостанции, установленные на танках), ожесточенные вражеские бомбежки и неумение вовремя рассредотачивать машины во время налетов. Иногда танки попросту сбивались с курса во время движения и тем самым исключались из сражения. Итогом наступления 16-й армии стало то, что она смогла продвинуться на несколько километров вперед, но жиздринская группировка противника разгромлена не была. Более того, после переброски в ее состав 19-й танковой дивизии вермахта, контратаковавшей наши бригады, она стала даже сильнее. За столь незначительный успех нами была заплачена высокая цена. 10-й танковый корпус потерял 82 танка, из них больше всего (38 ед.) легких Т-60, которые могли успешно сопровождать атаки пехоты лишь на слабую оборону противника. Имелись случаи, когда боевые машины 68-й тбр. открывали т.н. «дружественный огонь» по 192 тбр. только из-за того, что «наши экипажи не знали машин американских марок»[36]. Это вело к ненужным и тем более обидным жертвам. В целом, армия лишилась свыше 150 танков, причем «подбитыми и сожженными» всего — погибло 2900 бойцов и командиров и было ранено 11 900[37] .

Потери врага насчитывали, по советским данным, 7,5 тыс. солдат и офицеров, что, очевидно, является преувеличенной цифрой, судя по характеру боев и остающемуся сопротивлению немцев. К вышеперечисленным недочетам наших войск, приведшим к незначительным результатам операций и большим жертвам, штаб Западного фронта добавлял следующие: «Пехота, привыкшая длительное время „сидеть“ в окопах, неохотно покидала их и на открытой местности чувствовала себя неуверенно. Отсюда и все остальные отрицательные стороны боя: плохое взаимодействие с танками и артиллерией, не налаженное управление, отсутствие связи и взаимопомощи с соседями, недостаточная сколоченность… неудовлетворительная маскировка».

Но вряд ли наша многострадальная пехота заслужила таких оценок. Да, она была еще пока плохо обучена и не могла быстро прорвать сильно укрепленные рубежи противника. Но на это были объективные причины: огромные потери предыдущих месяцев и нехватка времени для полноценного обучения и тренировки частей и подразделений. В первой половине 1942 г. мы только приступали к разрешению сложнейшей комплексной проблемы ведения успешного наступления, которая включала в себя вопросы не только насыщения армии техникой и вооружением, но и организации взаимодействия родов войск. К тому же бойцы, которые вставали из окопов и шли в смертельную атаку, не могли отвечать за ошибки вышестоящих командиров, выбравших неверное направление удара, терявших управление или не обеспечивших прикрытие стрелковых подразделений авиацией. В этом отношении пехотинцы вермахта чувствовали себя намного уверенней. В воздухе постоянно висела германская авиация. Тогда как «отсутствие на поле боя нашей авиации, — отмечалось офицерами штаба Западного фронта, — дало возможность немцам бомбить боевые порядки наступающих войск».

Действительно, чтобы скинуть врага с хорошо насиженных позиций, как показал опыт июльских боев Западного фронта, необходимо было заняться серьезной подготовкой войск, начиная с самого низшего звена (отделение-взвод) до уровня штаба армии и фронта включительно. Полосы прорыва обороны делать более узкими, массировать силы и средства для выполнения главной задачи. Чтобы бойцы смелее шли в атаку, необходимо было обеспечить превосходство в воздухе и не просто насытить объединения самолетами, но и научить летчиков «разгадывать замыслы врага». Пока же наши истребители действовали тактически безграмотно — ввязывались в бои с истребителями противника и отвлекались от поля боя в сторону. Тем временем германские бомбардировщики получали полную свободу маневра.

Но потери наших армий в июльских боях оказались не напрасными. Во-первых, командование и рядовые солдаты учились воевать, большой кровью платя за каждую ошибку на уровне тактического, оперативного и стратегического руководства войсками Красной Армии. Во-вторых, фронту Жукова удалось добиться главного — не допустить намечавшейся переброски германских соединений на южное направление, туда, где разворачивались решающие сражения войны. По итогам боев советское командование отмечало, что немцам пришлось бросить против 16-й армии все резервы, «часть которых, как выяснилось, была предназначена к переброске в другие районы (19-я тд была спешно возвращена из-под Рославля, где она находилась в вагонах на пути в Смоленск)». Делался вывод: «Если учесть, что в июле немцы вели активные действия на юге Союза, станет очевидным, что привлечение резервов противника к фронту 16-й армии, являлось фактом, имеющим существенное значение»[38].

Другим «существенным» фактом стало вскрытие германской группировки на левом крыле Западного фронта, принуждение ее вступить в ожесточенные бои и, как следствие, ликвидация имевшихся у группы армий «Центр» перспектив подготовить удар на Москву через Калугу и Тулу. Активность советских армий вынуждала немцев вязнуть в локальных сражениях, которые хотя и не приносили успеха РККА, ни на йоту не приближали вермахт к победе.

Тяжелые бои на Западном направлении в начале июля 1942 г. стали всего лишь «каплями», упавшими в океан развернувшихся событий на советско-германском фронте. Но без них невозможно было добиться той критической массы советских военных усилий, которые в последующие месяцы опрокинули и подмяли под себя отлаженную машину вермахта.

Падение Севастополя

В то время, когда в конце апреля 1942 г. затухали боевые действия советских фронтов в ходе Ржевско-Вяземской операции, и целый ряд прорвавшихся вперед советских соединений сами успели попасть во вражеский капкан в полосе Калининского и Западного фронтов, не лучшим образом складывались дела и на юге. Фактически захлебнулось наступление РККА в Крыму, западнее Керчи. Командующий Крымским фронтов Д. Козлов был практически подавлен «опекой» со стороны члена Военного совета фронта Л. Мехлиса, действовал с оглядкой на него, что привело к плачевным последствиям. Начавшееся 8 мая 1942 г. немецкое наступление на Керченском полуострове, как нож по маслу, разрезало неподготовленные к обороне советские позиции. Керченская катастрофа стоила советским войскам 176 тыс. человек. Теперь все немецкие силы в Крыму были переброшены к Севастополю — городу славы русских моряков.

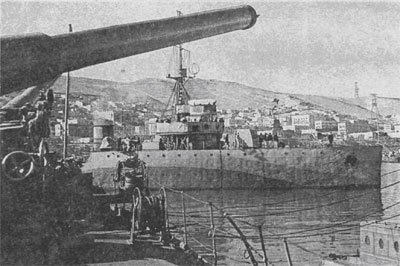

Оборона города продолжалась с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 г. После того как осенью 1941 г. немецкие войска ворвались в Крым, они бросили на захват Севастополя основные силы 11-й армии генерала Э. Манштейна. Еще 4 ноября был создан Севастопольский оборонительный район (СОР), в который вошли войска Приморской армии, морские, сухопутные и авиационные части Черноморского флота (ЧФ). Командующим СОР был назначен командующий ЧФ вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, его заместителем по сухопутной обороне — генерал-майор И. Е. Петров. Более 15 тыс. севастопольцев добровольно вступили в народное ополчение и были направлены на пополнение воинских частей. Огневую поддержку войск береговых батарей осуществляли также корабли ЧФ.

В конце мая 1942 г. положение осажденного Севастополя стало критическим. Немецкое командование решило воспользоваться благоприятно складывающейся обстановкой в Крыму и организовать новое мощное наступление на главную базу Черноморского флота. Судьба города была практически предрешена. После многодневных интенсивных налётов авиации и артиллерийских обстрелов 7 июня 1942 г. немцы предприняли 3-й по счету штурм Севастополя. К концу июня силы защитников города истощились до предела, заканчивались боеприпасы. Противник господствовал в воздухе, подтягивал резервы и продолжал почти беспрерывные атаки. 29 июня немцы ворвались в городскую черту. 30 июня развернулись ожесточенные бои за Малахов курган, доминировавший над бухтой. По указанию Ставки ВГК остатки войск, оборонявших Севастополь, должны были эвакуироваться в Новороссийск. Но к 1 июля противник блокировал СОР с моря и держал под огнем все близлежащее побережье. В этих условиях эвакуировать удалось лишь незначительную часть защитников города. По информации Генштаба РККА 4 июля 1942 г. на побережье под Севастополем было еще много отдельных групп бойцов и командиров, продолжающих оказывать сопротивление врагу. Для их эвакуации было приказано посылать мелкие суда и морские самолеты. Из-за огня противника людей могли принимать на борт лишь в 500–1000 м от берега. Советские войска понесли большие потери. По отечественным данным, безвозвратные потери войск СОР с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. составили более 156 тыс. человек (убитыми, пленными и пропавшими без вести). Немцы и их союзники в ходе осады и штурма Севастополя также понесли огромные потери — до 300 тыс. убитыми и ранеными.

Оборона города продолжалась 250 дней и стала символом массового мужества и героизма советских воинов. Она сковала крупные силы противника на южном фланге советско-германского фронта, которые в противном случае могли быть использованы на одном из решающих участков германского наступления летом 1942 года[39]. Однако германское командование смогло высвободить после падения Севастополя значительные силы 11-й армии Манштейна, которые затем были переброшены на север для захвата Ленинграда. Падение города стало и тяжелым моральным ударом для Красной Армии и всего советского народа.

Катастрофа под Харьковом

Как уже упоминалось выше, на мартовском 1942 года совещании в Кремле было решено провести серию частных наступательных операций на различных участках советско-германского фронта, что явно не соответствовало возможностям РККА. Следует отметить, что инициатива некоторых операций исходила не только от Верховного, но и от командования объединениями. В том числе, Военный совет Юго-Западного направления (Главнокомандующий ЮЗН, командующий Юго-Западным фронтом маршал С. К. Тимошенко, член военного совета Н. С. Хрущев, начальник штаба генерал-лейтенант И. Х. Баграмян) в конце марта 1942 г. предложил Ставке ВГК провести наступательную операцию на их направлении с целью разгрома противостоящих сил противника и последующего выхода Красной Армии на линию Гомель, Киев, Черкассы, Первомайск, Николаев.

Для проведения операции командование ЮЗН попросило у Ставки дополнительные силы и средства. Генеральный штаб, рассмотрев это предложение, доложил И. В. Сталину о своем несогласии и невозможности проведения крупной наступательной операции на юге весной 1942 г. Ставка ВГК, не располагая в этот период достаточными резервами, согласилась с мнением Генерального штаба. Однако военному совету ЮЗН все же удалось настоять на проведении частной наступательной операции с целью освобождения Харькова и создания условий для последующего наступления в районе Донбасса. Согласно замыслу операции, предусматривалось нанесение двух ударов по сходящимся направлениям: одного — из района южнее Волчанска, другого — с Барвенковского выступа в общем направлении на Харьков.

Командование группы армий «Юг» (главнокомандующий генерал-фельдмаршал фон Бок) также готовилось к операции под кодовым названием «Фридерикус-1» с целью ликвидации Барвенковского выступа, который создавал угрозу немецким войскам, действовавшим под Харьковом и в Донбассе. Немецкий план состоял в том, чтобы встречными ударами 6-й полевой армии (командующий генерал армии Ф. Паулюс) из Балаклеи и армейской группы (командующий генерал П. фон Клейст) в составе двух армий (1-я танковая и 17-я полевая армии) из района Славянска и Краматорска в общем направлении на Изюм окружить и уничтожить советские войска в этом выступе, затем захватить плацдарм в районе Изюма для развития наступления в направлениях Кавказа и Сталинграда. Начало операции намечалось на 17 мая 1942 г. При этом, советские планы не были для немцев секретом, так еще 22 апреля 1942 г. из-за ошибки пилота к ним в плен попал командующий 48-й армии Брянского фронта генерал-майор А. Г. Самохин, имея при себе директиву Ставки ВГК и оперативную карту с планом Харьковской наступательной операции.

Начальник Генерального штаба маршал Б. М. Шапошников, учитывая рискованность наступления из оперативного мешка, каким являлся Барвенковский выступ для войск Юго-Западного и Южного фронтов, вновь предложил воздержаться от проведения операции. Однако военный совет ЮЗН продолжал настаивать на ее проведении. Мнение Верховного главнокомандующего И. В. Сталина склонилось в пользу проведения операции, и Ставка дала на нее добро. Начало операции было назначено на 12 мая 1942 г.

Таким образом, к наступательным действиям готовились обе стороны. От исхода предстоявшего сражения зависело дальнейшее развитие летне-осенней кампании 1942 г. на южном крыле советско-германского фронта.

Наступление войск Юго-Западного фронта (ЮЗФ) началось, как и планировалось, 12.05.1942 г. Южный фронт имел задачу оборонять занимаемые рубежи в целях обеспечения наступления ЮЗФ, при этом достаточных сил для создания прочной обороны он не имел. За первые три дня ударные группировки прорвали немецкую оборону в полосе до 50 км каждая и продвинулись из района Волчанска на 18– 25 км, а от Барвенковского выступа на 25–30 км, поставив в тяжелое положение 6-ю полевую армию вермахта. Однако противник, несколько изменив первоначальный план действий, 17 мая 1942 г. также перешел в наступление. Войска генерала фон Клейста нанесли мощные удары севернее Славянска и южнее Барвенково по слабо подготовленной в инженерном отношении обороне 9-й армии Южного фронта. Уже в первый день ее оборона была прорвана.

Командующий Южным фронтом генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский предпринял попытку организовать контрудар и восстановить положение, однако противнику удалось авиа-ударами нарушить связь и управление войсками. Обстановка требовала немедленного прекращения Харьковской операции. Вечером 17.05.1942 г. исполняющий обязанности начальника Генерального штаба генерал-полковник А. М. Василевский доложил И. В. Сталину о критической обстановке на Южном фронте и предложил прекратить наступление, а часть высвободившихся войск Юго-Западного фронта использовать для ликвидации прорыва противника. Иного способа исправить положение не было, поскольку Ставка в этом районе резервами не располагала.

Сталин и командование Юго-Западного направления находились в смятении. Однако они явно недооценивали сложившуюся ситуацию и считали возможным продолжение харьковской операции. Пытаясь одновременно предотвратить худшие последствия немецкого прорыва, в 16:00 17 мая штаб Тимошенко предписал: «В целях отражения наступления противника, предпринятого на участке 9 А: Передать в оперативное подчинение командующего Южным фронтом 2-й кавкорпус (38, 62, 70 кд)…

1. Для разгрома группы противника, наступающей на Барвенково с юга, организовать и нанести с рассвета 18.05.42 контрудар силами 2 КК и 14-й гв. сд… во фланг и тыл прорвавшейся группы противника… Одновременно стрелковому полку 333 сд со средствами удерживать за собой Барвенково, не допуская прорыва танков и мотопехоты противника на север.

2. Разгром группы противника, наступающей из района Славянск против левого фланга 9 А, организовать силами 5 КК, 12 и 121 тбр и 333 сд.

3. Не менее одной кавдивизии иметь в резерве командующего в районе Барвенково. Одновременно немедленно начать переброску в район Барвенково одной стрелковой дивизии и одной танковой бригады из 37-й армии»[40].

Но ситуация под Барвенково и Славянском ухудшалась с каждым часом. В десять часов вечера 18 мая 1942 г. командующий Юго-Западным направлением маршал С. К. Тимошенко, член Военного совета Н. С. Хрущев и начальник штаба И. Х. Баграмян констатировали: «С утра 17.05 противник, отбросив 9 А Южного фронта, прорвался отдельными танковыми группами в направлении Славянск, Изюм, Андреевка, Барвенково». Мероприятия по ликвидации прорыва должного результата не дали. В связи с этим, руководство ЮЗН решило срочно изыскать виновника приближавшейся трагедии, которым стал командующий 9-й армией. «Вместо того, — отмечалось в боевом приказе Тимошенко, Хрущева и Баграмяна, — чтобы использовать имеющиеся резервы, не допустить распространение танков противника к переправам на р. Сев. Донец, организовать взаимодействие дивизий и ликвидировать прорыв, командующий 9 А генерал-майор Харитонов бросил на произвол судьбы свои войска и трусливо сбежал в Изюм. Благодаря этому уже к полудню 18.05 противник слабыми силами вышел на южный берег р. Сев. Донец на участке Богородичное, Пришиб и отдельными группами танков подошел к южной части Изюм».

Досталось в приказе и командующему Южным фронтом генерал-лейтенанту Р. Я. Малиновскому, который со своим штабом «не проявили достаточной энергии и решительности для восстановления утерянного управления войск, и до сего времени руководство боевыми действиями армии (9-й армии) доверяется обанкротившемуся в бою генералу Харитонову». Дальнейшие указания были жесткими: «Харитонова от командования отстранить и предать суду Военного трибунала», а Малиновскому самому принять руководство 9-й армией и отсечь прорвавшегося в наш тыл врага[41].

Генерал Ф. М. Харитонов осужден тогда не был и воевал дальше. Верховному командованию было ясно, что причина немецкого успеха коренится не в его командовании, а в общей переоценке наших сил и возможностей на харьковском направлении и допущенных ошибках стратегического масштаба[42].

Обстановка на Барвенковском выступе 18 мая 1942 г. стала критической, однако Ставка опять отклонила предложение Генштаба о прекращении наступления. Только вечером 19 мая, когда угроза окружения советских войск стала более чем очевидной, маршал Тимошенко отдал приказ войскам ЮЗФ перейти к обороне, а основную часть войск 6-й армии и два танковых корпуса использовать для разгрома прорвавшегося в их тыл противника. Но это решение было принято слишком поздно. Стремительным продвижением своих танковых и моторизованных соединений противник сорвал сосредоточение советских частей на участке прорыва и вынудил их вступать в бой разрозненно, без авиационной и артиллерийской поддержки.

23 мая 1942 г. армейская группа генерала Клейста, наступавшая из-под Краматорска, соединилась в районе Балаклеи с частями 6-й полевой армии Паулюса, наносившей удар с севера. Пути отхода на восток частям Красной Армии, действовавшим на Барвенковском выступе, были отрезаны. Руководство окруженной группировкой было возложено на заместителя командующего ЮЗФ генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко. Окруженная группировка вела тяжелые бои с 24 по 29 мая. Попытка командования Юго-Западным направлением деблокировать окруженные соединения удалась лишь частично. По советским данным, наши войска потеряли безвозвратно под Харьковом 170 тыс. чел. Погибли многие видные военачальники — генералы Ф. Костенко, А. Городнянский, К. Подлас.

Харьковская катастрофа резко ухудшило обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта. Поражение Красной Армии предопределило овладение вермахтом стратегической инициативой и облегчило начало 28 июня 1942 г. немецкого генерального наступления на юго-западном направлении. В результате тяжелых и неудачных оборонительных боев, войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов отступили на 100–400 км, а германские войска нацелились на Сталинград и Кавказ[43].

Несмотря на накопленные в предыдущие месяцы стратегические резервы (Действующая армия состояла из 54 общевойсковых армий, одной танковой армии и двух оперативных групп)[44]советские войска были серьезно ослаблены, что предопределило дальнейший неудачный ход боевых действий на юге России.

Германский натиск на Юго-Западный фронт и левое крыло Брянского фронта возобновился практически сразу же. Группа армий «Юг» стремилась использовать создавшиеся выгодные условия и нанесла в начале июня новые удары восточнее Харькова. Как это ни покажется странным, советские войска после столь тяжелых потерь в мае 1942 г. обладали еще значительным количественным превосходством над германскими частями на южном крыле Восточного фронта: 1700 тыс. советских солдат противостояло 900 тыс. немецких. Однако потери Красной Армии продолжали расти, а группа армий «Юг» получала новые подкрепления. По этой причине Сталин был вынужден начать переброску с Дальнего Востока дополнительных резервных сил (до 10–12 дивизий), чтобы закрыть образовавшуюся в обороне брешь.

Уже 10 июня 1942 г. ожесточенные бои разгорелись в направлениях на Волчанск, Чугуев, Купянск. Командующий ЮЗФ маршал С. К. Тимошенко, член Военного совета Н. С. Хрущев и начальник штаба И. Х. Баграмян отправляли донесения на имя самого Сталина. Последний лично следил за обстановкой на обозначившимся теперь самом опасном направлении гигантского фронта. Удары по стыкам советских 21-й, 28-й и 38-й армий наносились крупными пехотными и моторизованными силами группы армий «Юг», при поддержке нескольких сотен танков и подавляющем превосходстве в воздухе. Наши войска не выдержали и начали отход. 11 июня командование Юго-Западным фронтом адресовало Сталину нервное послание, констатирующее полное бессилие советской авиации и вытекающих из этого последствиях: «В начавшемся наступлении на Купянском направлении противник применяет на поле боя и в ближайшем тылу наших войск свою авиацию массированно, имея в воздухе почти постоянно две–три группы бомбардировщиков, плотно прикрытых истребителями. Самолетов в каждой группе доходит до 70–100 единиц… В настоящее время мы располагаем только 200 исправными дневными боевыми самолетами. При тройном превосходстве противник господствует в воздухе и, летая на средних и низких высотах, бомбит и почти безнаказанно расстреливает наши боевые порядки и танки. Это обстоятельство резко снижает боевую эффективность применения наших танков и снижает боевую стойкость нашей пехоты. Учитывая, что противник стянул на харьковское направление основную массу своих танковых войск (3, 23, 14, 18 тд и 60 мд) и значительное количество самолетов и ищет на этом направлении основного решения своего летнего наступления, мы настоятельно просим Вас увеличить общее количество боевых самолетов ВВС ЮЗФ до 500 единиц». Большую часть из них Тимошенко и его штаб просили перебросить «за счет временной придачи с других фронтов», но только так, за счет «уравновешивания сил в воздухе», возможно было «гарантировать разгром противника»[45].

Однако переломить в свое пользу ситуацию в воздухе и на земле Юго-Западного фронту не удалось. Контрудары 38-й армии смогли лишь задержать, но не остановить части вермахта. 11–12 июня советские войска под давлением противника отводились на восточный берег р. Сев. Донец. В полосе 28-й армии танки врага устремились к н.п. Вел. Бурлук. В воздухе одновременно находилось 150–200 вражеских самолетов. Тимошенко заключал: «По-прежнему, главной силой врага, снижающей эффективность нашей обороны и контрудары наших танковых соединений, является авиация»[46].

До конца июня 1942 г. войска Юго-Западного фронта вели то затухающие, то разгорающиеся с новой силой бои с мощными подвижными соединениями группы армий «Юг». Противник, захватив Вел. Бурлук, ворвавшись в Купянск, вышел к 23 июня к р. Оскол. Советские 38-я армия и правый фланг 9-й армий «с целью сохранения живой силы, материальной части и создания прочной обороны» по приказу Военного совета ЮЗФ были отведены на восточный берег Оскола[47].

Германское командование не прекращало давления на Юго-Западный фронт, но было понятно, что это только прелюдия к генеральному наступлению, подготовка к которому вступило в конце июня 1942 г. в завершающую стадию. Первоначально операция «Блау» была назначена на 23 июня. Но в связи с ожесточенными боями под Севастополем, срок был перенесен на 28 июня. К востоку от Курска были сосредоточены 2-я и 4-я танковая и 2-я венгерская армии, под общим командованием генерала Вейхса, которые и перешли 28 июня в наступление. Немцы нанесли новые, более мощные удары, которые теперь следовали один за другим без передышки. Вечером 1 июля части вермахта смогли захватить плацдармы на восточном берегу р. Оскол, прорвав оборону 28-й советской армии. Контрудары 23-го и 13-го танковых корпусов Юго-Западного фронта большого успеха не имели[48]. Тем временем 4-я германская танковая армия быстрыми темпами выходила к р. Дон в районе Воронежа. Потери Красной Армии продолжали расти. Немецкое командование в начале июля приняло решение начать операцию «Клаузевиц». Ее цель — глубокий охват Юго-Западного фронта и выход немецких сил на оперативный простор. 4 июля развернулись жестокие бои на подступах, а затем и в самом Воронеже. Советское командование срочно перебросила к городу 5-ю танковую армию генерала А. Лизюкова. Отчаянные атаки советских танкистов вынудили немцев увязнуть в боях за городские кварталы. Вскоре Гитлер приказал повернуть часть сил Вейхса к юго-востоку и продолжать наступление навстречу 6-й армии Паулюса, перешедшей в наступление 30 июня. 7 июля группа армий «Юг», насчитывавшая теперь около 1,2 млн чел., была разделена на две примерно равные части: группы «Б» и «А» под командованием фельдмаршалов Ф. Бока и В. Листа, которые должны были нанести встречные удары со стороны Воронежа (группа «Б») и со стороны Славянска (группа «А»). Группа армий «Б», включавшую в себя 4-ю танковую, 6-ю и 2-ю армии, 8-ю итальянскую армию и 2-ю венгерскую армию возглавил фельдмаршал фон Бок. В группу армий «А» (фельдмаршал В. Лист) входили 1-я танковая армия и армейская группа Р. Руоффа (17-я немецкая и 3-я румынская армия)[49].

После прорыва к Воронежу 4-я танковая армия начала стремительное продвижение на юг вдоль Дона во фланг и тыл Юго-Западного и Южного фронтов. Советские войска начали быстрый отход. Силы 38-й и 9-й армий и ряд других соединений в середине июля оказались фактически в кольце немецких войск в районе Миллерово.

Почему же немцам вновь удалось, так же, как и летом 1941 г., стремительно продвинуться вперед, окружить и в значительной мере обескровить крупные воинские формирования РККА, обладавшие большей численностью, чем собственно германские ударные соединения? Ответ неоднозначен. Во-первых, германская сторона превосходила советскую в подвижности, а, следовательно, имела преимущество в выборе участка прорыва. Соединения вермахта могли неожиданно ударить в том месте, где их совсем не ждали. Во-вторых, немецкие командиры еще превосходили советских военачальников в тактике ведения боевых действий. В третьих, массированное и безнаказанное использование врагом авиации на поле боя часто дезорганизовывало советские войска, снижало эффективность их контрударов до нулевой отметки. И, наконец, в Красной Армии еще силен был страх перед германской наступательной машиной. Зимой 1941–1942 г. этот страх, казалось, остался позади, но весенние неудачи вновь снизили боевой дух советских бойцов. История повторялась, и германские самолеты, как и летом 1941 года, нависали над головами отходящих советских колонн. Еще требовалось время, чтобы перебороть отступательный синдром. Неудачи в Крыму и под Харьковом отнюдь не способствовали этому процессу. Напротив, германские солдаты, казалось, снова убедились в своем превосходстве над противником.

23 июля Юго-Западный фронт, отступавший в Большой излучине Дона, был переименован в Сталинградский. Командующим фронта был назначен вначале С. К. Тимошенко, но вскоре руководство объединением было возложено на генерала В. Н. Гордова. 28-я, 38-я, 9-я и 57-я армии Юго-Западного фронта передавались в состав Южного фронта.

«За Волгой земли нет»: героическая оборона Сталинграда