Развитие оборонительного стратегического потенциала США и НАТО

С 2011 г. началось развёртывание системы ПРО в Европе. Главной особенностью первой фазы Евро ПРО стало размещение боевых кораблей с системой Aegis на борту в морях вокруг европейского континента.

«Официальной» целью размещения кораблей является защита европейских союзников и находящихся в регионе американских войск от нынешних и перспективных иранских ракетных угроз. При этом корабли ПРО помимо противоракет несут значительное количество ударного вооружения — крылатых ракет. То есть под видом «сугубо оборонительных целей» создана значительная ударная группировка «мирного времени», способная угрожать всему региону. Это стало абсолютно ясно в апреле 2017 года, когда два эсминца «ПРО» нанесли внезапный ракетный удар 59-ю «Томагавками» по сирийской авиабазе Шайрат[1].

Таким образом, создаваемый потенциал широкомасштабной ПРО следует рассматривать в общем контексте создания США и НАТО наступательно-оборонительного стратегического потенциала.

С военно-политической точки зрения эта способность означает в настоящее время постоянное наращивание возможностей ПРО-ПВО на всех уровнях:

— на стратегическом уровне перехват боеголовок БР большой дальности на среднем участке полёта (наземные 44 противоракеты БМД на Аляске и в Калифорнии);

— на оперативном уровне (наземного и морского базирования) — системы ПРО «Иджис»;

— на тактическом уровне — системы ПРО в США и на базах в Европе и ранах-союзниках (системы «ТХААД» и «Пэтриот»)[2].

Функционально, средства ПРО длятся на три подсистемы:

— информационную;

— средства перехвата;

— систему боевого управления, администрирования, связи и разведки

Основные этапы создания системы ПРО США демонстрируют достаточно проработанную стратегическую концепцию, последовательно реализуемую (под разными названиями) создания эффективной эшелонированной системы ПВО-ПРО, способной обеспечить США возможность использовать свои средства воздушно-космического нападения в самых широких диапазонах военных конфликтов:

— с 1946 года о1969 год — различные проекты создания противоракет и систем, в том числе объектовых в Армии, ВВС и ВИФ США.

— 1969 — начало проекта «Сейфгард» — «Гарантия») о защите трёх баз МБР;

— 1972 г. — Договор по ПРО с СССР, запрещающий создание ПРО территории страны и мобильных, а также космических ПРО.

— 1983 г. — инициатива Рейгана по СОИ, рамках которой были созданы и испытаны кинетические перехватчики.

— 1991 год — переориентация на глобальную защиту от тактических БР.

— 1993 — Б. Клинтон усиливает нестратегический аспект, переименовывает ПРО в «нестратегическую программу ПРО». Модернизация ТХААД и «Пэтриот».

— 1996 год — Конгресс США принимает решение о возобновлении программы стратегической ПРО.

— 1999 — Б. Клинтон подписал указ о создании «национальной ПРО».

— 2001 год — Дж. Буш принял решение о развёртывании «национальной системы ПРО» в 2004 году.

— 2002 год США вышли из Договора по ПРО.

— 2004 г. — первые пять ракет-перехватчиков БМД установлены на Аляске.

— 2006 год — заявление о развёртывании третьего позиционного района в Европе до 2017 года.

— 2009 г. — Обама отказался от развёртывания третьего района и переходу к поэтапному (фазовому) наращиванию ПРО на территории Европы, на технологической базе «Иджис».

— 2011 год — завершение первой фазы «адаптивного подхода».

— 2013 год — решение увеличить с 30 до 44 ракет-перехватчиков БМД.

— 2016 год — завершение 2-ой фазы «адаптивного подхода» в связи с вводом в строй в Румынии и 4 эсминцев «Иджис» в Средиземном море.

— 2017 год — на Аляске развёрнуто 14 противоракет БМД.

— 2018 г. — увеличение финансирования и резкое ускорение программ по ПРО[3].

— 2020 г. Программа развёртывания глобальной системы ПРО США.

В настоящее время эта система ПРО США включает следующие основные элементы:

1–2 эшелоны заатмосферного перехвата: 44 GMD с дальностью до 550 км. и высотами до 2000 км. при скорости до 8,4 км/сек. и Aegis BMD (до 122 ПУ на крейсерах) с дальностью до 1000 км. и высотами до 1000 при скорости до 3,5 км/сек.

3 эшелон заатмосферный/атмосферный перехват: Aeges Ashor и THAAD (8 ракет на ПУ) с дальностью до 240 км. и высотами до 200 км., скоростью 2.8 км/сек

4 эшелон атмосферного перехвата: Patriot PAC-3 (MSE) c дальностью до 40 км и высотами до 20 км. (12-16 ракет на ПУ).

Таким образом, к 2021 году уже была развёрнута эшелонирована система ПРО, которая совершенствовалась по всем основным направлениям и рассматривалась возможность её дополнения новыми системами.

Программа развития глобальной системы ПРО США рассчитана до 2020 года и основана на поэтапном подходе к созданию и развёртыванию ПРО. В феврале 2000 года Министр Обороны США одобрил документ «Анализ ПРО США», который поставил следующие стратегически приоритеты в создании системы ПРО[4]:

1) усиление защиты территории США против атак баллистическими ракетами,

2) продолжение развития и улучшения мощностей ПРО США для защиты вооружённых сил США, союзников и партнёров от региональной угрозы атаки баллистическими ракетами

3) развитие мощностей для полевых учений и тестирования создаваемых установок в условиях близких к реальности перед их использованием,

4) создание мощностей для защиты от будущих потенциальных неизвестных угроз и технических рисков,

5) использование производственных мощностей, которые экономически оправданы в долгосрочной перспективе,

6) ведущая роль США в международной кооперации в сфере ПРО.

Как заявляет Агентство по противоракетной обороне в своих отчётах, потенциальные враги увеличивают свои запасы ракет ближнего и среднего радиуса действия (SRBM и MRBM), а также, развивают технологии создания ракет промежуточного (IRBM) и межконтинентального (ICBM) типа и дальности полёта. За последние 5 лет количество ракет ближнего и среднего радиуса действия увеличивалось на 1200 шт. в год, то есть сейчас имеется более 6000 баллистических ракет данного типа, при этом сотни их запусков прошли в странах, отличных от США, России, Китая и других союзников НАТО. Эти запасы (6000 шт.) составляют 99% всех возможных угроз (то есть 99% всех мировых запасов различных видов ракет) и намного превосходят количество устройств их перехвата. Как и ранее, ширмой для создания глобальной системы ПРО являются страны и организации так называемой оси зла, позволяющие обосновывать размещение элементов ПРО по всему миру.

Противоракетные установки США нацелены на 4 типа ракет: ближнего действия, среднего, промежуточного и межконтинентального. Так как все ракеты разные, то противоракетный комплекс США представляет собой многоуровневую систему обороны от разных типов ракет (по скорости, размеру, и т.п.). В фокусе — создание новых транспортабельных или мобильных систем ПРО, так как непонятно, откуда будет происходить угроза территориально, создание широчайшей сети коммуникационных центров и инфраструктуры передачи данных, обнаружения и отслеживания движения объектов в воздухе, вплоть до минимальных высот от 0 м., и отражение угрозы, то есть уничтожение ракеты на 1, 2 или 3 фазе полёта ракеты, чтобы исключить вероятность прохождения системы ПРО, уменьшение срока реагирования и обнаружения запуска ракеты до 0–5 минут.

Российские специалисты[5] обращают внимание на то, что БЧ МБР и некоторые БРСД повышенной дальности, вроде отечественной РСД-10 (на Западе их называют ракетами промежуточной дальности, БРПД) используют другой метод сокращения участка, на котором их можно поразить: их аэродинамика оптимизирована, чтобы падение скорости было минимальным. БЧ МБР начинает экспоненциально терять скорость лишь на высоте около 30 км, но БЧ БРПД/БРСД из-за меньшей скорости на входе в атмосферу и другого угла падения начинает тормозиться уже на высоте 60 км. В итоге на цель она выходит с примерно той же скоростью, что и БЧ устаревших форм, или ОТР: те же плюс-минус 3 Маха. Но до такой скорости она затормозится на высоте менее 7 км, а выше, по причине гиперзвуковых скоростей, перехватить её сможет далеко не каждый ЗРК.

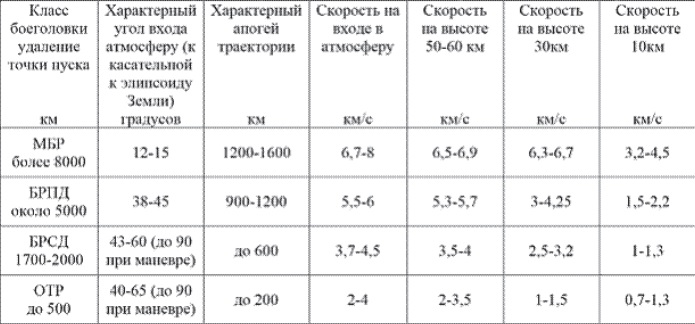

Типичные параметры движения БЧ разных классов на конечном участке можно свести вот в такую таблицу:

Таблица 1. Зависимость скорости прилёта боеголовок от удаления точек пуска

Авторы подчёркивают, что в таблице не рассматриваются гиперзвуковые боевые блоки; у них параметры движения другие, и они могут сохранять гиперзвуковую скорость вплоть до выхода на цель на уровне земли, почти как БЧ МБР. Их скорость при прохождении атмосферы без ускорителей точно так же падала бы, но для них характерен активный конечный участок, где скорость сохраняется примерно постоянной вплоть до поражения цели.

В логике эшелонированного прикрытия объекта изначально предполагалось иметь два эшелона: экзоатмосферный (за пределами атмосферы) на сравнительно большом удалении, и эндоатмосферный, уже буквально в упор к прикрываемому объекту, до сотни км. Экзоатмосферный перехват схож с перехватом на среднем участке, просто на нисходящей ветви траектории — характерны те же проблемы селекции истинной цели в облаке ложных, хотя если мы за этим облаком следили с самого начала, что-то мы о всем этом мусоре уже поняли, и более надёжно предполагаем, где именно истинные цели.

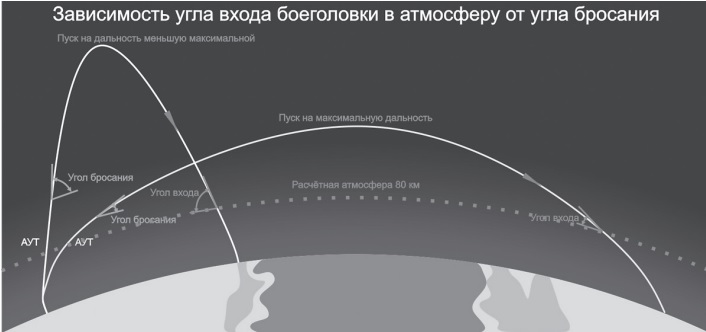

Рис. 1. Угол входа боеголовок в атмосферу также зависит от удаления, с которого произведён пуск ракеты[6].

На эндоатмосферном участке остаются только тяжёлые ложные цели, и их не может быть много — там работать проще, но все надо делать очень быстро, за считанные секунды. Противоракетный бой в условиях терминального перехвата продолжается не более двух минут — и там либо перехват будет успешным, либо сам комплекс ПРО, как приоритетная цель, уже перестанет представлять интерес, когда на него упадёт несколько сот килотонн в проникающем заряде.

Общий вывод таков: США всегда, при всех администрациях, стремились к созданию не столько максимально эффективной системы защиты от удара со стороны любого государства (предполагая не только защиту от случайного или террористического нападения, но, прежде всего, как защиту от ответного удара со стороны СССР-России после применения первыми ВТО и ЯО), сколько обеспечение неуязвимости своих вооружённых сил и возможности их активного использования без опасения чрезмерных рисков. Иначе говоря, такая военно-техническая возможность существенно усиливала политические возможности США применения военной силы при минимизации риска глобальной войны. В этом смысле вполне применима «формула Бисмарка» относительно взаимоотношений Германии и России, которая выглядит следующим образом: «Германская война представляет России также мало непосредственных выгод, как русская война Германии; самое большее, русский победитель мог бы оказаться в более благоприятных условиях, в отношении суммы военной контрибуции…»[7].

Собственно, политика сдерживания и сохранения стратегической стабильности для США во все периоды означала, во-первых, сохранение использования своих военно-технических и коалиционных преимуществ военной силы относительно всех государств, во-вторых, исключение риска глобальной войны. Идея глобальной ПРО, по большому счету, это идея сохранения возможности США глобального использования военной силы.

За годы существования и развития идеи широкомасштабной ПРО в США удалось продвинуться достаточно далеко по целому ряду военно-технологических направлений. Недооценивать перспектив развития ПРО в США и ежегодных расходов Агентства и 3000 сотрудников в 10 млрд долл. (как это делают «маститые» советско-российские эксперты, подвизавшиеся долгие годы на теме «абсурдности ПРО»), было бы неправильно.

Авторы: А.И. Подберезкин, О.Е. Родионов

[1] В настоящее время у США и их союзников более 100 единиц крейсеров и эсминцев «ПРО Иджис», способных нести до 50 КРМБ и ракет-перехватчиков, а также ракет ПВО.

[2] Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США. Анализ и моделирование. М.: ПАО НПО «Алмаз», 2018, сс. 14–25.

[3] Там же.

[4] Противоракетная оборона США: состояние и перспективы / https://arsenal-info.ru/pub/protivoraketnaya-oborona/protivoraketnaya-oborona-ssha-sostoyanie-i-perspektivy-centr-voennopoliticheskih-issledovaniy

[5] Каберник В., Гаслабурда И. Стратегическая ПРО США. Часть 8 / https://zen.yandex.ru/media/id/5daad4a0c7e50c00b1294ff0/strategicheskaia-pro-ssha-chast-8-6136cd21b1a3142e5a3df35f

[6] Там же.

[7] Бисмарк, Отто фон. Воспоминания железного канцлера. М.: АСТ: ОГИЗ, 2021, с. 379.

- 274 просмотра