Стражи неба

Стражи неба

- 388 просмотров

Стражи неба. Часть 6. Битва за Ленинград

В плане «Барбаросса» захват Ленинграда – колыбели Революции – занимал, как и захват Москвы, особое место.

Гитлер намеревался стереть город с лица земли и этим нанести непоправимый моральный удар всему Советскому народу, огромный ущерб экономике нашей страны и получить в результате существенный военно-политический выигрыш для себя и Германии в стратегическом плане.

8 июля 1941 г. состоялось совещание верховного главнокомандования вооружённых сил Германии (ОКВ). Генерал-полковник Ф. Гальдер отметил в своём дневнике после совещания:

«Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация».

«Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация».

Для достижения этих целей была создана мощная группировка сил: группа армий «Север» (командующий – фельдмаршал фон Лееб) в составе двух полевых армий и 4-й танковой армии. В сумме это составило 29 дивизий численностью около 725 тыс. человек, свыше 13 тысяч орудий и минометов, около 1500 танков. С воздуха действовал 1-й Воздушный флот Германии, в состав которого входили только боевых самолетов 760 немецких и 307 финских.

Первые месяцы войны, июнь-июль и часть августа, немецкие войска продвигались вперед почти по 25 км в сутки. К концу августа, вследствие возросшего сопротивления наших частей, наступление замедлилось. Продвижение вперед уже не более 5 км в сутки.

Противовоздушная оборона Ленинграда осуществлялась 2-м корпусом ПВО (командир – генерал Зашихин Г.С.). В его состав входили: шесть полков зенитной артиллерии среднего калибра (600 орудий калибра 85 мм), отдельный зенитно-артиллерийский дивизион среднего калибра, прикрывавший 8-ю ГЭС, зенитно-пулеметный полк (141 ЗПУ М-4 и 81 ЗПУ ДШК), зенитно-прожекторный полк (333 прожекторных станции и 114 звукоулавливателей), два полка (с июля 1941 года – три полка) аэростатов заграждения (около 300 постов), причем один отряд АЗ (31 пост) был размещен на баржах в Финском заливе.

Противовоздушная оборона Ленинграда осуществлялась 2-м корпусом ПВО (командир – генерал Зашихин Г.С.). В его состав входили: шесть полков зенитной артиллерии среднего калибра (600 орудий калибра 85 мм), отдельный зенитно-артиллерийский дивизион среднего калибра, прикрывавший 8-ю ГЭС, зенитно-пулеметный полк (141 ЗПУ М-4 и 81 ЗПУ ДШК), зенитно-прожекторный полк (333 прожекторных станции и 114 звукоулавливателей), два полка (с июля 1941 года – три полка) аэростатов заграждения (около 300 постов), причем один отряд АЗ (31 пост) был размещен на баржах в Финском заливе.

Боевой информацией о действиях воздушного (и наземного) противника силы и средства ПВО Ленинграда обеспечивал полк ВНОС, в составе которого к началу войны была, кроме других средств, и одна радиолокационная станция «РУС-2». Позже их количество было доведено до восьми, в связи с сокращением числа постов ВНОС.

Кроме указанных сил и средств, в составе зенитной артиллерии ПВО Ленинграда находились 91 орудие малого калибра (37 мм).

Из состава зенитно-артиллерийских полков среднего калибра один дивизион в количестве 5 батарей, как и отряд АЗ, были размещены на баржах в акватории Финского залива.

В состав системы ПВО Ленинграда входили также 3-я и 54-я истребительные авиационные дивизии, реорганизованные в июле 1941 года в 7-й истребительный авиационный корпус ПВО. Он насчитывал 9 истребительных авиационных полков. Однако, учитывая важность Ленинграда как государственного объекта, в оперативное подчинение 2-го корпуса ПВО были дополнительно выделены 5 истребительных полков из состава ВВС Ленинградского фронта. Таким образом, к началу активных боевых действий против авиации противника система ПВО города на Неве имела в своем составе 401 самолет и 411 подготовленных экипажей.

Группировка этих войск ПВО была организована по классической схеме – круговой, равнопрочной, с усилением основных направлений ожидаемых действий воздушного противника – северо-западного, западного и юго-западного. В этом отношении схема организации систем ПВО Ленинграда и Москвы были похожи друг на друга.

Налеты на город и стратегические объекты фашистская авиация начала уже на второй день войны. Первая воздушная тревога городу была объявлена в 0 час. 41 мин. 23 июня 1941 года и длилась 41 минуту. В эту ночь две группы бомбардировщиков по 7…9 самолетов в каждой пытались прорваться к городу со стороны Карельского перешейка. Встреченные огнем зенитчиков в районе Горская, Сестрорецк, потеряв 5 машин, самолеты противника, развернувшись, ушли.

Налеты на город и стратегические объекты фашистская авиация начала уже на второй день войны. Первая воздушная тревога городу была объявлена в 0 час. 41 мин. 23 июня 1941 года и длилась 41 минуту. В эту ночь две группы бомбардировщиков по 7…9 самолетов в каждой пытались прорваться к городу со стороны Карельского перешейка. Встреченные огнем зенитчиков в районе Горская, Сестрорецк, потеряв 5 машин, самолеты противника, развернувшись, ушли.

Таким образом, в границах Северной зоны ПВО первыми в бой вступили соединения и части ПВО Ленинграда. В июле-августе они отразили 17 налетов, в которых участвовало 1614 самолетов. К городу прорвалось только 28 бомбардировщиков.

В ночное время над городом стояла стальная завеса тросов АЗ, поэтому на малых высотах экипажи немецкой авиации, как и над Москвой, прорываться к городу не решались. Налеты на фронтовой город велись почти ежедневно, особенно в 1941…1942 году, реже – в 1943 году. Прорываясь на высоте 5 км и выше над городом, немцы с ожесточением сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы.

В первой половине июля 1941 г. немецкие войска вышли на дальние подступы к Ленинграду, поэтому для поддержки наших войск и их противотанковой обороны из состава войск ПВО города было выделено 100 орудий, в августе – еще 60, а в каждом зенитно-артиллерийском полку были сформированы нештатные дивизионы, которые вошли в состав трех участков противотанковой обороны Южного укрепрайона. Здесь мы видим также аналогичную московской зоне тактику усиления противотанковой обороны зенитными артиллерийскими и пулеметными подразделениями.

Характер боевых действий и немецкой авиации, и наших средств ПВО в Ленинграде в значительной степени напоминают боевые действия в Московской зоне ПВО. Со стороны немцев: использование фугасных и зажигательных бомб; ночные и дневные массированные налеты, изматывающие круглосуточные налеты одиночными и небольшими группами самолетов и т.д. В темное время суток сбрасывались на парашютах осветительные бомбы. Часто сбрасывали и листовки с предложениями о сдаче города, с призывом уничтожать командиров и политработников, коммунистов и евреев. Построение войск Ленинградской зоны ПВО также напоминает Москву: световые прожекторные поля, полосы поставленных в шахматном порядке аэростатов заграждения, и при этом согласованные по пространству и времени действия истребительной авиации и зенитной артиллерии.

8 сентября 1941 года враг совсем близко подошел к городу и замкнул кольцо блокады. В этих условиях силы и средства ПВО стали решать задачи обороны объектов города и войск Ленинградского фронта в единой группировке, в том числе с силами ПВО Краснознаменного Балтийского флота.

8 сентября 1941 года враг совсем близко подошел к городу и замкнул кольцо блокады. В этих условиях силы и средства ПВО стали решать задачи обороны объектов города и войск Ленинградского фронта в единой группировке, в том числе с силами ПВО Краснознаменного Балтийского флота.

Кроме того, из-за сокращения числа постов и световых прожекторных полей, за счет личного состава полков ВНОС и прожекторного полка была сформирована 10-я стрелковая бригада, которая сыграла большую роль в боях, предотвративших прорыв немецких войск к городу в ожесточенном сражении, длившемся с 12 по 25 сентября.

Потеряв в этих боях около 170 тыс. человек личного состава, фашисты вынуждены были перейти к обороне. Потерпев такое поражение в открытом бою, гитлеровцы решили сломить стойкость ленинградцев и их защитников голодом, холодом, бомбардировками, а позже – и артиллерийским обстрелами города. Так, за сентябрь в налетах участвовало 2712 самолетов, к городу прорвались 675, уничтожено 309 и подбито 29 самолетов. А до декабря 1941 г. противник произвел 108 налетов, в ходе которых к Ленинграду прорвались 1499 самолетов – 79% от общего числа самолетов, бывших над городом за всю Великую Отечественную войну.

Это были самые тяжелые для ленинградцев налеты, принесшие для жителей города наибольшее количество жертв. На эти четыре месяца (сентябрь – декабрь 1941 г.) приходится 82% жертв, понесенных населением от воздушных налетов за весь период Ленинградской битвы. В один из налетов тяжелая немецкая фугасная бомба разбила госпиталь, в огне и под завалами погибло 600 раненых. По городу был открыт огонь из осадных орудий крупного калибра. Такой огонь велся регулярно, по Ленинграду было выпущено 5366 снарядов крупного калибра.

За годы войны войска Ленинградской армии ПВО уничтожили 1561 вражеский самолет, в том числе ИА ПВО уничтожила 1044 самолета, зенитная артиллерия – 479 самолетов, зенитные пулеметы – 30 самолетов, посты ВНОС – 8 самолетов (ружейным огнем). Уничтожено 99 танков, 183 артиллерийские батареи, 85 минометных рот, 685 автомашин и много другой техники. Истреблены свыше трех полков пехоты противника.

За годы войны войска Ленинградской армии ПВО уничтожили 1561 вражеский самолет, в том числе ИА ПВО уничтожила 1044 самолета, зенитная артиллерия – 479 самолетов, зенитные пулеметы – 30 самолетов, посты ВНОС – 8 самолетов (ружейным огнем). Уничтожено 99 танков, 183 артиллерийские батареи, 85 минометных рот, 685 автомашин и много другой техники. Истреблены свыше трех полков пехоты противника.

Часто возникает вопрос, а были ли какие-либо особенности действий немецкой авиации в Ленинградской зоне по сравнению с тем, как они действовали над Москвой? Назовем только особенности применения АЗ, которые в Ленинграде использовались нашим командованием ПВО весьма изобретательно и тактически грамотно. Например, поднимали аэростаты на высоту до 6 км (конечно, только некоторые, специально оборудованные опытные образцы). При этом в штаб докладывали об этом открытым текстом по радио. Немцы, узнав о таком новшестве, поднимали самолеты на еще большую высоту или отказывались от отдельных налетов вообще. Летчики Люфтваффе устраивали охоту на АЗ, пытались расстреливать их с воздуха и с земли, применяли баржи с диверсантами против постов аэростатов, расставленных в Финском заливе на баржах. Можно привести много других примеров довольно хитрых и изобретательных действий немецкой авиации. Однако все эти попытки были сорваны умелыми и адекватными действиями воинов ПВО Ленинграда. Баржи с диверсантами освещались прожекторами с берега, расстреливались орудийным огнем зенитчиками и ружейно-пулеметным огнем самих аэростатчиков. В воздухе самолеты врага уничтожались нашими истребителями, поднятыми по данным РЛС «РУС-2».

Характер действий ленинградцев, участвовавших в отрядах местной ПВО и других службах города, примерно такие же, как и в Москве, но им было вдвойне тяжело (голод и холод зимой 1941 и 1942 года). Тем не менее, они стойко и героически выдержали эти тяжкие испытания.

Ленинградская поэтесса Ольга Бергольц, прошедшая с ленинградцами все 900 дней блокады, так писала в своем стихотворении «Февральский дневник» (1942 год):

Но мы стояли на высоких крышах,

Но мы стояли на высоких крышах,

с закинутою к небу головой,

Не покидали хрупких наших вышек,

лопату сжав немеющей рукой.

В этот период войны особенно можно выделить операцию по прикрытию от ударов с воздуха сухопутно-водной трассы от Ленинграда через Осиновец, Новую Ладогу, Волхов, Тихвин и далее на Череповец.

Все знают, что смертельно тяжелой для ленинградцев была первая блокадная зима.

В январе 1942 года ежедневно умирало от голода и холода до 4-х тысяч жителей. Нормы выдачи хлеба были снижены до минимума. Об этих трагических событиях написано очень много и мы не будем подробно об этом рассказывать, только некоторые характерные штрихи.

В условиях блокады перевозка грузов и эвакуация населения могли производиться только через Ладожское озеро. Эту дорогу ленинградцы назвали «Дорогой жизни».

До становления льда на озере все перевозки были возложены на Ладожскую военную флотилию. Налеты на суда и береговые базы начались в октябре 1941 года – 58 налетов в составе 290 самолетов. Ранняя зима уже в начале ноября сковала озеро льдом, что сократило и ухудшило снабжение блокадного Ленинграда. 19 ноября решением Военного совета фронта была поставлена задача – открыть по озеру ледяную дорогу. 20 ноября проведена геодезическая разведка и по льду Ладожского озера провезены по выбранной трассе первые грузы.

25 ноября дорога была открыта и по ней на машинах-полуторках (знаменитые ГАЗ-АА) в город доставлено 370 тонн продовольствия. В дальнейшем ежедневный подвоз доходил до 4,5 тысяч тонн.

25 ноября дорога была открыта и по ней на машинах-полуторках (знаменитые ГАЗ-АА) в город доставлено 370 тонн продовольствия. В дальнейшем ежедневный подвоз доходил до 4,5 тысяч тонн.

Нашей истребительной авиацией в условиях численного превосходства противника в самолетах было трудно отразить все его удары. Требовалось организовать прикрытие дороги зенитными средствами, но опыта установки зенитных орудий на льду не было. Специальные испытательные стрельбы показали, что малокалиберные 37-мм пушки и пулеметные установки эти испытания выдержали, а орудия среднего калибра, даже поставленные на усиленные ледовые площадки, после выстрела проваливались в воду. Поэтому было принято решение использовать их для прикрытия береговых баз, складов, пристаней загрузки-выгрузки и железнодорожных станций, а вдоль по трасе установить 37-мм автоматические зенитные пушки и зенитные пулеметы. Для прикрытия железных дорог были оборудованы железнодорожные батареи и зенитные бронепоезда. Это уже была реализация оправдавшегося опыта Московской битвы. Все эти меры заставили немцев резко повысить высоты действий самолетов, что снизило точность ударов по трассе и другим привязанным к ней объектам.

Построенная система ПВО Дороги жизни обеспечила перевозку по ней зимой 1941-1942 года в город 364 тыс. тонн грузов, эвакуацию 200 тыс. людей населения, а также 554 тыс. детей и женщин. Кроме того, на восток было вывезено около 225 тыс. тонн различных грузов. Движение колонн по льду не прекращалось ни днем, ни ночью. Это было особенно необходимо в голодную зиму блокады. Ленинградцы утром могли получить хотя и весьма скудную, но жизненно необходимую норму.

Построенная система ПВО Дороги жизни обеспечила перевозку по ней зимой 1941-1942 года в город 364 тыс. тонн грузов, эвакуацию 200 тыс. людей населения, а также 554 тыс. детей и женщин. Кроме того, на восток было вывезено около 225 тыс. тонн различных грузов. Движение колонн по льду не прекращалось ни днем, ни ночью. Это было особенно необходимо в голодную зиму блокады. Ленинградцы утром могли получить хотя и весьма скудную, но жизненно необходимую норму.

Эти события нашли отражение в знаменитой «Ленинградской поэме» Ольги Берггольц, написанной зимой 1942 года.

Там есть такие строки:

Шестнадцать тысяч матерей

пайки получат на заре –

сто двадцать пять блокадных грамм,

с огнем и кровью пополам.

Более семи десятилетий отделяет нас от этих событий. Но и теперь читать эти строки трудно без душевного волнения и внутреннего содрогания. Они навсегда оставят неизгладимый след в нашей памяти и памяти наших потомков. Закончим рассказ о ледовой трассе.

За этот период прикрытия ледовой дороги воины ПВО уничтожили 590 самолетов противника, около 400 из них – непосредственно над трассой.

В итоге, благодаря своевременно и грамотно организованной противовоздушной обороне Ленинграда, путей подвоза различных грузов: вооружения, боеприпасов, живой силы – город жил, боролся и наносил по врагу удары.

Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов

- 932 просмотра

Стражи неба. Часть 1. В небе Москвы: первый поединок с люфтваффе

В истории войск ПВО самым выдающимся и значительным эпизодом, конечно же, является оборона Москвы 1941-1942 годов. Опыт организации системы ПВО столицы Советского Союза того времени по-прежнему имеет огромную ценность, ибо он преподнес нам ряд важнейших уроков, которые актуальны и сегодня. Кроме того, изучение этих весьма интересных исторических событий имеет неоценимое познавательное и воспитательное значение.

К началу войны, в 1941 году, осознав всю опасность угрозы воздушного нападения, Правительство, Наркомат обороны и Генеральный штаб принимают ряд неотложных мер для усиления ПВО.

На специальном заседании ЦК ВКП(б), посвященному этому вопросу, И.В. Сталин подчеркнул:

«Что касается войск противовоздушной обороны, то здесь первоочередная задача – организовать надежное прикрытие наших промышленных центров, не дать противнику в случае войны уничтожить наш экономический потенциал. О том, как ведется работа в этом направлении, Наркому обороны с начальником Генштаба докладывать мне еженедельно».

«Что касается войск противовоздушной обороны, то здесь первоочередная задача – организовать надежное прикрытие наших промышленных центров, не дать противнику в случае войны уничтожить наш экономический потенциал. О том, как ведется работа в этом направлении, Наркому обороны с начальником Генштаба докладывать мне еженедельно».

Надо отметить, что все упомянутые постановления и решения в то время выполнялись неукоснительно.

Суровым испытанием для системы ПВО страны явилась битва за Москву в 1941 году. Система ПВО Москвы была приведена в готовность к отражению налетов к 18-00 23 июня 1941 года. И вот - начало войны.

170 дивизий вермахта, отмобилизованных и имеющих опыт войны на Европейском ТВД, нанесли сильнейший массированный удар по Советскому Союзу на фронте протяженностью около 3000 км. Враг атакует Прибалтику, Белоруссию, Украину, практически ежесуточно бомбардирует советские города. Взяты Минск, Барановичи, Радом. Обозначилось направление главного удара германской армии – на Москву.

Великий русский, советский поэт Сергей Есенин много лет назад высказал очень верную мысль: «Лицом к лицу – лица не увидать. Большое видится на расстоянии». Поэтому именно сейчас, спустя столько времени после Великой Отечественной войны, стало совершенно очевидно, что первый шаг к Победе над фашистской Германией , семидесятилетие которой мы празднуем в этом году, был сделан в конце 1941 года в полях Подмосковья, у стен столицы Советского Союза – города Москвы и в ее небе.

Принято считать, что битва за Москву началась 30 сентября 1941 года операцией германской армии (Вермахта) под условным наименованием «Тайфун». Однако захват столицы СССР изначально являлся ключевым политическим пунктом всего плана войны (план «Барбаросса»).

Напомним, что пограничные сражения сухопутных войск и в целом начальный период войны Красной Армией были проиграны, при этом – с большими потерями.

Войска Западного фронта, противостоящие группе германских армий «Центр», имевшей главной задачей захват Москвы, в первые же дни потерпели тяжелое поражение. Из 44 дивизий 24 были разгромлены полностью, остальные 20 дивизий потеряли от 30% до 90% сил и средств. Западный фронт оказался не в состоянии остановить врага и обеспечить необходимое время для полного сосредоточения и развертывания стратегических резервов и создания устойчивого фронта обороны.

Развернувшееся 10 июля 1941 года Смоленское сражение началось в исключительно невыгодных условиях для Советских войск. Несмотря на это, оно приняло для немецких войск напряженный затяжной характер, особенно во второй половине июля.

Начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Ф. Гальдер в дневниках записал:

«Командование противника действует энергично и умело. Его войска сражаются ожесточенно и фанатически…»

«Командование противника действует энергично и умело. Его войска сражаются ожесточенно и фанатически…»

Запись датирована 11 июля, т.е. менее трех недель после начала войны.

Г.К. Жуков этот период характеризует так :

«…Шел второй месяц войны, а широко разрекламированное обещание Гитлера уничтожить в кратчайший срок Красную Армии, захватить Москву и выйти на Волгу сорвалась. Немецкие войска всюду несли большие потери».

«…Шел второй месяц войны, а широко разрекламированное обещание Гитлера уничтожить в кратчайший срок Красную Армии, захватить Москву и выйти на Волгу сорвалась. Немецкие войска всюду несли большие потери».

После долгих колебаний Гитлер был вынужден 30 июля 1941 года отдать приказ: группе армий «Центр» прекратить наступление на Москву и перейти к обороне.

Таким образом, главным итогом Смоленского сражения, развернувшегося на фронте в 650 км и в глубину до 250 км, явился срыв расчетов гитлеровского руководства на безостановочное продвижение к Москве.

В свою очередь, этот же факт заставил верховное Германское командование пересмотреть концепцию плана «Барбаросса» и раньше намеченных планов начать воздушную стратегическую операцию по уничтожению Москвы в самый разгар Смоленского сражения, уменьшив силы и средства, запланированные для прикрытия своих войск.

Для осуществления этой операции в составе 2-го воздушного флота Германии (более 1600 боевых самолетов) заранее была создана специальная авиационная группа в составе 300 бомбардировщиков новейших типов: Хейнкель-111, Юнкерс-88, и Дорнье-215. Преобладающее большинство летчиков этой группы неоднократно бомбили столицы и крупные центры европейских государств, многие командиры экипажей были в звании «полковник», большинство имело высшие награды Германии.

Подготовка к этой операции велась буквально с первых дней войны: в тыл наших войск забрасывались специальные группы, оснащенные небольшими вращающимися прожекторами и переносными радиомаяками для обозначения направлений пролета немецких бомбардировщиков по заранее намеченным маршрутам налета на Москву.

Подготовка гитлеровской Ставкой массированного авиационного наступления на Москву на широком воздушном фронте от Северо-Западного до Южного операционных направлений не была и не могла быть неожиданной для командования и военного руководства СССР и командования Московской зоной ПВО.

Вспоминая эти дни, командир 1-го корпуса ПВО Д.А. Журавлев отмечал:

«Успешная борьба с вражескими разведчиками не давала возможности командованию 2-го воздушного флота противника детальнее узнать характер построения противовоздушной обороны Москвы. Уничтожая воздушных разведчиков малыми силами, и в основном на дальних подступах к городу, вне зоны действия зенитной артиллерии, мы не позволяли неприятелю вскрыть наши боевые порядки».

«Успешная борьба с вражескими разведчиками не давала возможности командованию 2-го воздушного флота противника детальнее узнать характер построения противовоздушной обороны Москвы. Уничтожая воздушных разведчиков малыми силами, и в основном на дальних подступах к городу, вне зоны действия зенитной артиллерии, мы не позволяли неприятелю вскрыть наши боевые порядки».

А гитлеровцы в это время уже конкретно готовили воздушное наступление на Москву.

13 июля 1941 года командир 8-го авиакорпуса Люфтваффе генерал В. Рихтгофен высказал убеждение, что воздушные налеты на Москву, имевшую свыше четырех миллионов жителей, ускорят катастрофу русских. На следующий день, 14 июля, Гитлер сформулировал цель предстоящих бомбардировок Москвы:

«Нанести удар по центру большевистского сопротивления и воспрепятствовать организованной эвакуации русского правительственного аппарата».

19 июля в директиве № 33 «О дальнейшем ведении войны на востоке» он уже конкретно потребовал: «…развернуть воздушное наступление на Москву…». Была определена и дата наступления. 20 июля командующий 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршал А. Кессельринг провел совещание с командирами бомбардировочных соединений в связи с предстоящей воздушной операцией. Во исполнение директивы № 33 ответственным за организацию и проведение налетов был назначен командир 2-го авиакорпуса генерал Б. Лерцер. Ему были оперативно подчинены все авиагруппы, выделенные для бомбардировки Москвы. Это были достаточно большие силы: из пяти действовавших на восточном фронте авиакорпусов только 4-й не участвовал в налетах на Москву.

19 июля в директиве № 33 «О дальнейшем ведении войны на востоке» он уже конкретно потребовал: «…развернуть воздушное наступление на Москву…». Была определена и дата наступления. 20 июля командующий 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршал А. Кессельринг провел совещание с командирами бомбардировочных соединений в связи с предстоящей воздушной операцией. Во исполнение директивы № 33 ответственным за организацию и проведение налетов был назначен командир 2-го авиакорпуса генерал Б. Лерцер. Ему были оперативно подчинены все авиагруппы, выделенные для бомбардировки Москвы. Это были достаточно большие силы: из пяти действовавших на восточном фронте авиакорпусов только 4-й не участвовал в налетах на Москву.

Ударным силам 2-го воздушного флота Германии противостояла система противовоздушной обороны столицы СССР в составе 1-го корпуса ПВО и 6-го истребительного авиационного корпуса (иак) ПВО, имевшего к 19 июня 1941 года, за два дня до начала войны, 11 истребительных авиационных полков.

Московской зоной ПВО в то время командовал генерал М. Д. Громадин. Командиром 6-го иак был назначен полковник И.Д. Климов, командующим истребительной авиацией ВВС МВО – генерал Сбытов. Командиром 1-го корпуса ПВО и одновременно начальником пункта ПВО Москвы являлся генерал-майор артиллерии Д.А. Журавлев. Это были замечательные и профессионально грамотные командиры, огромна их заслуга в организации ПВО столицы и четких, слаженных боевых действиях летчиков и зенитчиков. В состав 1-го корпуса входили шесть зенитно-артиллерийских полков среднего калибра, 1 зенитно-пулеметный полк, 2 зенитных прожекторных полка, 2 полка аэростатов заграждения, 2 полка ВНОС, отдельный радиотехнический батальон ВНОС и ряд других подразделений.

Московской зоной ПВО в то время командовал генерал М. Д. Громадин. Командиром 6-го иак был назначен полковник И.Д. Климов, командующим истребительной авиацией ВВС МВО – генерал Сбытов. Командиром 1-го корпуса ПВО и одновременно начальником пункта ПВО Москвы являлся генерал-майор артиллерии Д.А. Журавлев. Это были замечательные и профессионально грамотные командиры, огромна их заслуга в организации ПВО столицы и четких, слаженных боевых действиях летчиков и зенитчиков. В состав 1-го корпуса входили шесть зенитно-артиллерийских полков среднего калибра, 1 зенитно-пулеметный полк, 2 зенитных прожекторных полка, 2 полка аэростатов заграждения, 2 полка ВНОС, отдельный радиотехнический батальон ВНОС и ряд других подразделений.

Зенитно-артиллерийские полки среднего калибра занимали позиции в шести пространственных секторах относительно Москвы, прикрывая соответствующие сектора воздушного пространства. Каждый полк стопушечного состава обеспечивал трехкратное огневое воздействие по самолетам противника с высокой плотностью огня.

Зенитная артиллерия малого калибра и зенитные пулеметы использовались для усиления обороны Кремля, вокзалов, электростанций, аэродромов истребительной авиации, боевых порядков зенитной артиллерии СК и зенитных прожекторов. Позиции зенитных батарей размещались даже непосредственно в городе - например, у Покровских ворот, на многих площадях, стадионах, в частности, на площади Коммуны, в лесопарковой зоне Москвы (Сокольники, Измайлово, Лосиный остров, Битцевский парк и в других местах). На крышах высотных зданий были установлены зенитные пулеметы и орудия малого калибра (например, на крыше здания концертного зала им. Чайковского на пл. Маяковского).

Для обеспечения стрельбы зенитной артиллерии и боевых действий истребительной авиации в ночных условиях подразделениями зенитных прожекторов была создана сплошная световая полоса глубиной 35-40 км, передний край которой был вынесен на 7-8 км впереди границы открытия огня.

Для обеспечения стрельбы зенитной артиллерии и боевых действий истребительной авиации в ночных условиях подразделениями зенитных прожекторов была создана сплошная световая полоса глубиной 35-40 км, передний край которой был вынесен на 7-8 км впереди границы открытия огня.

Разведку воздушного противника и оповещение о нем осуществляли части ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь). Были созданы две полосы наблюдательных постов с удалением от центра города на 200-250 км и 100-150 км соответственно. Радиолокационные станции РУС-1 и английские MRU находились на рубеже Вязьма - Ржев. Одним из боевых расчетов этих станций командовал лейтенант Г.В. Кисунько, будущий генеральный конструктор советской системы ПРО. Таким образом, на дальних подступах самолеты врага встречала истребительная авиация ПВО, на ближних - зенитная артиллерия и пулеметы, аэростаты воздушного заграждения.

20 июля командующий 2-м воздушным флотом Люфтваффе генерал-фельдмаршал А. Кессельринг, после совещания с командирами авиасоединений, прибыл на аэродром Тересполь и обратился к экипажам бомбардировщиков с таким призывом:

«Мои авиаторы! Вам удавалось бомбить Англию, где приходилось преодолевать сильный огонь зениток, ряды аэростатных заграждений, отбивать атаки истребителей. И вы отлично справились с задачей. Теперь ваша цель – Москва. Будет намного легче. Если русские и имеют зенитные орудия, то немногочисленные, которые не доставят вам неприятностей, как и несколько прожекторов. Они не располагают аэростатами и совершенно не имеют ночной истребительной авиации. Вы должны, как это всегда делали над Англией, при благоприятных условиях, подойти к Москве на небольшой высоте и точно положить бомбы. Надеюсь, что прогулка будет для вас приятной. Через четыре недели войска победоносного вермахта будут в Москве, а это означает конец войне…»

«Мои авиаторы! Вам удавалось бомбить Англию, где приходилось преодолевать сильный огонь зениток, ряды аэростатных заграждений, отбивать атаки истребителей. И вы отлично справились с задачей. Теперь ваша цель – Москва. Будет намного легче. Если русские и имеют зенитные орудия, то немногочисленные, которые не доставят вам неприятностей, как и несколько прожекторов. Они не располагают аэростатами и совершенно не имеют ночной истребительной авиации. Вы должны, как это всегда делали над Англией, при благоприятных условиях, подойти к Москве на небольшой высоте и точно положить бомбы. Надеюсь, что прогулка будет для вас приятной. Через четыре недели войска победоносного вермахта будут в Москве, а это означает конец войне…»

Вот таким представлялась германскому командованию воздушная операция над Москвой. Последующие события показали, что это был жесточайший просчет Кессельринга.

Разумеется, о готовящемся в самое ближайшее время воздушном наступлении на Москву наше Верховное Главнокомандование знало.

21 июля И.В. Сталин провел в Ставке командно-штабную игру по отражению силами ПВО Москвы дневного воздушного налета противника на столицу с целью - определить его боевые возможности. Руководство игрой было поручено начальнику Генерального штаба Г.К. Жукову.

Вспоминая эту игру, Д.А. Журавлев писал:

«Авторы разработки создали…сложную обстановку. Согласно их данным, воздушный противник пытался прорваться к Москве тремя большими группами, эшелонированными по высоте и времени. Мне с Климовым пришлось здорово потрудиться, организуя отражение настойчивых атак врага…Коротко подвел итоги начальник Генерального штаба Г.К. Жуков. Из его слов было ясно, что в основном мы со своей задачей справились. Затем И.В. Сталин сказал: - Завтра вы нам покажете отражение ночного налета. Однако второй игре на картах не суждено было состояться ни на следующий день, ни позже. Всего через несколько часов нам пришлось отражать налет на столицу не условного, а вполне реального противника».

«Авторы разработки создали…сложную обстановку. Согласно их данным, воздушный противник пытался прорваться к Москве тремя большими группами, эшелонированными по высоте и времени. Мне с Климовым пришлось здорово потрудиться, организуя отражение настойчивых атак врага…Коротко подвел итоги начальник Генерального штаба Г.К. Жуков. Из его слов было ясно, что в основном мы со своей задачей справились. Затем И.В. Сталин сказал: - Завтра вы нам покажете отражение ночного налета. Однако второй игре на картах не суждено было состояться ни на следующий день, ни позже. Всего через несколько часов нам пришлось отражать налет на столицу не условного, а вполне реального противника».

В основном, Советское командование правильно оценило характер действий люфтваффе.

Итак, свой первый и именно ночной массированный налет на Москву фашистская авиация начала ровно через месяц после начала войны. Этот налет начался в 22.30 в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. Как выяснилось позже, налет был подготовлен весьма опытными военными специалистами люфтваффе, квалифицированно и с высоким качеством. Он должен был, по замыслу, заложить основу успеха всей воздушной операции, с последующим, разрушительным для Москвы развитием.

В 21.00 посты ВНОС, расположенные на рубеже Рославль – Смоленск, передали информацию о наличии в воздухе большой группы вражеских самолетов. В 22.00 стало ясно, что на Москву движется более 200 тяжелых бомбардировщиков (222), по двум направлениям, на высотах от 3 до 7 километров, предварительно тремя-четырьмя эшелонами, с интервалом в 35-40 мин., по основному маршруту в створе Орша – Москва. В 22-07 в городе завыли сирены. Москвичи слышат по громкоговорителям четкий собранный голос диктора Всесоюзного радио Александра Уколычева, который трижды повторяет: «Граждане, воздушная тревога!».

В 22.29 прожектора осветили первые – головные цели и генерал Журавлев отдал приказ на ведение огня всеми огневыми средствами. Полковник Климов поднял в воздух истребители на перехват врага. На командный пункт ПВО города прибыли большинство членов ГКО во главе с И.В. Сталиным и командующий Московской зоной ПВО генерал Громадин.

Воздушные бои развернулись в световых прожекторных полях на рубеже Солнечногорск – Голицыно. Одним из первых в бой вступил командир эскадрильи 11-го иап капитан К.Н. Титенков. Определив в группе флагмана, он атаковал его, сразил сначала его бортстрелка, а затем поджег самолет. После гибели ведущего - лидера взаимодействие в группе вражеских самолетов нарушилось, подоспевшие наши истребители рассеяли строй фашистов и большинство из них, сбросив бесприцельно свой бомбовый груз и маневрируя, устремились назад, на запад, выходя из зоны огня. Кроме капитана Титенкова, уничтожившего самолет-флагман противника, в этом первом налете отличились летчики-истребители лейтенанты В.Д. Лапочкин, Л.В. Еремеев, Л.Г. Лукьянов, и многие другие, а также командир 120-го иап майор А.С. Писанко.

Воздушные бои развернулись в световых прожекторных полях на рубеже Солнечногорск – Голицыно. Одним из первых в бой вступил командир эскадрильи 11-го иап капитан К.Н. Титенков. Определив в группе флагмана, он атаковал его, сразил сначала его бортстрелка, а затем поджег самолет. После гибели ведущего - лидера взаимодействие в группе вражеских самолетов нарушилось, подоспевшие наши истребители рассеяли строй фашистов и большинство из них, сбросив бесприцельно свой бомбовый груз и маневрируя, устремились назад, на запад, выходя из зоны огня. Кроме капитана Титенкова, уничтожившего самолет-флагман противника, в этом первом налете отличились летчики-истребители лейтенанты В.Д. Лапочкин, Л.В. Еремеев, Л.Г. Лукьянов, и многие другие, а также командир 120-го иап майор А.С. Писанко.

Этот подвиг отважного советского летчика не случайно был отражен к 50-летию Победы на памятной стеле, установленной в Москве на площади в Крылатском.

Однако другие группы, прикрываясь плотным огнем бортового оружия, продолжали полет к городу. В ожидаемую зону огня зенитной артиллерии они входили небольшими группами с разных направлений, эшелонировано по высотам. При этом плотность налета оставалась высокой, и генерал Журавлев принял решение и отдал приказ на ведение заградительного огня.

В этом случае стрельба велась в ту часть пространства, где ожидалось появление самолетов с тем, чтобы на пути движения бомбардировщиков была создана сплошная огневая завеса. Такой режим огня не является прицельным и проводит к большому расходу снарядов, однако он позволял сорвать выполнение боевой задачи авиацией противника. Здесь расчет делался на то, что далеко не каждый экипаж вражеского бомбардировщика решится следовать по боевому курсу, если он видит на своем пути сплошную огневую зону из разрывов снарядов. Заградительный огонь производил ошеломляющее воздействие на экипажи вражеских самолетов, подавлял их морально, заставляя уходить с боевого курса, бесприцельно освобождаться от бомбового груза и отказываться от выполнения боевой задачи. Лишь одиночные самолеты прорывались через сплошную огневую зону, главным образом на флангах зенитно-артиллерийских полков, однако и их встретили сюрпризы, которых они не ожидали. Один из командиров вражеских воздушных кораблей фельдфебель Л. Хавигхорст так вспоминает первый налет:

«…Горящий Смоленск являлся хорошим навигационным ориентиром. Четким белым штрихом просматривалась дорога Смоленск – Москва. Скоро мы увидели 10 – 20 прожекторов, создававших световое поле. Попытки обойти его не удались: прожекторов оказалось много и слева, и справа. Я приказал увеличить высоту полета до 4500 м и экипажу надеть кислородные маски… Когда наш самолет вплотную подлетал к Москве и мы собирались освободиться от бомбового груза, раздался взволнованный голос радиста: - Внимание, аэростаты! – Ты обалдел, послышалось в ответ, - мы же летим на высоте 4500!

Экипаж хорошо знал, что англичане не поднимали аэростаты выше 2000 метров, а здесь высота была, по крайней мере, удвоена… Я приказал сбросить бомбы и… мы повернули обратно».

Первый налет на Москву продолжался пять часов, и все это время ночное небо пересекали пулеметные трассы атакующих истребителей, наземных зенитно-пулеметных установок и зенитно-артиллерийских батарей малого калибра. А внешний контур города был высвечен лучами прожекторов и сполохами – вспышками от разрывов зенитных снарядов батарей среднего калибра.

Первый налет на Москву продолжался пять часов, и все это время ночное небо пересекали пулеметные трассы атакующих истребителей, наземных зенитно-пулеметных установок и зенитно-артиллерийских батарей малого калибра. А внешний контур города был высвечен лучами прожекторов и сполохами – вспышками от разрывов зенитных снарядов батарей среднего калибра.

Этот налет был успешно отражен. К Москве прорвались несколько самолетов, которые успели сбросить бомбы на город. В результате налета пострадало 792 человека (130 убито, 241 тяжело ранено), разрушено 37 зданий, возникло 1166 очагов пожара, повреждено 2 водовода, отдельные участки газовой и электросети, разбито до 100 км пристанционных железнодорожных путей и 19 вагонов с грузом. Несколько бомб упало на территорию Кремля, но они не нанесли существенных повреждений. Пострадали в первом налете, в основном, Ленинградский и Краснопресненский районы столицы. Потери авиации Люфтваффе составили 22 самолета (12 на счету летчиков-истребителей и 10 – на счету зенитчиков). Во время второго налета в ночь на 23 июля из 150 самолетов было сбито 15.

Враг бросал на Москву до 250 самолетов в одном массированном налете и нес при этом значительные потери в авиации (более 10% самолетов, участвовавших в налете, между тем как в рейдах на Лондон и Париж немцы теряли не более 3% машин). Наиболее крупные потери вражеская авиация понесла 29 октября 1941 г., когда из 100 налетавших самолетов было сбито 44. Фактически лучшие бомбардировочные эскадры Люфтваффе были разгромлены под Москвой (например, эскадра «Кондор» потеряла 70% своего состава, другие от 35% до 50%). Фактически это был провал единственной предусмотренной планом «Барбаросса» стратегической воздушной операции.

Враг бросал на Москву до 250 самолетов в одном массированном налете и нес при этом значительные потери в авиации (более 10% самолетов, участвовавших в налете, между тем как в рейдах на Лондон и Париж немцы теряли не более 3% машин). Наиболее крупные потери вражеская авиация понесла 29 октября 1941 г., когда из 100 налетавших самолетов было сбито 44. Фактически лучшие бомбардировочные эскадры Люфтваффе были разгромлены под Москвой (например, эскадра «Кондор» потеряла 70% своего состава, другие от 35% до 50%). Фактически это был провал единственной предусмотренной планом «Барбаросса» стратегической воздушной операции.

6 ноября 1941 года, когда на станции метро «Маяковская» проходило торжественное заседание, посвященное 24-й годовщине Великого Октября, на котором произносил речь Сталин, немцы направили на Москву 250 самолетов. Ни один из них к Москве не прорвался, а 34 самолета были сбиты.

Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов

- 1 просмотр

Стражи неба. Часть 10. Меж Орлом и Харьковом…

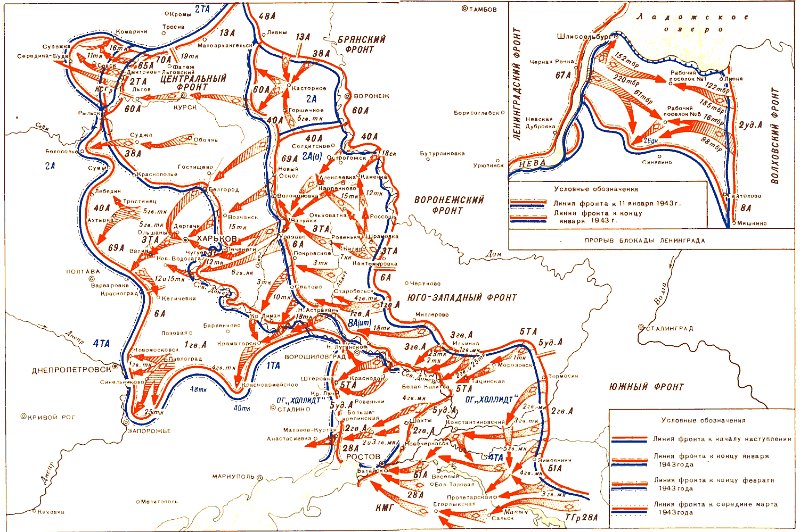

Обстановка, сложившаяся весной 1943 года, в целом была благоприятной для Советских Вооруженных сил. После зимних ожесточенных сражений на советско-германском фронте наступило относительное затишье. Обе воюющие стороны готовились к очередным решительным битвам. Немецко-фашистская армия стремилась к новому захвату стратегической инициативы и к реваншу за Сталинград, а Красная Армия – к разгрому и изгнанию оккупантов с советской земли. Для достижения поставленных перед собой задач обе воюющие стороны напрягали огромные усилия для укрепления и совершенствования занимаемых позиций на фронте, расширения производства и повышения качественных характеристик вооружения и боевой техники.

Именно тогда, ранней весной, по данным всех видов разведки стали проявляться признаки того, что главные сражения развернутся в районе Курского выступа.

После поражения зимой 1942…1943 годов враг, понеся огромные потери, лишился на юге всех территориальных завоеваний лета 1942 года. Кроме того, советские войска прорвали блокаду Ленинграда, освободили район Великих Лук, с боями продвинулись на 500…600 километров, вышли на подступы к Ростову, Таганрогскому заливу, подошли к Ейску и Краснодару. Была освобождена большая часть Северного Кавказа.

В зимней кампании Красная Армия разгромила более 100 дивизий врага, что составляло до 40% всех его дивизий на советско-германском фронте. Общие безвозвратные потери в живой силе с 1 июля 1942 года по 30 июня 1943 года, по данным генерального штаба сухопутных войск Германии, составили 1.350.000 человек. Бывший генерал-инспектор бронетанковых войск Германии генерал-лейтенант Г. Гудериан 9 марта 1943 года писал:

«К сожалению, в настоящее время у нас нет ни одной полностью боеспособной танковой дивизии».

«К сожалению, в настоящее время у нас нет ни одной полностью боеспособной танковой дивизии».

В странах-союзницах Германии усилилось недовольство войной, а особенно – неуверенность в её благоприятном исходе.

Чтобы поднять моральное состояние вермахта и немецкого народа, восстановить военный и политический престиж Германии, укрепить фашистский блок, гитлеровцы решили провести на Восточном фронте большое летнее наступление. Они не без оснований считали, что переход к обороне в стратегических масштабах будет означать признание военного поражения Германии. Гитлеровские генералы всё ещё надеялись разгромить наши главные силы и тем самым добиться изменения хода войны в свою пользу.

С наступлением весны 1943 года Германия и её союзники начали сосредоточение войск и техники в районе Курского выступа. Для того чтобы восстановить людские потери и восстановить многочисленные разбитые дивизии, Гитлер был вынужден объявить тотальную мобилизацию мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, было разбронировано и призвано в армию около 1 млн. высококвалифицированных рабочих. Для работы в промышленности и сельском хозяйстве насильно привлекалось более 7 млн. иностранных рабочих и военнопленных.

В результате всех этих и других мероприятий фашистским руководителям удалось пополнить войска живой силой, увеличить производство тяжелых танков, орудий и минометов в два раза, самолетов – в 1,7 раза по сравнению с 1942 годом. Общая численность немецких войск к лету 1943 года стала ориентировочно такой же, как и осенью 1942 года.

На Восточном фронте из имеющихся 294 дивизий находилось 195, то есть на 42 дивизии больше, чем 22 июня 1941 года. Сателлиты выставили 32 дивизии и 8 бригад. Однако их боевая выучка и стойкость были уже не такими, как в начале войны.

На Восточном фронте из имеющихся 294 дивизий находилось 195, то есть на 42 дивизии больше, чем 22 июня 1941 года. Сателлиты выставили 32 дивизии и 8 бригад. Однако их боевая выучка и стойкость были уже не такими, как в начале войны.

Но всё же, и главным образом, именно отсутствие второго фронта в Европе позволило гитлеровскому командованию сосредоточить на советско-германском фронте свои главные силы из числа наиболее боеспособных соединений.

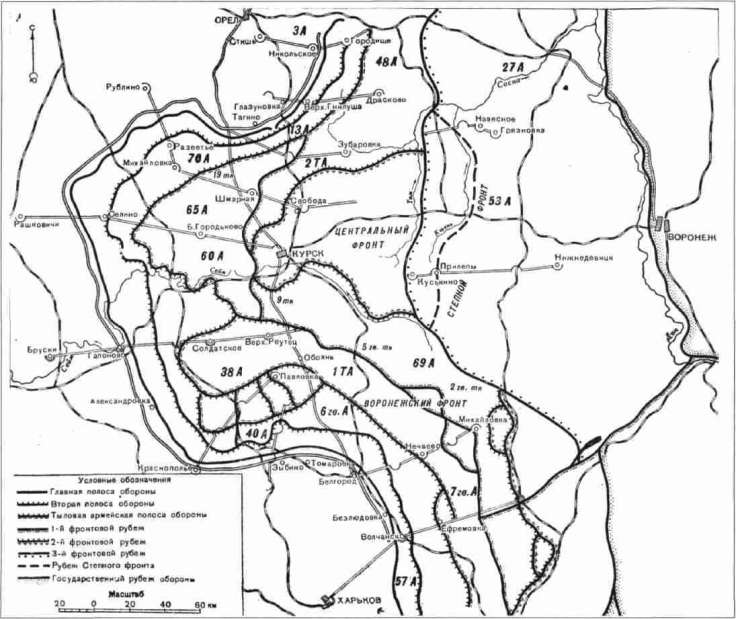

Для своего летнего наступления немецко-фашистское командование, как и предполагалось, избрало Курский выступ, который был образован в ходе зимней кампании и находился между городами Орел и Харьков, и который вошел в историю под названием «Курской дуги». Линия фронта здесь была выгнута в сторону гитлеровских войск. К северу и к югу от неё имелись Орловский и Белгородско-Харьковский выступы, обращённые в нашу сторону. В них обоих и видело вражеское командование трамплины для наступления по сходящимся к Курску направлениям. В первой половине апреля план наступательной операции немцев под кодовым названием «Цитадель» был готов.

Готовя Красную Армию к летней кампании, Государственный Комитет Обороны, Ставка и Генеральный штаб весной 1943 года развернули большую работу на фронте и в тылу для создания условий решительного разгрома оккупантов. Особое внимание ГКО и ЦК ВКП(б) было сосредоточено на производстве самолетов, танков и самоходной артиллерии.

Готовя Красную Армию к летней кампании, Государственный Комитет Обороны, Ставка и Генеральный штаб весной 1943 года развернули большую работу на фронте и в тылу для создания условий решительного разгрома оккупантов. Особое внимание ГКО и ЦК ВКП(б) было сосредоточено на производстве самолетов, танков и самоходной артиллерии.

К лету 1943 года, кроме отдельных танковых и механизированных корпусов, были сформированы и полностью укомплектованы пять танковых армий, имевших в своем составе, как правило, два танковых и один механизированный корпус. Кроме того, для обеспечения прорыва обороны противника и усиления армий были созданы 18 тяжелых танковых полков.

Проводилась большая работа по усилению ВВС. К лету 1943 года почти вся авиация была перевооружена на новую материальную часть (самолеты ЛА-5, ЯК-9, ПЕ-2, ТУ-2, ИЛ-4 и другие новые типы). Было сформировано 8 авиакорпусов дальнего действия. Каждый фронт имел свою воздушную армию (700…800 самолетов).

Формировались новые артиллерийские соединения, вооруженные новыми и более качественными типами орудий. Были созданы соединения резерва Верховного Главнокомандования для организации более высоких плотностей огня на главных направлениях ударов. Большое количество артиллерийских систем было переведено на механизированную тягу. Тыл Красной Армии получил многие десятки новых автомобильных батальонов.

В различных учебных центрах обучались и переподготавливались сотни тысяч бойцов и командиров. На 1 июля 1943 года в резерве Ставки было несколько общевойсковых, две танковые и одна воздушная армия.

Замысел советского командования заключался в организации и создании на данном участке советско-германского фронта глубокой устойчивой преднамеренной обороны Центрального, Воронежского и частично Степного фронтов, с целью отразить наступление врага, обескровить его, «выбить» у него танки и нанести серьезный ущерб его ударной и поддерживающей сухопутные войска авиации. То есть, завоевать господство в воздухе. Затем, перейдя в контрнаступление, нанести решительное поражение главным группировкам немецких войск на северном и южном фасах Курского выступа.

Этот глубоко проработанный и реализованный замысел стал большим и обоснованным вкладом в советскую военную науку и военное искусство, ибо наши войска переходили к обороне не вынужденно, не из-за недостатка сил и средств, как это было в начальный период войны, а именно преднамеренно, располагая превосходящими силами: по личному составу – 1,4:1; по танкам и САУ – 1,2:1; по самолетам – 1,2:1; по орудиям и минометам (без реактивной и зенитной артиллерии) – 1,9:1.

Построение обороны под Курском в стратегическом и оперативно-тактическом отношении являло собой непревзойденный образец, который уверенно можно назвать классическим. Общая глубина обороны Центрального и Воронежского фронтов доходила до 150…190 км, а с учетом Степного фронта – до 250…300 км. В её основу была заложена возможность отразить массированные атаки танков противника, то есть оборона была, прежде всего, противотанковой.

Впервые с начала войны, на всю глубину обороны боевые порядки войск были обеспечены организованным и достаточно эффективным противовоздушным прикрытием. В единой системе ПВО от ударов с воздуха были прикрыты также важные объекты инфраструктуры в тылу фронтов и железнодорожные коммуникации, по которым осуществлялись поставки в войска людей, техники, боеприпасов и другого необходимого имущества и грузов. В целом, свыше 60% боевых порядков войск и объектов обороны были надежно прикрыты средствами ПВО.

Серьезным вкладом в военное искусство следует считать приобретённый в Московской битве опыт организации противовоздушной обороны важнейших прифронтовых объектов, железнодорожных и других коммуникаций стратегического и оперативного значения. Наращивание этого опыта было весьма значительным и в Сталинградской битве, когда Красная Армия практически бесперебойно получала Кавказские нефтепродукты по водной магистрали – по Волге и единственной железной дороге, в 40 км восточнее Волги.

На базе этого опыта, в целях совершенствования боевого управления силами и средствами ПВО, были произведены серьёзные структурные преобразования:

созданный приказом НКО СССР от 5 апреля 1942 года Московский фронт ПВО Постановлением ГКО от 29 июня 1943 года переформирован в Западный фронт ПВО, с вхождением в него всех сил и средств противовоздушной обороны, действовавших в районе Курского выступа. Командовал фронтом генерал-лейтенант М.С. Громадин.

созданный приказом НКО СССР от 5 апреля 1942 года Московский фронт ПВО Постановлением ГКО от 29 июня 1943 года переформирован в Западный фронт ПВО, с вхождением в него всех сил и средств противовоздушной обороны, действовавших в районе Курского выступа. Командовал фронтом генерал-лейтенант М.С. Громадин.

Приказом НКО СССР от 21 мая 1943 года начато формирование зенитно-артиллерийских, зенитно-пулеметных, прожекторных дивизий, дивизий аэростатов заграждения и ВНОС ПВО страны.

Для противовоздушной обороны сухопутных войск были усилены штатные и приданные зенитно-артиллерийские части. В войсковой ПВО формировались зенитно-артиллерийские дивизии четырехполкового состава: три полка зенитной артиллерии малого калибра (37-мм орудия) и один полк зенитной артиллерии среднего калибра – 85-мм пушки.

Зенитно-артиллерийские дивизии ПВО страны состояли, в основном, из полков среднего калибра. Все полки были пятибатарейного состава по четыре орудия в батарее.

Эта структурная реорганизация имела целью не только количественное увеличение огневых средств противовоздушной обороны войск и объектов. Тактически грамотное размещение позиционных районов зенитных артиллерийских и пулеметных подразделений обеспечивало двух – четырехэшелонное построение боевых порядков батарей и рот из состава каждой дивизии, а организованное взаимодействие огневых сил и средств различных калибров создавало многослойную систему огня по высотам: пулеметные установки – от 10 до 2400 метров; 37-мм автоматические зенитные пушки – от 50 до 6500 метров, 85-мм зенитные орудия – от 100 до 10250 метров. При этом эшелонированные боевые порядки зенитной артиллерии среднего калибра обеспечивали среднюю плотность огня 50…70 разрывов, а на наиболее ответственных направлениях – 80…100 разрывов снарядов на 1 км движения цели в пределах глубины полосы боевой ответственности зенитно-артиллерийских дивизий, полков и отдельных дивизионов. Огонь велся, в основном, по данным станций орудийной наводки - СОН-2. Применение радиолокационных станций орудийной наводки было в то время крупным шагом в техническом оснащении зенитной артиллерии средствами управления огнем.

В непосредственном позиционном соприкосновении и огневом взаимодействии с соединениями и частями войсковой ПВО по решению Ставки находились силы и средства Ряжско-Тамбовского, Воронежско-Борисоглебского, Харьковского и Тульского дивизионных районов ПВО страны, на которые возлагалась боевая задача противовоздушной обороны железнодорожных магистралей и объектов тактического и оперативного значения.

В их составе находились 547 орудий среднего, 217 орудий малого калибра, 558 зенитных пулеметов и 125 зенитных прожекторов. Из них около 70% орудий среднего, 50% орудий малого калибра, 45% зенитных пулеметов и все прожекторные станции находились на обороне железнодорожных узлов, станций и мостов.

В их составе находились 547 орудий среднего, 217 орудий малого калибра, 558 зенитных пулеметов и 125 зенитных прожекторов. Из них около 70% орудий среднего, 50% орудий малого калибра, 45% зенитных пулеметов и все прожекторные станции находились на обороне железнодорожных узлов, станций и мостов.

Значительная часть зенитных средств была выделена в состав маневренных групп для временного прикрытия станций погрузки и выгрузки войск. Эти группы скрытно, ночью, по разработанному заранее плану, графику, перемещались от объекта к объекту прикрытия.

Противовоздушная оборона эшелонов на перегонах осуществлялась группами, которые состояли из зенитных пулеметных и пушечных взводов, выделенных из состава соединений и частей дивизионных районов ПВО территории страны. Более мощные группы для прикрытия эшелонов с особо важными грузами включали в свой состав зенитные бронепоезда, которых в районе Курска было около 40 единиц. Они, кроме того, усиливали прикрытие больших войсковых колонн на марше, осуществляли внезапные боевые действия по авиации противника из засад.

Многие из москвичей знают, что несколько бронепоездов, в том числе и зенитных, были произведены на Мытищинском вагоностроительном заводе под названием «Московский метрополитен» и отправлены на фронт, в район Курско-Орловской дуги.

Многие из москвичей знают, что несколько бронепоездов, в том числе и зенитных, были произведены на Мытищинском вагоностроительном заводе под названием «Московский метрополитен» и отправлены на фронт, в район Курско-Орловской дуги.

Сказанное свидетельствует о том, что преднамеренная оборона перед началом Курской битвы была организована и осуществлена не только как противотанковая, но и как противосамолетная.

Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов

- 457 просмотров

Стражи неба. Часть 2. Крах московской стратегической воздушной операции Люфтваффе

Советское командование правильно оценило характер действий Люфтваффе в первых налетах на Москву. Несмотря на то, что немцы продуманно и грамотно организовали налеты, эти особенности, исходя из опыта войны в Европе и начального периода Великой Отечественной войны, не оказались неожиданными: такой состав сил и построение авиационных групп противника достаточно точно были смоделированы при проведении командно-штабной игры 21 июля 1941 года, что обеспечило весьма организованное отражение первого и последующих ударов вражеской авиации.

Высокое огневое мастерство проявил личный состав батарей, которыми командовали старший лейтенант Клец, лейтенанты Турукало, Осауляк, Терещенко, расчет отделения ПУАЗО-3, которым командовал младший сержант Шапиро и красноармейцы этого расчета Ефремов, Королев, Нейштадт и другие.

Высокое огневое мастерство проявил личный состав батарей, которыми командовали старший лейтенант Клец, лейтенанты Турукало, Осауляк, Терещенко, расчет отделения ПУАЗО-3, которым командовал младший сержант Шапиро и красноармейцы этого расчета Ефремов, Королев, Нейштадт и другие.

Мужество и отвагу проявили «нестреляющие» расчеты 1-го прожекторного полка майора Волкова. Расчет ефрейтора Петикова не выпускал из светового луча бомбардировщик противника, обеспечив тем самым его обстрел зенитчиками, хотя в это время второй фашистский самолет буквально забрасывал позицию прожектористов зажигательными бомбами.

Один из освещенных бомбардировщиков направился по лучу на прожекторную станцию сержанта Левина, расположенную на крыше здания, обстреливая ее из крупнокалиберного пулемета, однако прожектористы не погасили и не отвели в сторону луч, продолжали ослеплять экипаж самолета. Потеряв ориентировку, самолет врезался в землю недалеко от станции.

В этих подвигах – большая заслуга начальника прожекторных войск полковника Сарбунова, умело и четко управлявшего их боевыми действиями.

В первом налете к Москве прорвались несколько самолетов, которые успели сбросить бомбы на город. В результате налета пострадало 792 человека (130 убито, 241 тяжело ранено), разрушено 37 зданий, возникло 1166 очагов пожара, повреждено 2 водовода, отдельные участки газовой и электросети, разбито до 100 км пристанционных железнодорожных путей и уничтожено 19 вагонов с грузом. Одна бомба упала на территорию Кремля, но не нанесла существенных повреждений. Пострадали в первом налете, в основном, Ленинградский и Краснопресненский районы столицы. Потери авиации Люфтваффе составили 22 самолета (12 на счету летчиков-истребителей и 10 – на счету зенитчиков). Во время второго налета в ночь на 23 июля из 150 самолетов было сбито 15.

Истребители 6-го ИАК ПВО произвели 173 самолетовылета, провели 25 воздушных боев и уничтожили 12 бомбардировщиков противника.

В этом первом, очень плотном налете немецкой авиации, действовавшей в достаточно узком секторе, на один сбитый самолет противника потребовалось 14 самолетовылетов и 2 боя. Однако статистика всей войны в дальнейшем показала, что на один сбитый самолет врага тратились в 1941 году – более 200, в 1943 году – 155, в 1945 году – 53 самолетовылетов.

Как видим, затраты не меньшие, чем на заградительный огонь зенитной артиллерии (29 тыс. снарядов и 130 тыс. патронов для ЗП). Однако, несмотря на это, Москва сильно не пострадала, жертв среди ее населения было относительно мало. Поэтому здесь следует сделать оценочный вывод: что дороже? Количество самолетовылетов и сбитых самолетов, а также выпущенных снарядов или цена предотвращенного ущерба городу? При этом мы должны понимать, что любая война – явление разрушительное и дорогостоящее. Конечно же, эффективность средств ПВО оценивается, прежде всего, ценой предотвращенного ущерба. Главное – не дать возможности противнику выполнить боевую задачу. Упомянутые показатели определяются общей подготовленностью государства к войне, а именно подготовленностью политической, экономической и военной. Последний же фактор определяется уровнем и качеством оперативно-тактической подготовки командного состава и боевой выучкой остального личного состава.

Несмотря на определенные недостатки, эти важнейшие показатели у воинов противовоздушной обороны столицы СССР оказались весьма высокими, особенно морально-политические качества (гораздо более высокими, чем у многих немецких летчиков), а это определило и их боевую самоотверженность.

Враг бросал на Москву до 250 самолетов в одном массированном налете и нес при этом значительные потери в авиации (более 10% самолетов, участвовавших в налете, между тем как в рейдах на Лондон и Париж немцы теряли не более 3% машин).

Лучшие бомбардировочные эскадры Люфтваффе были разгромлены под Москвой. Это были знаменитые подразделения, имевшие грозные названия «Кондор», «Гриф». Именно эти эскадры бомбардировали европейские столицы, они стерли с лица земли испанский город Герника, английский Ковентри, они бомбили Лондон и Париж. Эскадра «Кондор» потеряла под Москвой 70% своего боевого состава, другие эскадры – от 30 до 50%.

Лучшие бомбардировочные эскадры Люфтваффе были разгромлены под Москвой. Это были знаменитые подразделения, имевшие грозные названия «Кондор», «Гриф». Именно эти эскадры бомбардировали европейские столицы, они стерли с лица земли испанский город Герника, английский Ковентри, они бомбили Лондон и Париж. Эскадра «Кондор» потеряла под Москвой 70% своего боевого состава, другие эскадры – от 30 до 50%.

Фактически это был провал единственной предусмотренной планом «Барбаросса» стратегической воздушной операции.

***

Как же действовали зенитчики-артиллеристы при отражении налетов воздушного противника? Попробуем немного раскрыть динамику действий боевых расчетов.

Воздушный противник в первую очередь стремится блокировать аэродромы истребительной авиации, подавить огневые позиции зенитной артиллерии и др. средства ПВО. Во время этого боя весь личный состав частей и подразделений ПВО испытывал сильнейшее психологическое и физическое напряжение, под грохот разрывов и свист падающих бомб. Немцы, кроме авиабомб, сбрасывали с самолетов пустые продырявленные металлические бочки, которые при падении с высоты издавали душераздирающий свист и вой. Это делалось с целью психологического воздействия на войска и население. Покажем эту напряженную динамику боя на примере боевой работы зенитной артиллерийской батареи среднего калибра, где эту динамику испытывал на себе весь личный состав, от командира батареи до рядового бойца.

Часто эти бои по отражению налетов были настолько ожесточенными, что и в пригородной зоне, и в самой Москве стоял оглушительный грохот от массированной стрельбы зенитной артиллерии, который порой сливался в сплошной рев. Стволы орудий раскалялись и с них слетала даже огнеупорная краска. Особенно высокую физическую нагрузку испытывали заряжающие зенитных орудийных расчетов, поэтому их всегда отбирали из наиболее физически сильных и выносливых бойцов. Он должен поднять унитарный патрон (так у артиллеристов называется снаряженный боеприпас) из устройства, которое называется «механический установщик взрывателей» (МУВ), где по сигналам прибора управления устанавливается временная задержка дистанционного взрывателя. Этот унитарный патрон калибра 85 мм весит около 15 кг. Заряжающий поднимает боеприпас, досылает его рукой в казенную часть ствола и после закрытия затвора по команде производит выстрел. После окончания отката ствола и выброса стреляной гильзы он снова принимает унитарный патрон и повторяет все предыдущие операции. (Особенно это трудно сделать, когда ствол орудия задран вверх).

Часто эти бои по отражению налетов были настолько ожесточенными, что и в пригородной зоне, и в самой Москве стоял оглушительный грохот от массированной стрельбы зенитной артиллерии, который порой сливался в сплошной рев. Стволы орудий раскалялись и с них слетала даже огнеупорная краска. Особенно высокую физическую нагрузку испытывали заряжающие зенитных орудийных расчетов, поэтому их всегда отбирали из наиболее физически сильных и выносливых бойцов. Он должен поднять унитарный патрон (так у артиллеристов называется снаряженный боеприпас) из устройства, которое называется «механический установщик взрывателей» (МУВ), где по сигналам прибора управления устанавливается временная задержка дистанционного взрывателя. Этот унитарный патрон калибра 85 мм весит около 15 кг. Заряжающий поднимает боеприпас, досылает его рукой в казенную часть ствола и после закрытия затвора по команде производит выстрел. После окончания отката ствола и выброса стреляной гильзы он снова принимает унитарный патрон и повторяет все предыдущие операции. (Особенно это трудно сделать, когда ствол орудия задран вверх).

И все это десятки раз, без малейшей передышки, с тем чтобы обеспечить максимальный темп стрельбы зенитной батареи, особенно при ведении заградительного огня.

Таким образом, заряжающий 85-мм зенитного орудия за один эпизод боя по отражению налета, за 10 минут при скорострельности орудия 20 выстрелов в минуту перекидывал через свои руки приблизительно 200 снарядов, т.е. около 3000 кг.

Напомним, что при отражении 1-го налета все батареи ЗА среднего калибра израсходовали 29 тыс. снарядов.

Вот это только один пример такой динамики. Кроме того, все зенитчики сознавали свою высочайшую ответственность перед народом, перед москвичами. Они были едины с ними, как и весь советский народ, и его руководство, в то грозное время. Тогда все действовали под едиными лозунгами: на фронте – «Наше дело правое, победа будет за нами», а в тылу - «Всё для фронта, всё для победы». Все воины московской зоны ПВО понимали, что если пропустишь самолет к Москве, значит - полторы-две тонны бомбового груза вражеского самолета упадет на город – а это гибель и страдание людей, это огромные разрушения и материальный ущерб.

***

Мы писали уже о трех этапах воздушной операции немецкого командования и упомянем о них еще ниже. В связи с этим, следует опять вернуться к тем боям и сражениям, которые развернулись на сухопутных фронтах и в целом определили как действия германской авиации, так и организацию противодействия ей со стороны противовоздушной обороны столицы.

В конце июля контрудары и наступательные действия советских войск на Бобруйск и в других местах не получили широкого развития. Переходом их с 10 сентября к обороне закончилось огромное по размаху и напряжению Смоленское сражение, сорвавшее стратегические расчеты гитлеровского командования на безостановочное продвижение к Москве. В то же время, немецкая авиация не прекращала налеты на столицу СССР, постоянно меняя схемы построения эшелонов, их количественный состав и тактику боевых действий летчиков, в особенности при входе в зону сплошного зенитно-артиллерийского огня. В целом же общее количество бортов в каждом налете стало меньшим. Во-первых, это было связано с большими потерями, понесенными в июле – августе, во-вторых, с необходимостью в период перегруппировки немецких войск для нового наступления, не дать Красной Армии пополнить поредевшие соединения и части. Исходя из этого, часть немецких бомбардировщиков была нацелена на районы и магистрали, обеспечивающие пополнение Красной Армии на дальних подступах к Москве, и не только: именно в этот период, в соответствии с Решением ГКО от июля 1941 года была организована эвакуация заводов, прежде всего - оборонного значения на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию. Поэтому железнодорожные магистрали работали исключительно напряженно как в сторону запада, так и в сторону востока.

Оборона магистралей Московской зоной ПВО осуществлялась постоянно как летчиками 6 ИАК, так и наземными зенитными средствами: «кочующими группами», пулеметно-артиллерийскими засадами, бронепоездами и отдельными платформами с зенитно-пулеметными установками, прицеплявшимися к поезду в голове и хвосте эшелонов.

Оборона магистралей Московской зоной ПВО осуществлялась постоянно как летчиками 6 ИАК, так и наземными зенитными средствами: «кочующими группами», пулеметно-артиллерийскими засадами, бронепоездами и отдельными платформами с зенитно-пулеметными установками, прицеплявшимися к поезду в голове и хвосте эшелонов.

Поэтому отметим огромную заслугу Московской ПВО в том, что фронт получал своевременно резервы, боеприпасы, технику. Одновременно сохранялось и заводское оборудование, эвакуируемое на восток. А через Московский железнодорожный узел проходило до 40% эвакуируемого оборудования из западных районов страны.

Таким образом, зона боевых действий, воздушных боев и сражений приобрела размах по глубине от линии фронта до границ Москвы. Бои велись практически круглосуточно: и днем, и ночью. Летчики поднимались в воздух ежедневно пять-семь раз, образно говоря, работали на износ. Во взаимодействии с летчиками разили огнем врага артиллеристы-зенитчики 7-й и 13-й отдельных бригад ПВО Западного фронта, зенитные полки и дивизионы Калининского и Тульского бригадных районов ПВО. Зенитно-пулеметные роты и взводы Московской зоны ПВО, расположенные на узловых железнодорожных станциях, не давали фашистским летчикам возможности уничтожать прицельно пути, стрелочные механизмы, другие станционные сооружения, эшелоны с войсками и техникой. По фронту зона воздушных и противовоздушных схваток протянулась от Калинина до Тулы.

И все же главной задачей была – предотвратить прорыв бомбардировщиков врага к Москве. А налеты продолжались. В боях этого периода по отражению и срыву операции Люфтваффе особенно отличились летчики, совершившие ночной воздушный таран вражеских бомбардировщиков: старший лейтенант Петр Еремеев – 29 июля и младший лейтенант Виктор Талалихин – 7 августа 1941 года. 10 августа в небе Москвы лейтенант А. Катрич впервые в истории авиации совершил высотный воздушный таран, атакуя новейший бомбардировщик «Дорнье-217» на высоте 10 тыс. метров.

История Великой Отечественной войны показала, что фашистские летчики ни разу не использовали такой боевой прием, как таран. И вообще, в большинстве случаев, в особенности во второй половине войны, германские истребители уклонялись от воздушного боя, если не имели превосходящего количественного преимущества.

История Великой Отечественной войны показала, что фашистские летчики ни разу не использовали такой боевой прием, как таран. И вообще, в большинстве случаев, в особенности во второй половине войны, германские истребители уклонялись от воздушного боя, если не имели превосходящего количественного преимущества.

Храбро сражались и другие летчики 6-го авиакорпуса ПВО. Нельзя не вспомнить, что уже с первых дней войны таран применили также летчики А. Бутелин, И. Иванов, Д. Кокорев, П. Рябцев, П. Харитонов, С. Здоровцев, М. Жуков, С. Гошко, Б. Ковзан и многие другие.

Всего в небе Москвы советские летчики применили воздушный таран более 30 раз, в преобладающем большинстве оставшись сами живыми и сохранив свои самолеты.

Надежную преграду вражеским самолетам создавали и наземные средства ПВО столицы. О многих таких фактах уже сказано. Однако следует добавить и о таком «тихом» вооружении ПВО, как аэростаты воздушного заграждения (АЗ). Всего за время воздушной операции против Москвы отмечены 92 случая столкновения вражеских самолетов с тросами аэростатов заграждения. Первые два из них были уничтожены в ходе второго налета на Москву. Отличились командир расчета сержант И. Губа и моторист красноармеец А. Гусев. В августе на трос аэростата сержанта Ф. Самойлова налетели два фашистских самолета.

Всего за время воздушной битвы за Москву официально зарегистрировано (т.е. остатки самолетов найдены) уничтожение 7 и серьезные повреждения 12 бомбардировщиков врага с помощью аэростатов. В дальнейшем неоднократно было установлено, что часть из налетевших на тросы АЗ самолетов упали у линии фронта и за ней, не долетев до своих аэродромов.

Всего за время воздушной битвы за Москву официально зарегистрировано (т.е. остатки самолетов найдены) уничтожение 7 и серьезные повреждения 12 бомбардировщиков врага с помощью аэростатов. В дальнейшем неоднократно было установлено, что часть из налетевших на тросы АЗ самолетов упали у линии фронта и за ней, не долетев до своих аэродромов.

Дополнить рассказом о постах ВНОС: оптические приборы, звукоулавливатели («слухачи»), средства связи. Радиолокационных станций в то время еще было немного, радиолокация делала в то время свои первые шаги, и они использовались для обнаружения самолетов на дальности 100…120 км, располагались они на рубеже Вязьма - Ржев.

В общей сложности, за первый этап стратегической воздушной операции, т.е. в июле-августе, вражеская авиация, рвавшаяся к Москве, потеряла около 200 бомбардировщиков. Гитлер был вынужден перебросить под Москву с Запада и других фронтов еще до 100 самолетов.

На втором этапе операции, с 15 августа до начала октября, несмотря на то, что в воздухе велись только систематические боевые действия, 2-й воздушный флот Люфтваффе потерял также около 200 самолетов.

Однако весьма важным следует считать тот факт, что за первые два этапа воздушной операции гитлеровцы лишились многих, очень многих опытных летчиков, имевших более чем двухлетний опыт преодоления противовоздушной обороны и нанесения точных ударов по объектам в сложной боевой обстановке.

Третий этап стратегической воздушной операции день в день совпал с началом генерального наступления на Москву сухопутных войск группы армий «Центр» - т.е. с операцией «Тайфун». К этому времени 2-й воздушный флот Люфтваффе был значительно усилен передачей ему большого количества самолетов различных типов. Теперь уже налеты бомбардировщиков были спланированы под прикрытием истребителей сопровождения Ме-109 и Ме-110.

Зона боевых действий противостоящих сторон в воздухе вновь заняла весь объем пространства от линии фронта до Москвы. Воздушные бои, бомбардировочные и штурмовые действия авиации велись практически круглосуточно, особенно в октябре. Если за первый и второй этапы воздушной операции (с июля до 1 октября) общее число самолетовылетов противника было 4212, то в третьем этапе с 1 октября до середины ноября оно составило 3981. Если в первый и второй этапы на Москву было совершено 36 массированных налетов – ночных, то в октябре – ноябре число налетов составило 72, т.е. вдвое больше, из них 30 были проведены днем, с мощным прикрытием истребителей сопровождения. За эти два месяца непрерывных воздушных атак к городу прорвались 100 самолетов, но даже и теперь эта цифра составила всего лишь 2,5% от общего числа входивших в зону сплошного зенитного огня.

К этому, начальному этапу операции «Тайфун» следует отнести такой факт: незадолго до ее начала Гитлер в беседе с послом Японии заверил его, что вскоре Москва будет взята Германской армией, а ее основные государственные и военные объекты будут разрушены Люфтваффе. Однако, несмотря на эти заверения Гитлера, Япония в войну вступать не спешила. А вскоре советский разведчик Рихард Зорге прислал в Москву сообщение о том, что Япония в 1941 г. в войну не вступит. Так что японцы внимательно следили и за результатами налетов, и за развитием операции «Тайфун», в ходе которой самое активное, причем очень результативное, участие приняли войска Московского корпусного района ПВО.

К 1 декабря 1941 года операция «Тайфун» ожидаемых результатов не достигла. Захлебнулась окончательно и стратегическая воздушная операция, преследовавшая цель – стереть с лица земли столицу СССР город Москву.

В декабре немецкая авиация совершила только 14 налетов на Москву, из них два – днем, общим числом в 200 самолетовылетов. Из них гитлеровцы потеряли 91 самолет, к городу прорвались 9 самолетов (4,5% от общего числа). Но их пилотировали уже не те мастера, что были в начале операции, и ущерб городу был нанесен весьма незначительный.

Надо прямо отметить: участие Московского корпусного района ПВО в отражении ударов третьего этапа немецкой стратегической воздушной операции на фоне отражения генерального наступления группы армий «Центр» фон Бока (операция «Тайфун») было очень сложным и напряженным. В этот период значительные силы 6-го иак ПВО и 1-го корпуса ПВО по приказу Ставки отвлекались для нанесения ударов и препятствия прорыву головных танковых и механизированных соединений гитлеровцев по всему протяжению Калининского, Западного и Воронежского фронтов от Калинина до Тулы. Из состава 1-го корпуса ПВО изымались, зачастую безвозвратно, значительные силы и средства и передавались в армии и соединения этих фронтов.

И все же, несмотря на это, за весь период с июля 1941 года по январь 1942 года войска Московского корпусного района ПВО на подступах к Москве и над самой столицей уничтожили 952 самолета и свыше 130 подбили. Отразили 122 налета, в которых участвовало свыше 8 тысяч самолетов противника. Из этого числа к городу прорвались лишь 229 самолетов, что составило около 3% от их общего количества.

2-й воздушный флот Германии за это время потерял более 60% своего начального состава, резко снизилась его эффективность в выполнении задач непосредственной поддержки наземных войск, наступающих на Москву. А главное, – захват или разрушение Москвы откладывались на неопределенное время.

Характерны результаты исследований и выводы немецкого публициста и историка К. Рейнгардта, отмечавшего, что действия ПВО Москвы:

«…перечеркнули желания Гитлера при помощи авиации сровнять Москву с землей… И действительно, противовоздушная оборона Москвы была такой сильной и хорошо организованной, что немецкие летчики считали налеты на русскую столицу более опасным и рискованным делом, чем налеты на Лондон».

«…перечеркнули желания Гитлера при помощи авиации сровнять Москву с землей… И действительно, противовоздушная оборона Москвы была такой сильной и хорошо организованной, что немецкие летчики считали налеты на русскую столицу более опасным и рискованным делом, чем налеты на Лондон».

Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов

- 536 просмотров

Стражи неба. Часть 3. Прямой наводкой! Зенитки против танков

Несмотря на напряженные боевые действия против немецкой авиации, войска Московской зоны ПВО приняли самое непосредственное участие и в разгроме наземных войск противника. И этот факт имеет очень большой исторический интерес и значение. Еще в ходе Смоленского оборонительного сражения из состава сил и средств ПВО столицы выделялись «кочующие группы» и засады в составе батарея – взвод для обороны коммуникаций и тыловых объектов фронтов. Внезапность открытия огня по самолетам-разведчикам и бомбардировщикам, совершавшим налеты на транспортные узлы и объекты фронтового значения, заставляла противника увеличивать высоту полета, лишаясь возможности прицельного бомбометания, либо отказываться от налетов вообще. При этом такие группы зачастую наносили неожиданные пулеметно-артиллерийские удары по передовым колоннам прорвавшихся через фронт наступающих немецких войск, сея среди них панику и нанося серьезный урон живой силе технике. Такие группы результативно действовали в районах Ярцево и на других направлениях.

30 сентября германские танковые соединения, пополненные и перегруппированные, прорвали оборону Брянского фронта и устремились на Орел – Тулу. 2 октября после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление остальные силы группы армий «Центр». Началось генеральное наступление Вермахта на Москву – стратегическая операция «Тайфун».

30 сентября германские танковые соединения, пополненные и перегруппированные, прорвали оборону Брянского фронта и устремились на Орел – Тулу. 2 октября после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление остальные силы группы армий «Центр». Началось генеральное наступление Вермахта на Москву – стратегическая операция «Тайфун».