Лазерное оружие: История и перспективы

«Скифы» нашего времени

Лазер, или оптический квантовый генератор, – аббревиатура от Light Amplification by Stimulated Emission Radiation, то есть усиление света в результате вынужденного излучения. В новейшей истории автором идеи лазерного оружия считается советский писатель Алексей Толстой. В своём фантастическом романе «Гиперболоид инженера Гарина» он в 1926 году написал: «Узкий, как игла, луч, срезающий трубы огромных заводов, режущий, как раскалённый нож, броню линкоров…»

В зависимости от использования тех или иных физических принципов лазера (лучевых, электромагнитных, кинетических, сверхвысокочастотных и других) ЛО можно условно разделить на «прожигающее», «ослепляющее», «электромагнитно-импульсное» и «перегревающее». Возможны также лазеры с проекционным воздействием – когда на облака проецируют картины, способные деморализовать неподготовленного или суеверного противника.

В 1983 году президент США Р. Рейган объявил о реализации программы СОИ – стратегической оборонной инициативы – размещении на околоземной орбите спутников-перехватчиков, способных уничтожать на начальной траектории полёта советские баллистические межконтинентальные ракеты. Программа СОИ дала толчок к активной разработке лазерного оружия в СССР.

Советском Союзе для уничтожения американских спутников-перехватчиков были разработаны и построены несколько экспериментальных образцов лазерных космических пушек. Первую отработку лазерной пушки было решено провести в морских условиях (поэтому позднее появится выражение «Гиперболоид» адмирала флота Горшкова»). Пушку установили на танкер вспомогательного флота «Диксон». Но КПД ЛК морского базирования резко падал из-за скрадывания энергии водяным паром от морской поверхности. Для того чтобы получить требуемую энергию (не менее 50 мегаватт) дизели танкера были усилены тремя реактивными двигателями от Ту-154. По некоторым данным, было проведено несколько успешных испытаний по поражению целей на берегу. Затем произошли перестройка и развал СССР, все работы прекратились из-за отсутствия финансирования. При разделе Черноморского флота «лазерный корабль» «Диксон» достался Украине.

Советском Союзе для уничтожения американских спутников-перехватчиков были разработаны и построены несколько экспериментальных образцов лазерных космических пушек. Первую отработку лазерной пушки было решено провести в морских условиях (поэтому позднее появится выражение «Гиперболоид» адмирала флота Горшкова»). Пушку установили на танкер вспомогательного флота «Диксон». Но КПД ЛК морского базирования резко падал из-за скрадывания энергии водяным паром от морской поверхности. Для того чтобы получить требуемую энергию (не менее 50 мегаватт) дизели танкера были усилены тремя реактивными двигателями от Ту-154. По некоторым данным, было проведено несколько успешных испытаний по поражению целей на берегу. Затем произошли перестройка и развал СССР, все работы прекратились из-за отсутствия финансирования. При разделе Черноморского флота «лазерный корабль» «Диксон» достался Украине.

Как в своё время рассказывал «Красной звезде» один из ведущих разработчиков советской программы военных лазеров профессор Пётр Зарубин, к 1985 году наши учёные точно знали: американцы не могут создать действительно компактного боевого луча. Ибо лазерные установки выходят огромными, сверхдорогими и уязвимыми. При этом энергия самого мощного луча тогда не превышала энергии взрыва малокалиберного пушечного снаряда. Гораздо целесообразнее было делать ракеты и скорострельные пушки со сверхточной наводкой.

По информации из разных источников, в Советском Союзе (в НПО «Салют») также велись работы по созданию космического аппарата, который мог бы нести на себе лазерную пушку и обеспечивать её энергией. В 1987 году планировался запуск такого аппарата под названием «Скиф-Д». Прототип космического истребителя с лазерной пушкой был построен и готов к запуску, на старте стояла ракета «Энергия» с пристыкованным 80-тонным аппаратом «Скиф-Д».

По информации из разных источников, в Советском Союзе (в НПО «Салют») также велись работы по созданию космического аппарата, который мог бы нести на себе лазерную пушку и обеспечивать её энергией. В 1987 году планировался запуск такого аппарата под названием «Скиф-Д». Прототип космического истребителя с лазерной пушкой был построен и готов к запуску, на старте стояла ракета «Энергия» с пристыкованным 80-тонным аппаратом «Скиф-Д».

Но накануне запуска на Байконур приехал Михаил Горбачёв. За три дня до старта «Скифа» в конференц-зале космодрома он заявил: «Мы категорически против переноса гонки вооружений в космос и покажем в этом пример». В результате «Скиф-Д» был выведен на орбиту лишь для сожжения в плотных слоях атмосферы.

Успешный запуск «Скифа» обеспечивал приоритет СССР в борьбе за ближний космос. «Скиф» же мог летать на орбите довольно долго, поражая своей пушкой аппараты противника. К тому же от его пушки не требовалась особая дальнобойность: для уничтожения орбитальных спутников достаточно было 20–30 км эффективного воздействия луча. Положительные качества комплекса могли надёжно обеспечить воздушно-космическую и противоракетную оборону нашей страны.

По мнению экспертов, оставшаяся научно-техническая база является серьёзной основой для современных разработчиков.

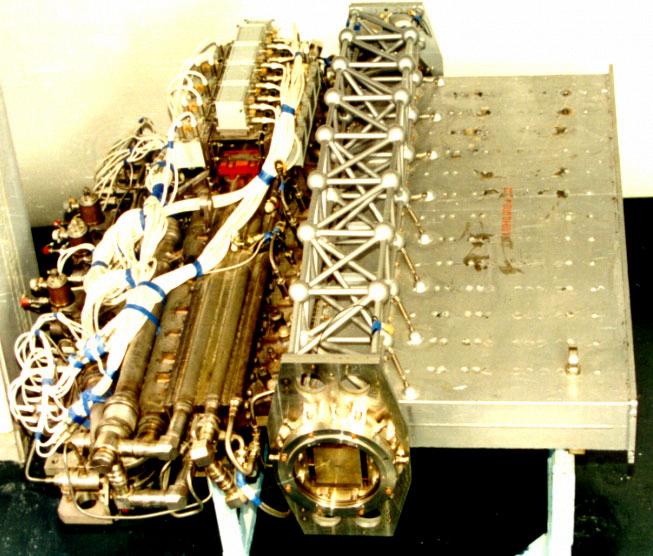

Следующей разработкой КБ «Салют» должен был стать аппарат «Скиф-Стилет». В нём собирались установить разработанный в НПО «Астрофизика» бортовой специальный комплекс (БСК) 1К11 «Стилет». Он представлял собой модификацию «десятиствольной» наземной установки инфракрасных лазеров. Наземный «Стилет» предназначался для вывода из строя прицелов и датчиков оптических устройств. В условиях космического вакуума радиус действия лучей можно было значительно увеличить. «Космический стилет» в принципе успешно можно было применять как противоспутниковое средство. Как известно, вывод из строя оптических датчиков космического аппарата равносилен его гибели. Что стало с этим проектом - неизвестно.

Однако журналисты помнят, как в своё время начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Николай Макаров заявил на брифинге, что в России, «как и во всём мире, ведутся работы по боевому лазеру».

А что за океаном?

Эксперименты по боевому применению лазеров ведутся американцами с 1970-х годов. Ранние прототипы были основаны на тяжёлых лазерах с химической накачкой на растворах красителей, которые выделяли опасные газы. В последние годы основные работы велись по совершенствованию твердотельных лазеров, которые основаны на использовании компактных генераторов оптического излучения, близких по конструкции к светоизлучающим диодам.

Группа Team ABL в основном создала боевой лазер ABL. Он способен с помощью инфракрасных искателей одновременно отслеживать передвижение множества целей в соответствии с их приоритетами, автоматически предсказывать и предотвращать возможные конфликты в своей работе, поддерживать связь с различными военными системами. Носителем ABL предусмотрена модификация самолёта Boeing 747-400 Freighter.

Группа Team ABL в основном создала боевой лазер ABL. Он способен с помощью инфракрасных искателей одновременно отслеживать передвижение множества целей в соответствии с их приоритетами, автоматически предсказывать и предотвращать возможные конфликты в своей работе, поддерживать связь с различными военными системами. Носителем ABL предусмотрена модификация самолёта Boeing 747-400 Freighter.

Первое испытание боевого лазера ABL по уничтожению реальной стратегической ракеты было проведено ещё в конце 2003 года. Бортовой комплекс автономно выполнил функции поиска и ликвидации цели. В последних тестах лазер показал мощность, составившую 110 процентов от требуемой для уничтожения ракеты. Фокусировало разрушающий луч устройство диаметром 1,5 м.

Твердотельный лазер (ТТЛ) рассматривается специалистами США в качестве одного из перспективных типов генераторов для систем лазерного оружия самолётного базирования. Они предназначаются для поражения МБР, БРПЛ, оперативно-тактических, крылатых ракет и самолётов, подавления оптоэлектронных средств ПВО, а также для защиты самолётов – носителей ЯО от управляемых ракет с любыми системами наведения.

Высокоэнергетические лазеры до сих пор предназначались и для систем противоракетной обороны или поражения наземных целей. Однако успешная серия испытаний лазера с высокоэнергетической накачкой в апреле 2011 года, когда он уничтожил судно-мишень, продемонстрировала их более широкие возможности.

Свои исследования ведут и в других государствах НАТО. Так, французская кораблестроительная компания DCNS разрабатывает программу Advansea, в ходе которой планируется создать к 2025 году полностью электрифицированный боевой надводный корабль с лазерным и электромагнитным вооружением.

Существуют также нелетальные виды лазерного оружия. Так, калифорнийская фирма HSV Technologies создала новый вид несмертельного оружия на базе ультрафиолетового лазерного генератора. Действуя на расстоянии, он вызывает спазмы мышц у людей и животных. Лазерные лучи выполняют функцию проводов, через которые передаётся электрический ток.

Фирма Motorola завершила испытание устройства CIDDS, позволяющего солдатам отличать в боевых условиях своих от чужих в диапазоне 1 км. Одна часть CIDDS крепится на шлеме, вторая – на винтовке. Когда лазерный луч, генерируемый вторым блоком, контактирует с модулем CIDDS на шлеме другого солдата, этот модуль посылает шифрованный радиосигнал о том, что обнаружен объект. Процесс опознания (свой–чужой) занимает около секунды.

Эта же фирма создаёт систему управления наземно-воздушным боем TAIS, размещаемую на двух БТР. Оператор системы получает трёхмерный масштабируемый образ пространства в режиме, близком к реальному. TAIS также позволяет просматривать видеоданные, получаемые от беспилотных самолётов, а Lockheed Martin разработала для военного спецназа систему LLLTV, которая способна подсвечивать цели в тёмное время суток невидимым глазу лазерным лучом.

Источник: "Красная Звезда" 13 сентября 2012 г.

- 4300 просмотров